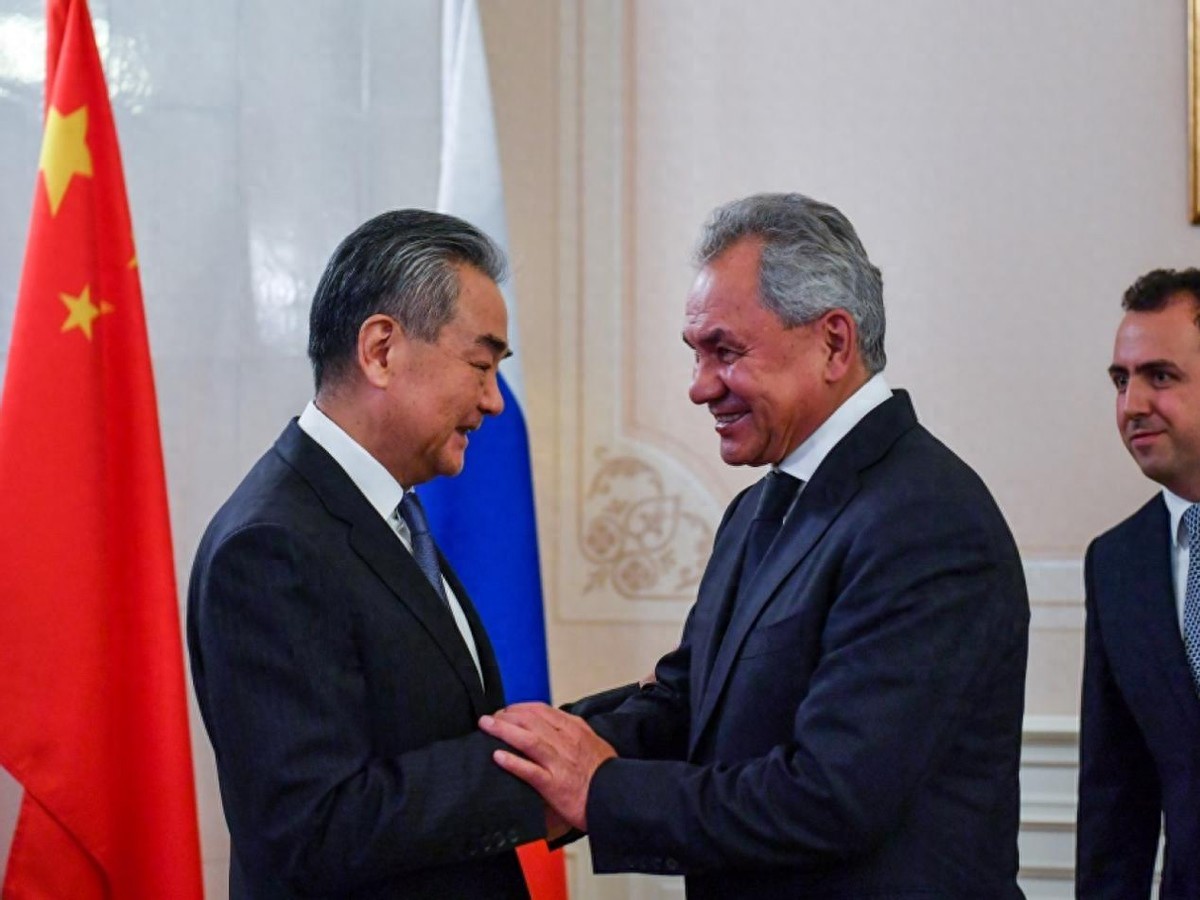

3个月2次访华,绍伊古再抵北京,普京已作明确指示

伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡上空阴云密布,美俄代表团长达六小时的闭门会谈却透出一缕阳光。当普京用“务实精神”评价美方态度时,克里姆林宫墙外的观察家们意识到,这场时隔四年的高层接触可能成为地缘格局的转折点。然而,莫斯科的喜悦并未持续太久——24小时后,俄罗斯安全会议秘书绍伊古的专机悄然降落在北京首都机场。

美俄此次会谈聚焦三大议题:乌克兰危机收尾、核军控框架重建、全球能源市场协调。美方提出“冻结冲突”方案,即在现有控制线基础上实现停火,同时暗示放松对俄能源出口限制。俄方则要求全面解除制裁作为谈判前提。尽管分歧犹存,但双方首次确认将设立工作组推进具体领域合作,这种“边博弈边合作”的模式,恰似冷战时期的美苏互动再现。

作为普京最信任的安全事务操盘手,绍伊古此行绝非寻常礼节性访问。珠海航展期间对歼-20隐身战机的细致考察、中俄联合反导系统的数据共享谈判、北极航道联合巡逻机制的推进——这些涉及战略安全的核心议题,才是莫斯科急于与北京对齐的焦点。值得注意的是,绍伊古团队中首次出现远东发展部的技术官员,暗示俄罗斯在平衡东西方关系时,正将远东安全与经济开发深度绑定对华合作。

特朗普政府的对俄策略显露两面性:能源领域抛出的合作诱饵,与北约东翼加速部署“爱国者3”反导系统的举动形成鲜明对比。这种“经济松绑+军事加压”的组合拳,旨在分化中俄战略协作。而北京的应对彰显定力:既在乌克兰问题上保持中立调停姿态,又通过深化上合组织防务合作巩固欧亚安全架构。中俄联合开发的早期预警系统试验,近期在新疆某基地取得成功,便是这种协作深化的技术注解。

克里姆林宫当前的外交路线犹如高空走钢丝——西向争取解除制裁枷锁,东向巩固战略屏障。能源巨头Gazprom与中方就“西伯利亚力量2号”管道的定价拉锯,暴露出俄方在东西平衡中的微妙处境。而美国放宽对俄液化天然气支付限制的试探性举措,正考验着莫斯科的战略耐心。正如俄科学院远东所专家所言:“俄罗斯需要证明自己不是战略天平上的砝码,而是能够校准天平的手。”

东北亚安全局势成为检验大国博弈的试金石。朝鲜近期试射新型高超音速导弹后,中美俄在安理会的表态差异,折射出三方利益交汇点的复杂性。若特朗普政府真如传闻计划部分撤销对朝制裁,半岛地缘格局或将迎来新一轮洗牌。在此背景下,中俄加强联合反导数据链建设、提升联合战备巡逻频率的举措,可视作未雨绸缪的战略预置。

历史的经验表明,大国三角关系的稳定性从不取决于双边互动,而是三方能否在动态调整中找到非零和博弈的路径。当绍伊古在北京会谈中强调“共同安全观”时,莫斯科传递的清晰信号是:在21世纪的多极棋局中,俄罗斯拒绝成为任何单极力量的附庸,而是致力于构建多元制衡的新秩序。