校园“奶头乐”泛滥成灾,无数中国青少年被荼毒,家长却一无所知

信息源:本文陈述所有内容皆为可靠信息来源赘述在文章结尾

更新换代的“奶头乐”正在毁掉了无数青少年!

这不是夸大其词,而是很多家长们正在面临的棘手难题。

回忆一下,你是否直接将手机甩给孩子,偷懒带娃呢?却又在想要向孩子收回手机时,遭到对方的强烈反抗后暴力相向,却激起孩子的叛逆心理,造成更大的反噬呢?

没错,用手机带娃,确实轻松,但是,在许多家长不知道的地方,手机也将无数的学生拖入“奶头乐”的泥潭。

这种校园“奶头乐”究竟有多可怕?它又是如何一步一步侵蚀年轻一代的?

手机里的“电子奶嘴”上到步履蹒跚的老人,下到刚会坐着的小孩,只要手机往眼前一放,总能通过上下滑动准确的从手机中找到自己喜欢的内容,但殊不知,这正是“奶头乐”的可怕之处。

各大平台通过算法精准为各个圈层的客户投喂“快乐毒药”,而15秒的短视频刺激多巴胺分泌,刷短视频的手总也停不下来,一些无需动脑的闯关游戏提供虚假成就感。

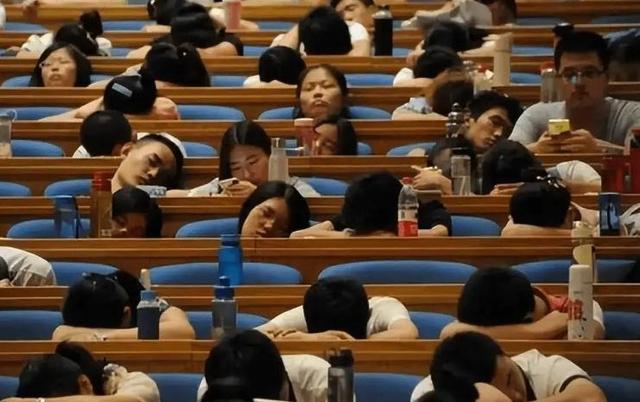

尤其是在校园里,不管是宿舍还是课堂,总能看到一群“低头族”手指飞速的滑动屏幕,沉浸在搞笑视频或者是游戏胜利的虚拟荣耀中。

数据显示,截至2024年,中国18岁以下未成年的网民规模已经达到了1.96亿,这其中有超过80%的小学生日均使用手机时间超过2个小时。

短视频的精准投放犹如“精神老虎机”一般,用随机爆发的多巴胺刺激让学生们欲罢不能。

曾有媒体报道,湖南大学的一名学生为了追求游戏排名,连续熬夜逃课,期间不洗澡也不吃饭,不仅被学校劝退,先后入院治疗三次都未能戒掉手机瘾。

更可怕的是,这种“精神口粮”正在侵蚀青少年的价值观,天津某学校初一学生因为抢夺手机当众殴打母亲,作业、成绩正在被“游戏段位”、“躺平”、“摆烂”所覆盖。

神经科学研究称,长期沉迷手机将会损伤大脑前额叶皮层,这种损伤将会导致注意力涣散和决策力的退化,甚至直接诱发焦虑和抑郁。

从学生到刷机一代,学霸到学废,到底是谁按下了堕落的加速键?

其实,一直宣称“努力带娃”的家长们要负很大责任!

许多70后80后的家长认为,只有保证孩子吃饱穿暖便是尽责,但是却忽略了21世纪的今天,除了物质条件,孩子最需要的的情感陪伴。

不可否认,父母承担家庭的重任,需要工作、需要做家务,但是,这不是在对孩子的教育中当甩手掌柜的借口。

当孩子锁紧房门声称“查资料”时,很多家长可能都想不到屏幕那头的实际上是游戏直播,当孩子模仿网红说脏话的时候,家长又认为这只是“年轻人的时髦”。

而这种无法跨越的认知鸿沟,实则是教育模式的断层,也给“奶头乐”得以在家庭盲区里肆意生长制造了有利条件。

而且,许多学生在踏入大学后会突然“放飞自我”,这正是成长断层导致的。

在经历高考冲刺的高压后,大学的骤然松弛让学生迷失了方向,这就像弹簧被压到极限后的反弹,这时短视频和游戏则成为了学生的宣泄出口。

据调查显示,有68%的大学生之所以沉迷于刷手机,正是为了逃避现实的压力。

更讽刺的是,很多家长一边训斥孩子“别玩手机”,但是自己却躺在沙发上刷短视频,是忠实的“低头族”,这种双标的行为毫无教育威信,反而激起了孩子的逆反心理。

当读书不如当网红、躺平才是真幸福等论调充斥在网络之际,学生脑子里循环播放的早不是知识点,而是抖音神曲。

那么“奶头乐”当真无解吗?

其实未必,解铃还需系铃人。

如何打破“奶头乐”魔咒?“奶头乐”既能盛行,自然也能“消灭”,但前提是要从“源头”开始治理,家庭作为学生的第一接触场所,想让孩子远离手机,家长先要率先放下。

相比于屏幕的给予的“短平快”,家长陪伴带来的深层快感更能够让孩子获得满足。

而学校作为传授知识的平台,要时刻进行教学创新,不应该让思政课变成“催眠课”,让专业课最后沦为“照本宣读”。

课程有趣味,学生的参与性自然就会变强,学生也就自然而然的放下手机。

当然,在为孩子戒掉“奶头乐”的过程中,要讲究方式方法,可以尝试与孩子共情,孩子有了家长提供的情绪价值,放下手机也将不再是一件难事。

“奶头乐”的本质就是一场精心设计的注意力争夺战,家长不能继续做“甩手掌柜”,而学校也不能在奉行“不出事就好”,双方应该要携手从根源上拯救被“奶头乐”困住的一代。

别让一时短暂快乐,毁掉我们的一辈子。

参考资料:

岳阳晚报:2024-12-20:网络里的污言秽语,悄然影响着孩子们的语言认知……我们要如何避免孩子说脏话?

金台资讯:2024-01-08:教育:营造良好育人环境

参考消息:2023-08-07:西媒:中国努力引导青少年戒除“手机瘾”

生命时报:2023-05-31:1/3青少年因手机成瘾影响学习!有三大表现就该当心了