1976年王建安看望陈锡联,不料吃了闭门羹,王大怒:摆什么臭架子

1976年,北京的一场误会

有时候,历史中的小插曲,往往比那些惊天动地的大事件更能打动人心。1976年,北京的一次“闭门羹”,让两位曾经并肩作战的老战友产生了一场误会。

这场误会,既有脾气火爆的较真,也有多年情谊的温暖回响。

而这背后,藏着的却是两个人完全不同的性格与命运轨迹。

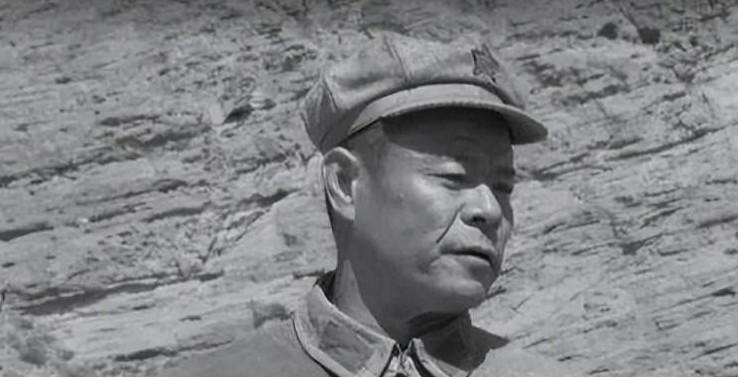

王建安,军人出身,出身贫寒,性格刚烈,脾气急躁。

陈锡联,少年从军,沉稳低调,处事谨慎。

两人虽然性格迥异,却因战争中救命的交情成为挚友。

然而,几十年后的一次普通拜访,却让两人之间的关系陷入尴尬。

为什么会这样呢?

事情还得从头说起。

从乞丐到将军的传奇

王建安的人生,绝对称得上是“逆袭”的代名词。

他出生在湖北黄安的一个贫苦家庭,小时候因为家里太穷,不得不靠乞讨为生。

长大些,他给地主放牛,日子虽苦,但他一直没有放弃对知识的渴望。

可惜,地主可不是善茬。

王建安因为偷偷读书被发现,换来的只能是毒打。

这次毒打彻底点燃了王建安的反抗意识。

他开始学习武艺,后来甚至狠狠教训了那个地主一顿。

虽然这段经历有些鲁莽,但也为他日后的人生铺下了第一块基石。

他先是加入了军阀部队,但发现这里的压迫并不比地主少。

他一气之下,干脆拉起了一支六十人的平民武装。

1927年,命运的转折点到了。

王建安加入了中国共产党,从此开始了他军旅生涯的辉煌篇章。

在革命战争中,他凭借着过人的胆识和作战能力屡建奇功,成为军中响当当的人物。

然而,随着地位的提升,他身上的一些缺点也逐渐显露,特别是那种“骄傲自满”的态度。

1955年,国家授予革命功臣军衔。

这是对无数英雄的褒奖,也是对他们一生奋斗的肯定。

然而,王建安的军衔之争却引起了不小的争议。

有报告说他目中无人,不懂团结同志。

当时的毛主席看了报告后,批了这样一句话:“此人骄傲自满,授中将为宜。”

王建安虽然心中有些遗憾,但他很快明白了毛主席的良苦用心。

从此以后,开始在性格上做出改变,变得更加低调谨慎。

那个救命的瞬间

王建安的朋友陈锡联,是一个完全不一样的人。

他出身贫寒,15岁加入共产党,年纪轻轻就表现出过人的军事才能。

他的沉稳和坚持让他在革命中一步步崭露头角,后来被称为“小钢炮”。

两人真正建立深厚友谊,要追溯到战争年代的一次生死攸关的瞬间。

当时红军长征途中,陈锡联不幸中弹,伤口感染,命悬一线。

而王建安恰好路过,硬是扶着他走出了大山。

这个举动,救了陈锡联一命,也让两人结下了深厚的革命情谊。

然而,建国后,两人各奔东西,为新中国的建设各司其职,见面的机会越来越少。

直到1976年,一次偶然的机会,王建安到北京汇报工作,听说陈锡联就在附近,于是决定亲自去拜访这位老朋友。

一场误会的开始

王建安的性格,依然保持着当初的直率和急躁。

他到了陈锡联的住所,满心期待能见到老友叙叙旧。

然而,陈锡联的秘书却挡在门口,说领导有事,不能接待。

这一下,王建安的火气上来了。

他从来不是一个能忍气吞声的人,当即就甩下一句:“官当大了,摆起臭架子来了!”说完,转身离开,心里别提有多不痛快。

老朋友多年不见,原本是件高兴的事,结果却因为秘书的一句婉拒弄得不欢而散。

这事很快传到了陈锡联耳朵里。

他一听,立刻意识到这可能是个误会。

于是,赶紧托人送去了一封邀请函,请王建安再来一趟。

冰释前嫌

王建安收到邀请后,故意拖了几天才去。

他的脾气就是这样,气头上过去了,还是要让对方知道自己不是好惹的。

但等他到了陈锡联家,看到老朋友亲自迎接自己,并且热情地倒茶解释事情的来龙去脉时,他的火气瞬间就消了。

陈锡联解释说,秘书只是尽职尽责,自己当时确实有公务缠身,绝非有意怠慢老朋友。

听完这番解释,王建安才明白自己误会了,拍了拍陈锡联的肩膀,笑着说:“你这秘书,太尽责了,下次别拦我啊。”两人哈哈一笑,旧日的情谊又回来了。

历史中的人物,常常因为性格、际遇不同,走向完全不一样的道路。

王建安直率、急躁,但他身上有一种江湖义气般的真诚。

陈锡联沉稳、内敛,却始终保持着对朋友的尊重。

这场误会,既是两人性格的碰撞,也是他们多年友情的最好注脚。

有人说,真正的朋友,不是没有矛盾,而是在矛盾之后,依然珍惜彼此的情谊。

或许,这才是这段故事留给我们的最大启示。