1973年,中国外交出现“特大丑闻”,周总理震怒“周门不幸”

【前言】

从20世纪70年代头几年开始,咱们新中国的外交就慢慢开始发力,迎来了一波又一波让人瞩目的亮点时刻。

1971年10月25号,联合国大会上发生了大事,咱们新中国靠着过硬的实力和各国的帮忙,很顺利地就回到了联合国的大家庭。这次回归,优势那是相当明显。

后来,在1972年那会儿,中国和希腊正式搭上了外交的桥梁。这事儿意义重大,意味着两国在政治往来、经济发展还有文化交流等好多方面,都开始有了实实在在的互动和合作。

为了增进两国友谊,资历深厚的周伯萍被委以重任,成为中国派驻希腊的大使。可没想到,周伯萍才到任短短数月,就碰上了一起让人措手不及的外交大事件,这事儿一下子轰动了全球。

这件事给中国的外交事务带来了极大的难题,周总理对此感到非常生气和沮丧。

知道这事后,他火冒三丈地说:“周家门庭不幸啊,美国那边有水门丑闻,咱们这儿却闹出个乌龙事件,这事儿简直太离谱,让人难以置信。”

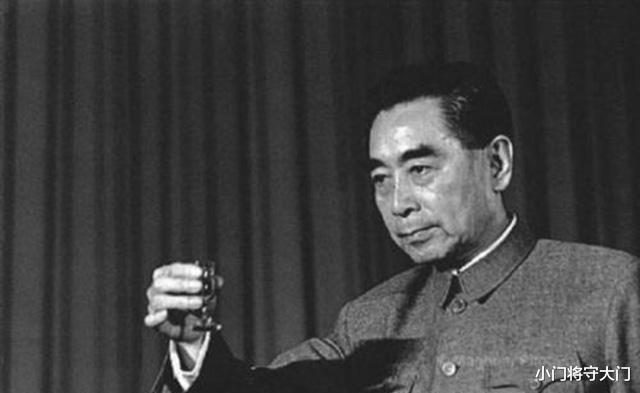

周总理,他是新中国刚成立时的总理,也是头一任外交部长,他在外交上的成就真的是让全世界都看到了。

在他担任总理的26年里,他一直都是个温文有礼、平易近人的人。不管碰到多难缠、多复杂的事情,他都能沉得住气,用他那出色的外交头脑来解决问题。

不过,这次的外交失误让他忍不住大声感叹:“真是周家的不幸啊。”

那会儿到底出了啥事儿?为啥平时那么稳重淡定的周总理,会气成那样,还那么失望呢?

【首任中国驻希腊大使——周伯萍】

周伯萍,1920年3月15日在安徽省肥西县的一个寻常家庭里呱呱坠地。他打小就爱学习,特别用功,而且记性特别好,算数也是一流。

1941年3月份,当时只有21岁的周伯萍,决定加入中国共产党的队伍,从此踏上了革命的征途。

1938年4月往后,周伯萍接连在安徽的乡村管理干部培训课和军队管理干部培训课上学习,这给他以后的工作打下了坚实的基础,收获了不少实用经验和学识。

他先后当过泗县皖东北进出口货物查验站的站长、涟水等几个县的税务稽查局局长、苏皖边区政府第六行政区的财粮管理处处长,同时还兼任淮海军分区的后勤供应部部长、华中行政办事处的粮食管理处处长以及华中前线司令部的粮食部部长等职位。

在这些职位上,他干得非常出色,领导力强,工作水平高,得到了上级和同事的一致好评。

新中国一建立,周伯萍就被派到了管粮食的部门,负责粮食方面的事儿。他心里明白,粮食这事儿,对国家和老百姓来说太重要了,所以他老惦记着大伙儿的吃饭问题。

他记忆力超强,算数也快,所以在粮食数据统计上特别厉害,还能轻松找出漏洞,这让粮食工作一直都挺顺畅的。

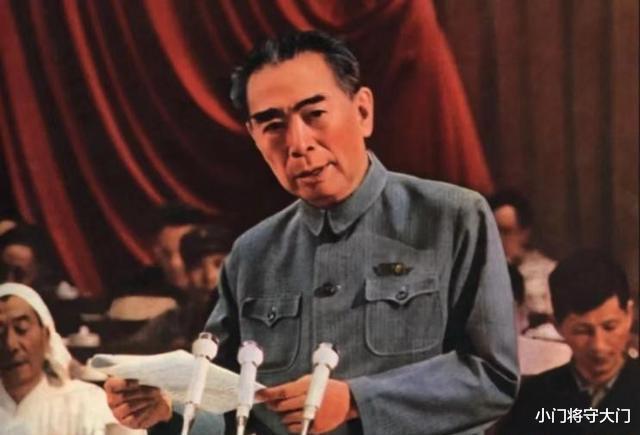

周总理老爱叫上周伯萍,一起到中南海的办公室,琢磨粮食那些事儿。在一块儿聊的时候,周伯萍特别卖力,展现了他的真本事和不懈努力。他给出的点子和建议,周总理听了直点头,夸他夸得不行。

周总理特别看重周伯萍,在粮食工作这块,他是总理的左膀右臂,更像是总理的“得力大管家”。总理对他那是百分之百的信任,工作上也是全力支持。

七十年代初期,中国开始慢慢跟国际社会打交道,外交工作就变得特别重要了。不过那时候,咱们国家外交方面的人才不够多,有的外交官只好一个人干好几份活儿。

在这种情况下,等国内粮食事务理顺后,周伯萍就被安排去搞外交工作了。

周伯萍一开始压根儿没想过要去外交部,他英语实在不行,说是门外汉也不为过。而且,他多年来一直埋头于粮食方面的工作,对外交那些事儿简直是两眼一抹黑。

不过,有了周总理的力挺,他没得选择,只能硬着头皮接下这个任务,心里头七上八下的,很是不踏实。

刚开始在外交部工作时,周伯萍纯粹是个新手。他得克服语言难关,还得使劲儿补上外交知识的短板。处理外交事务那会儿,他特别谨慎,生怕哪里搞错了。

为了快点融入新的工作场合,周伯萍除了日常繁忙的工作,还自个儿报名去外交学院进修。

周伯萍靠着超群的学习本事和拼命努力的态度,在外交岗位上慢慢显示出了自己的能耐。

日子一天天过去,周伯萍慢慢摸透了外交门道,学会了那些方法手段。他自个儿挑起大梁,应对各式各样的外交事情,一边干一边积攒了不少经验。

1972年那会儿,咱们中国和希腊就搭上了外交的桥。到了那一年的12月,周伯萍就被选上去当驻希腊的大使了。转过年来,也就是1973年的3月,周伯萍就动身去了雅典,真正开始了他作为希腊大使的工作。

【雅典事件】

1973年5月份,希腊那边儿的副首相说要来我们中国走一趟。周伯萍呢,他是咱们中国在希腊的大使,任务可重了,得跟希腊那边儿好好聊聊,还得把人家来访的所有事情都安排得妥妥当当的。

不过,就在这个重要的外交筹备阶段,一连串好像碰巧出现的差错一个接一个地冒了出来,结果导致了一个后来被大家叫做“雅典事件”的外交大误会。

5月7号那天,天气特别好,阳光明媚。周伯萍和翻译刚从希腊外交部开完会,打算回大使馆去歇会儿。他们刚忙完希腊副首相来中国访问的所有安排细节。

在回大使馆的路上,周伯萍瞅见使馆区特别热闹,车子来来往往,好多还是警车。路上的检查站也比平时多了不少。他心里头一琢磨,感觉像是要有啥大的外交活动要开始了。

接着,他赶紧让跟着的翻译回大使馆瞅瞅,看有没有漏掉的邀请函没处理。翻译自己心里也没个底,只能听周伯萍的安排去做。等翻译回到大使馆,周伯萍又催着他赶紧查查看,新到的邀请函都处理了没。

就在这时,出了一档子让人哭笑不得的搞笑事儿。

那天负责站岗的兄弟不小心把捷克斯洛伐克大使馆发给科威克的邀请函,错认成了以色列驻科威特大使的邀请函。

捷国在希腊的大使,名叫科威克,巧的是,他的名字开头字母“K”跟科威特这个国家的开头字母撞上了。再加上请帖上的时间,一个写的是当天下午,另一个却是第二天中午,负责这事儿的同事呢,当时手头事儿多,没顾上细看,就这么搞混了,出了差错。

因为时间太赶,加上工作里头忙得不可开交,压力也大,所以值班的那位同事没来得及细看请帖里的内容,只是快速翻了翻封面,就赶紧跑去跟周伯萍说了这事儿。

周伯萍一听这事,衣服都没换就赶紧出门了。按理说,他得亲自瞅瞅请帖,但这时候也管不了那么多了。结果,周伯萍一头扎进了科威特大使馆,还以为这就是要去的地方呢。

周伯萍他们一伙人到了那个说是“科威特大使馆”的地方,他瞅了瞅手腕上的表,正好是1点半。他心里头一松,想着自己这回没晚到。

大家下车后,接待的人就带着他们走进了大使馆。周伯萍一到大门口,就看到了一位大使。因为他之前没留意看门口飘扬的国旗,所以误把那位大使当成了科威特大使馆临时负责的人。

接着,他走上前去跟对方握了握手,问了声好,还祝贺了他们的国庆节。那会儿,他也简单说了几句,解释为啥自己来晚了。

不过,就在这个节骨眼上,《纽约时报》的一名记者猛地插话,问周伯萍他们这一趟是不是代表中国认可了以色列。

翻译在回答时搞错了,把“这里”翻成了“雅典”,结果让问题变得更让人摸不着头脑。周伯萍觉得这事儿挺不对劲儿,心想记者是不是成心找茬呢,于是他就直截了当地给回了句话。

那时候,中国跟好多阿拉伯国家都拉上了外交的手,不过呢,因为各种各样的原因,跟以色列那边却始终没能搭上外交的桥。

另外,以色列常被大家看作是美国的小伙伴。所以,在那个特别的时段,中国跟以色列建立外交关系是不太可能的。

周伯萍瞧见记者脸上露出的困惑神情,但他没太在意。他跟那些快要走的其他国家的大使简单打了几个招呼,接着就跟以色列的外交人员说了再见,然后就急急忙忙回大使馆去了。

到了第二天,周伯萍他们才发现,原来昨天跑错地儿了。

第二天午饭时候,周伯萍在捷克大使馆的国庆派对上,意外碰到了罗马尼亚的大使。经过对方一提醒,周伯萍这才一下子明白过来,敢情自己昨天跑错地儿了,就那么急急忙忙的10分钟,竟然整出这么大个误会!

但可惜的是,等发现不对劲时,已经没办法挽回了。那个《纽约时报》的记者在以色列的活动一结束,就立马把周伯萍去以色列参加活动的事儿给上报了。

周伯萍一看事儿出了岔子,立马就开始动手,搞了好些个办法来挽回错误。

一开始,他赶紧跟希腊外交部,还有阿拉伯那些国家的使节们解释了整件事情,着重说了自己跑到以色列外交代表处那里完全是个工作小插曲,不是因为中国的外交政策有啥变动。

接着,周伯萍马上把整件事情的来龙去脉向国内外交部门做了汇报,还自觉地配合了相关调查。

最后,周伯萍跟使馆的所有同事如实说了这事儿。他爽快地认了自己的错,还希望大家能以此为鉴,把工作方法和流程都给好好改进改进。

【事态结果】

没过多久,周伯萍就因为那件事情被火速叫回了国内。他一回来,马上就进行了深入的自我检讨,并且把整个事情的来龙去脉都仔仔细细地做了汇报。

那时候,周总理尽管身体已经很不好,但还是硬撑着在工作,拼尽全力保护国家的面子和名声。周伯萍犯的这个低级失误,真的让周总理大吃一惊,心里头特别不是滋味。

他压根儿没想过,以前挺看重的周伯萍会捅出这么大娄子。接着,就出现了文章最开始说的那一幕。

说起周总理提到的“周门不幸”,可能挺多朋友不太清楚这背后的意思。其实啊,周伯萍和周总理的关系,远不止同事或者上下级那么简单。

很少人知道,他们俩其实都是宋朝大儒周敦颐的后人。要是论起辈分来,周总理算是周伯萍的长辈,所以他们能算是一家人。也正是因为有这层关系,在那件事情发生后,周总理才会感叹说“周家真是遭了难”。

之后,周总理关于这件事的看法和指示被写进了报告里,最后递交给了毛主席。

毛主席认真看了报告后,动手改了一下。他把原先说的“非常严重、特别离谱的政治错误”给划掉了,改成说“雅典事件”就是“因为没好好调查研究才闹出来的”。

接到毛泽东的指示后,周总理马上吩咐外交部,让他们根据毛主席的意思,重新衡量那个错误的严重程度。挺让人吃惊的是,虽然周伯萍出了这样的岔子,但他竟然没被撤职。

然而,他却被调去做了驻阿尔及利亚和扎伊尔的特命全权大使。

经过这件事情,周伯萍清楚地看到了自己的不对,并且拿它当作一个教训,下决心好好调整自己的做事方式和对待工作的态度。

【结语】

总的来讲,这档子事儿确实给咱们中国的外交惹了点儿麻烦,造成了些影响。但好在最后结果是虚惊一场,咱们还是稳稳当当地给解决了。

这次事情过后,周伯萍同志心里头明白了,外交工作不光重要,还得讲究细节。他下定了决心,要更卖力地干好这份工作,不断提升自己的业务水平和整体能力。

这些年,他一直在欧洲和非洲的好几个国家做大使,心里始终揣着周总理那句话:“外交工作上,再小的事儿也得当大事来办。”他勤勤恳恳,把外交部交代下来的每一项任务都做得漂漂亮亮。

2012年6月份,周伯萍老人在北京因为生病去世了,他活到了93岁高龄。

周伯萍写的那本书,讲的是《特殊日子的外交经历》。在这本书里,周伯萍详细叙述了自己在动荡不安的时期,如何在外交舞台上摸爬滚打。他遇到的那些复杂局面和挑战,还有他是怎么一一应对的,都写得明明白白。从与国际各方的艰难谈判,到应对各种突发事件,周伯萍的外交生涯真是充满了波折。但他不畏艰难,凭借智慧和勇气,一次次化解危机,为国家赢得了尊重和利益。这本书不仅记录了周伯萍个人的成长和奋斗,更展现了他对国家和人民的深厚情感。读起来让人深感震撼,也更加敬佩他的外交才华和爱国精神。

《周恩来深感无奈的“雅典风波”》说起周恩来遭遇的“雅典事件”,那真的是让人心里不是滋味。那时候,在雅典的赛场上,出现了一些不太愉快的事情。周恩来看到后,心里头那个愁啊,不由得仰头长叹。事情是这样的,咱们国家的运动员在赛场上奋力拼搏,可裁判的判决却让人难以理解。周恩来站在那儿,亲眼目睹了这一切,心里头五味杂陈。他明白,这不仅关乎运动员的努力和荣誉,更关系到国家的尊严。他试着去沟通,去解释,想让对方明白真相。但无奈的是,语言和文化上的差异,让沟通变得异常艰难。周恩来心里那个急啊,可表面上还得保持冷静和理智。最终,这件事虽然没能得到圆满解决,但周恩来的态度和努力,却让所有人都看在眼里。他用自己的方式,维护了国家的尊严和运动员的权益。这事儿虽然过去了,但每当提起,还是让人心里头不是滋味。毕竟,那是周恩来亲身经历的一次无奈和遗憾啊。