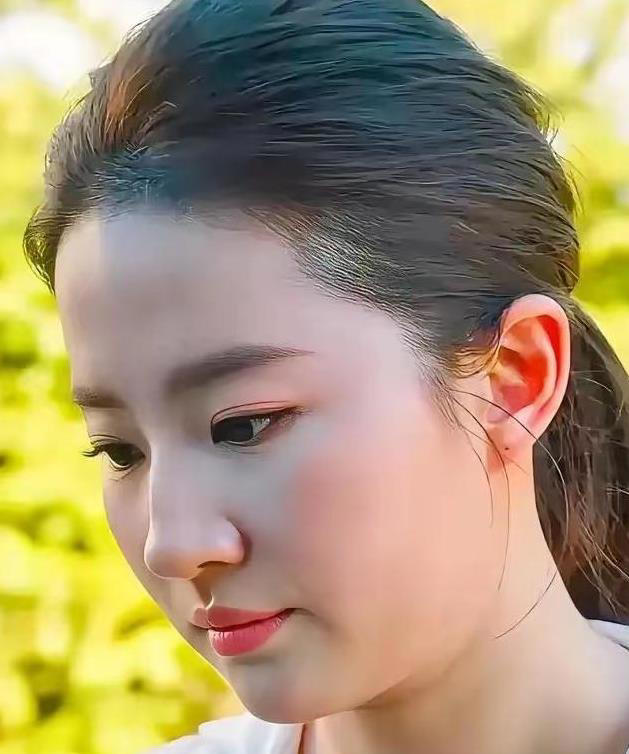

刘亦菲白发引发年龄焦虑

刘亦菲近期因坦然展现鬓角白发的照片引发热议,这一现象折射出公众对女性年龄焦虑、审美标准与社会期待的多重思考,具有深层社会意义:

一、解构"冻龄女神"的完美叙事

在影视工业长期塑造的"不老神话"背景下,刘亦菲拒绝染发修图的行为,实质上打破了娱乐圈对女性"永久保鲜"的规训。当37岁的她主动呈现白发与颈纹,这种反工业化的身体展演,构成了对影视造星机制的反叛。正如福柯所言,身体始终是权力斗争的场域,明星主动暴露"瑕疵"的行为,正在重构观众对女性身体的认知框架。

二、年龄焦虑的祛魅化进程

社交媒体时代,美颜滤镜制造的虚拟青春加剧了集体容貌焦虑。刘亦菲的案例形成有趣的"祛魅"效果:当被视为"美学图腾"的女明星都展示生理痕迹,普通人的年龄焦虑获得了解压阀。这种祛魅过程暗合贝克的风险社会理论,个体通过见证权威符号的"不完美"来消解自身面对现代性风险时的无力感。

三、后女性主义语境下的身体政治

在消费主义与后女性主义交织的语境中,刘亦菲的"自然主义"身体管理策略具有双重性:既是对男性凝视的反抗(拒绝扮演永恒少女),又可能成为新的规训话语("优雅老去"的典范)。这种矛盾性揭示当代女性在争取身体自主权时,仍需在多重权力结构中寻找平衡点。

四、文化工业的审美范式转型

从《梦华录》到《玫瑰的故事》,刘亦菲的银幕形象从"玉女"向"成熟女性"转变,恰逢影视市场对女性角色深度挖掘的需求升级。这种转型不仅反映演员个人生命阶段的自然演进,更预示着文化工业开始重新评估成熟女性的市场价值,可能推动审美范式从"少女崇拜"向"全龄美学"的迁移。

五、认知盈余时代的符号消费嬗变

网友"期待演到七八十岁"的呼声,昭示着观众审美消费模式的转变。在认知盈余时代,大众开始追求更具真实性与历时性的明星符号。刘亦菲的白发作为"真实时间"的物证,反而增强了其符号价值,这种悖论式增值现象值得文化研究者持续关注。

这种现象级讨论揭示:身体叙事始终是社会文化的晴雨表。当白发不再需要被精心遮掩,或许标志着我们正在进入一个更包容的审美纪元。但需警惕将"接受衰老"演变为新的道德绑架,真正的身体自主应允许每个个体在染发与保留、修饰与展露之间自由选择。