粟裕为什么后半生不受重用?陈赓揭开真相:犯了2个大忌

粟裕大将在新中国成立前是赫赫有名的战神,他于白色恐怖最为肆虐之际入党,亲历南昌起义,投身红军后,频繁参与反会剿斗争,并经历了所有重要的反围剿战役。

他历经所有战争岁月,几乎每战必胜,赢得了毛泽东、陈毅、刘伯承等人的多次高度评价。他对新中国建立的贡献巨大,无人能及,起着不可替代的作用。

新中国成立后,粟裕很快被毛主席委任为中国人民解放军总参谋长。到了1955年,他荣获大将军衔,并因其杰出贡献被誉为大将之中的佼佼者。

为何这位战功赫赫的将军后半生未获重用?其挚友陈赓透露了缘由:粟裕触犯了两个重要忌讳。这解释了为何他虽功勋卓著,却在后来的生涯中未能得到重用。

【粟裕光辉的战争生涯】

四一二政变后,国民党反动派对共产党人展开了血腥屠杀,白色恐怖迅速扩散,共产党陷入低谷。在此背景下,粟裕毅然加入中国共产党,随后参与南昌起义、湘南起义,最终抵达井冈山,踏上了他辉煌的军事征程。

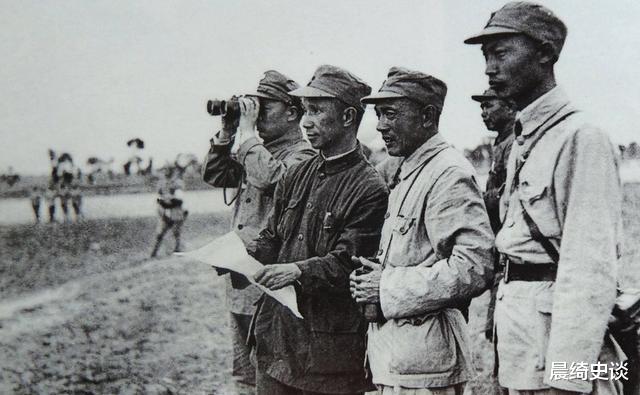

粟裕虽外表儒雅,且未受军事院校系统培训,却在指挥作战上展现非凡才能。他擅长从每次战役中汲取经验,细致总结,深入研究敌方战术与习惯,确保未来战场上能精准应对再次交锋的对手。

粟裕展现出卓越的军事指挥才能,他能迅速把握战场全局,并依据战局的快速变化灵活调整战术。这种应变能力使他在漫长的战争岁月中屡建奇功,几乎未尝败绩,因此被誉为“战神”。

粟裕在军事生涯中创造了诸多奇迹,诸如黄桥战役中以寡敌众的壮举:我军兵力不足万人,却成功击退了三万余名消极抗日的国民党军队,为苏北抗日根据地的建设和巩固打下了坚实基础,同时也为华中抗战开辟了新局面。

提及江高战役,它在中国抗日战争史上占据着特殊地位,被公认是那场漫长战争的最终战役,标志着抗日战争的终结。

1945年8月15日日本投降后,驻守高邮的部分日军拒绝屈服。面对此情境,华中野战军司令员粟裕迅速行动,仅用数日便击溃该日军部队,成功收复高邮,此次战役也成为抗战期间单次歼敌数量最多的记录之战。

在解放战争中,粟裕的杰出战绩体现在淮海战役上。他指挥华东野战军联合中原野战军等部队,以六十万对八十万兵力巧妙作战,最终歼敌五十五万并俘虏杜聿明,赢得胜利,获毛泽东主席赞誉,称他为淮海战役第一大功臣。

粟裕在后续的战役中,无论是渡江还是上海之战,均展现出卓越才能。上海获得解放后,他被委任为上海军事管制委员会副主任一职。

人民英雄纪念碑奠基仪式于新中国开国大典前举行,仪式上,粟裕在毛主席、朱德、贺龙之后,第四个挥铲培土,这足以体现他当时的崇高地位及在毛泽东主席心中的重要分量。

【突遭打击的粟裕】

新中国诞生后,党和国家对战神粟裕的信任未曾改变,他依然备受倚重。这份信任延续自过往,体现了党和国家对他一贯的认可与肯定。

得知美国出兵朝鲜,毛主席决定调整战略,筹备介入朝鲜战事。他考虑由粟裕担任领军出征的最高指挥官,深信这位战神能够不负国家重托,不负他的期望。

尽管粟裕当时旧病复发,他向主席说明情况,提议另选他人。但主席认为他最合适,劝他安心治病,康复后再赴京上任。尽管身体原因使粟裕未能带队赴朝,但这仍显示出他在主席心中的重要地位。

1951年回国后,粟裕因刚从苏联治病归来,即被委任为中国人民解放军副总参谋长,辅助代总参谋长聂荣臻。他自觉能力有所不及,遂提议由陈赓大将接任此职,然而这一建议未获中央军委采纳。

粟裕任职总参期间,积极参与制定中国人民志愿军出国作战的各项计划,涵盖战备、作训及后勤供给等方面,并提出诸多建设性建议,对构建新中国第一代国防体系发挥了关键作用。

1955年,粟裕因卓越战功本应被授予元帅衔,但他多次谦逊推辞。最终,中央军委决定授予他大将军衔,且位列首位,彰显对其重视。当时,粟裕已任总参谋长,虽彭德怀元帅推荐黄克诚,但中央军委仍坚持由粟裕担任,这或许预示着两人间的不合。

粟裕是一位注重实践的领导者,具备较强的工作能力,并在工作中展现出独特方法。这些特质在战争岁月里得到了充分证明,他也因此赢得了中央的一致好评。

粟裕的上司彭德怀元帅,同样是一位思想深刻且性格直率之人。当两位工作能力强、思想独立且性格耿直的人共事时,摩擦与误会便难以避免地时有发生。

粟裕在工作中的一个显著特点是,面对失误从不推卸责任,总是勇于担当。即便是下属出错,他也会主动负起领导责任,因此深得同僚信任。然而,这些正面行为却被某些心怀不轨者视为把柄,在后来的困境中成为了粟裕的所谓罪状。

1958年5月24日,粟裕步入中南海会场时,突遭意外打击。会上,他面临“擅权、越权、争权”等严厉指责,一时愕然。事后他才知晓,这天是军内首次整风运动开始,而他未曾预料,自己竟成了整风的首要对象。

粟裕在检讨获得通过后,不得不告别他勤勉工作了近七年的总参谋部岗位,转至军事科学院履职,这一任职便是二十年。令人不解的是,从受批评到免职,再到调动,全程都未对粟裕下达明确的最终处理意见。

【晚年的粟裕】

在六十年代初,陈赓在上海与粟裕重逢,两人深入交谈。陈赓对受委屈的粟裕说,你现今的境遇源于两大问题:一是你功勋卓著且能力超群,二是你不擅长逢迎与自我吹嘘。

粟裕听完老友的言语后,缓缓叹了口气,平静地表述道:“我对得起自己的良心,也对得起他人,没有什么可愧疚的。”

粟裕在军事科学院的岗位上,并未沉溺于消极情绪,而是继续全身心投入到新的工作任务中,保持着以往的专注与热情,不懈努力。

在军事科学院,粟裕由叶剑英老帅直接领导,并获得了他的充分信任。粟裕积极参与创建工作,亲自赴部队实地调研,多次基于调研结果向中央军委提交宝贵建议,为国防建设做出了卓越贡献。

六十年代中期,中国步入了特殊时期,军事科学院遭受了显著影响。尽管粟裕自身正承受着巨大的冤屈,他仍竭力在自己能力所及之处保护昔日的战友、今日的同事。

在这段时期,毛泽东主席和周恩来总理对他的保护起到了至关重要的作用,同时,他过往所承受的冤屈也在一定程度上减少了他再次遭受冲击和伤害的风险。

1967年3月某日,粟裕应召与周恩来总理交谈。总理见面即言:“粟裕同志,主席赞扬你战功赫赫,认为无人能撼动你的地位。”

稍作迟疑后,他继续道:“当前局势严峻,国防工业近乎停滞,亟需您这位战功赫赫的将领来力挽狂澜。”粟裕闻言,毫不犹豫地应承了下来。

在艰难的工作环境中,他坚持不懈,并将调查研究和工作中发现的问题及总结的经验迅速反馈给总理。即便在那样困难的时期,他也依然为国防工业的发展贡献了自己的力量。

历史问题清理阶段到来,粟裕精心筹备了其申诉文件,并正式递交给时任主席及副主席,恳请撤销1958年针对他本人的不实指责与批判。

尽管对粟裕将军的批判尚未有最终处理结果,但他的申诉却仿佛石沉大海,未能激起任何回应,就此消失得无影无踪。

粟裕将军逝世于1984年2月5日,此前他与家人虽不断提交申诉材料,却未获结果。他带着遗憾离世,夫人遵其遗愿,未办追悼会,而将骨灰撒于他曾战斗之地,让他与长眠那里的战友相伴。

在粟裕将军离世后的十年间,他的家人与战友持续为其申诉。直至1994年12月25日,粟裕的遗孀、子女及战友迎来了中央军委的正式结论:1958年军委扩大会议对粟裕将军的批判属错误,这是历史性的误判。