3D打印与传统工艺融合:提升牛角进胶注塑模具质量与稳定性的密钥

在牛角进胶注塑模具制造领域,质量控制与稳定性堪称核心要素,直接关乎模具性能以及所生产产品的质量优劣。近年来,3D 打印与传统工艺的创新性融合,为全方位提升模具质量与稳定性铺就了一条极具潜力的道路。

传统工艺在漫长的发展历程中,构建起了一套成熟且严格的质量控制体系。从原材料采购伊始,便对其进行严苛筛选与细致检验。以模具钢为例,通过先进的光谱分析技术,能够精准确定其成分是否契合既定标准,从源头上保障了材料质量。在后续加工环节,尺寸精度控制与表面质量检测同样毫不松懈。借助高精度测量仪器,对加工过程中的模具尺寸进行实时监测,确保各个部位的尺寸误差被严格控制在极小范围内,从而有力地维护了模具质量的稳定性。

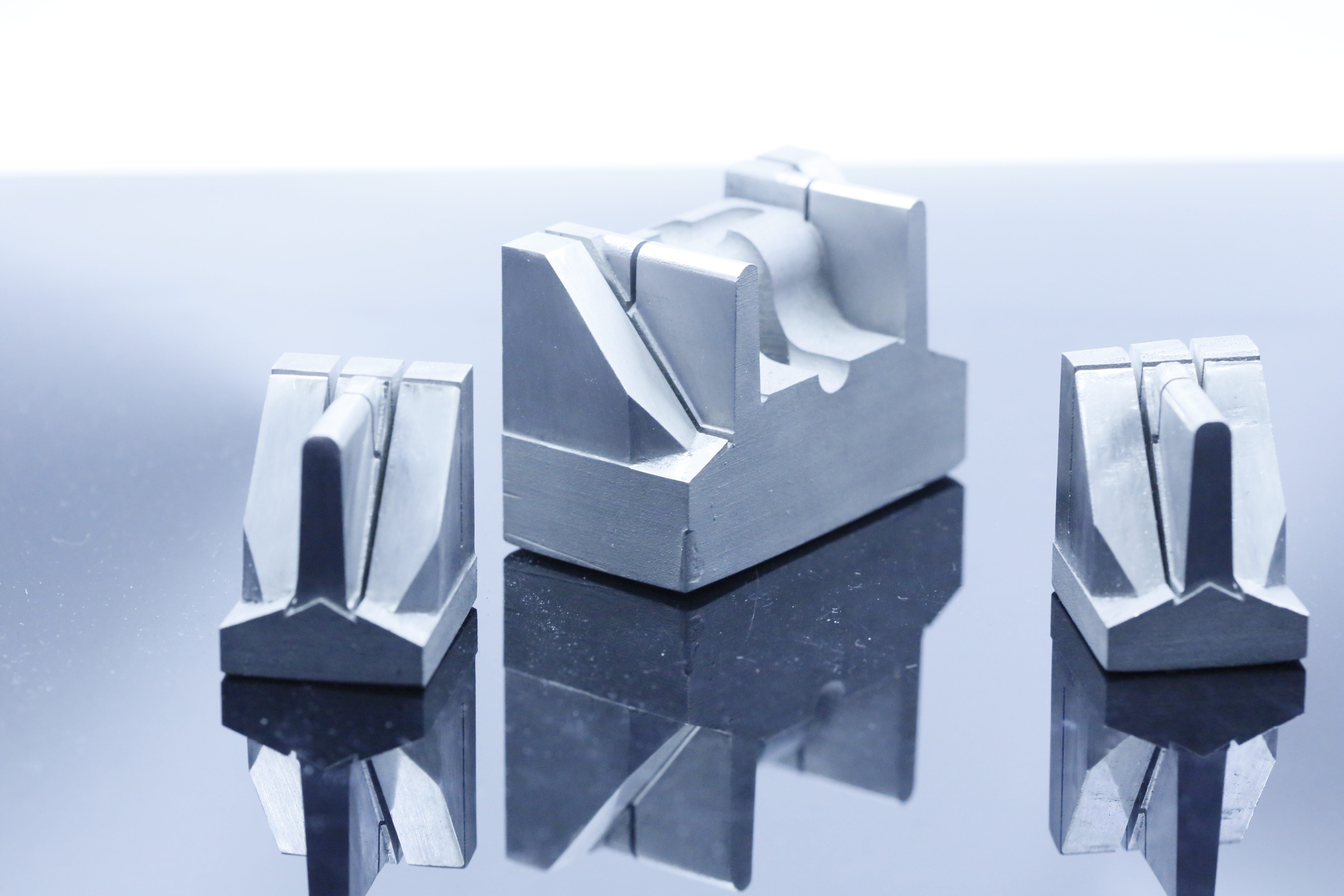

尽管 3D 打印技术发展迅猛,但其在精度与稳定性方面仍存在一定短板。不过,当 3D 打印与传统工艺有机融合时,这些难题便有了行之有效的解决途径。在运用 3D 打印完成模具部件制造后,随即引入传统工艺的检测手段对其展开全面 “体检”。三坐标测量仪能够精确测量部件的尺寸精度,粗糙度仪则可对表面粗糙度进行精准检测。一旦检测出部件存在尺寸偏差等问题,便可迅速运用传统工艺中的修复方法,如磨削工艺,对瑕疵部位进行精细修正。不仅如此,传统工艺中的热处理与表面强化工艺,还能显著改善 3D 打印部件的力学性能,大幅提升其耐磨性,进而增强模具整体的稳定性与使用寿命。

一家汽车零部件制造企业在生产发动机塑料罩的注塑模具时,巧妙运用了这一融合工艺。企业首先借助 3D 打印技术,成功制造出牛角进胶部位的复杂结构。接着,运用传统工艺开展质量检测与后续处理工作。在检测过程中,三坐标测量仪敏锐地捕捉到 3D 打印部件存在个别尺寸超出公差范围的情况,企业随即利用传统的磨削工艺对这些部位进行打磨修正。修正完成后,又对部件实施淬火处理,显著提高了部件的硬度与耐磨性。经过此番 3D 打印与传统工艺的深度融合,该模具质量实现了质的飞跃。在长期高强度的生产过程中,模具始终保持着稳定可靠的性能,生产出的汽车零部件质量过硬,废品率较以往大幅降低,为企业创造了可观的经济效益与良好的市场口碑。