俄乌前线,为何有一群强悍的乌克兰人在拼死打乌克兰人?

去年夏天的时候,大家肯定都听过这么一个笑话:

当乌军出其不意的攻入库尔斯克州,导致俄军战事焦灼之际,普京请大牧首帮忙唤醒了斯大林的幽灵。

斯大林:“什么急事找我?”

普京:“现代纳粹占领了库尔斯克!我们的军队被打败了!莫斯科该怎么办?”

斯大林:“像我1943年那样做。派我们最精锐的乌克兰方面军上前线,并向美国和英国要武器!”

到这儿,你还真别着急唏嘘。其实呢,某种程度上看,俄军里面还真的存在这么一个现代“乌克兰方面军”。

它就是传说中的俄军第114旅,全称为“近卫叶纳基耶沃-多瑙河第114独立摩托化步兵旅”。是俄罗斯联邦陆军的一支旅级部队,部队编号08818。

库尔斯克被乌军攻入的时候,他们正在俄军推进的最前线红军村附近执行更艰巨的战斗任务。

当然,作为俄罗斯的第三大民族(第二大是鞑靼族),俄联邦境内原本就有众多的乌克兰族公民。俄军中也存在着不少乌克兰族官兵,既有基层大头兵,也有高级指挥官。

比如,俄军空降部队司令,米哈伊尔·特普林斯基上将。他是乌克兰东部顿涅茨克的乌克兰族,在苏联解体时,选择加入了俄军。

还有2022年战死马里乌波尔前线的俄军黑海舰队副司令员,一级舰长安德烈·尼古拉耶维奇·帕利。他是土生土长的乌克兰基辅人,乌克兰族。跟特普林斯基类似,苏联解体时主动选择加入了俄军和俄国籍。

帕利生前主抓的是俄罗斯海军黑海舰队的政治工作。

按照俄军/苏军传统,高级指挥官必须亲临前线,政工干部还要带头冲锋。

安德烈·帕利阵亡后,《俄罗斯战士》杂志对他的评价是——“真正的政委”。

与之相反的则是大家都很熟悉的,现任乌军总指挥,瑟尔斯基上将。

他是个苏联军校毕业的,土生土长的俄罗斯人,俄罗斯族。

苏联解体时,瑟尔斯基正在基辅国防大学深造,就地选择加入了新组建的乌军,当了乌克兰人。

至今,瑟尔斯基的父母和弟弟,还住在他们的老家,俄罗斯西部的弗拉基米尔州。

(这两位都是苏联老红军的后代)

从中可以看出:

无论是俄罗斯还是乌克兰,

他们的俄罗斯族未必亲俄;

乌克兰族未必亲乌。

还是那句老话,俄罗斯和乌克兰,这俩国家的情况却很特殊,特殊到了整个地球几乎都没有任何一个类似的先例可以供参考。

它们在一起了300多年,分开才30来年,无论是民族习惯,还是历史文化和经济利益,很多的东西,都是深度捆绑着的。

所以,用民族识别国家,这个手法看似明了,但实际情况可远没有那么简单。一些时候,特别是非常时期,立场和三观才更能决定人们的认知,而非什么血脉和籍贯。

比如这个俄军第114旅,主要官兵就来自乌克兰东部地区,最开始是顿涅茨克民兵武装“东方营”。从2014年打到现在,人早就换了好几茬,但里面的编制人员几乎全来自顿巴斯地区,属于土生土长的乌克兰人。

然而,正是这支乌克兰人组成的俄军,却成了乌军的梦魇,作战风格极其强悍,以至于被起了一个别号——野兽旅。

可能有人会指责这群打乌军的乌克兰人是“乌奸”、“伪军”,但在他们的心底里,自己是在保卫家园,甚至是在重塑祖辈的荣光。

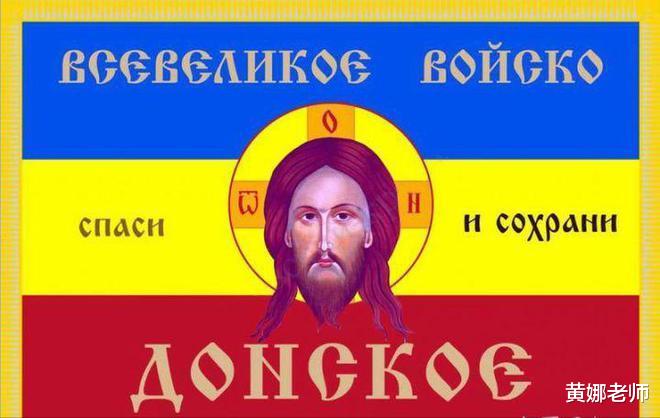

你看,这是俄军第114旅的红旗,他们打到哪里就插到哪里。

前面已经说过,乌克兰和俄罗斯的关系非常特殊,突然一刀两断的话,一定会乱。

特别是乌东地区和黑海沿岸,它们从沙俄时代,就被当作了一个重点建设的工业基地,到了苏联时代,更是凝聚了整个苏联工业的精华。

上述州的居民除了一部分驻军和军属(这里是当年苏联“三防工事”的前沿),主要都是以产业工人和技术管理人员为主。

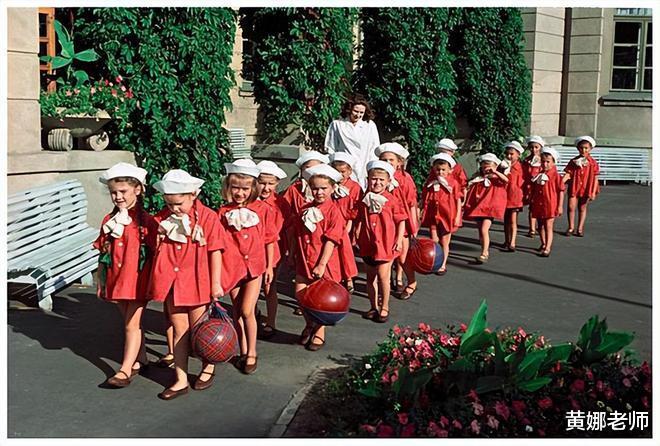

早前老苏联搞的是一套“企业办社会”模式,职工和家属动辄就是几万甚至十几万人,拥有自己的幼儿园、中小学和技校,甚至是大学,以及医院,俱乐部、电台报纸等等。

同时推广“顶岗制”,即咱们同样也很熟悉的那种职工退休后由子女顶替父母参加工作的传统,以保就业保生产保生活。

因此,这里的居民很多都属于产业工人世家。他们的经济来源和日常社交,几乎只在一个圈子里,跟自己的“单位”深度捆绑。从摇篮到坟墓,都有单位“罩着”。

乌东作为苏联工业最发达的地区,他们的待遇,堪称当年社会主义工人们幸福生活的典范。

而且,顿巴斯地区更属于乌克兰的一个红色底蕴深厚的“革命老区”。

比如,卫国战争中悲壮的“青年近卫军”的事迹,就源自卢甘茨克州的煤矿城市克拉斯诺顿。最终,少年英雄们全部壮烈牺牲。

所以,光从情感上来说,这些地方的居民对苏联时代的东西,还是很念旧的。

事实上,俄族人口最高的顿涅茨克和卢甘茨克两州,虽然属于传统的俄语区,但俄族占比也就40%左右,此外还有少量的鞑靼族,剩下的乌克兰族依旧能超过五成。

这些普通老百姓,原本就是想好好过日子,无论是当苏联人,还是乌克兰人或者是俄罗斯人...

更何况,从切身利益上来看,乌克兰东部地区已经跟俄罗斯深度捆绑。

就像前面说的那样,按照苏联的规划布局,乌克兰的工业基地大部分都属于主体俄罗斯工业的关联产业。因为承接苏制工业体系,它们跟西方还不兼容。只能接俄罗斯那边的订单。

结果,企业不行了,“企业办社会”的那一堆复杂的“社会”全都难以为继,职工和家属们不得不跟着喝西北风了。

上班的接连下岗,退休的养老金也停了。

那些矿工和机械师们,除了打仗,还能干什么?

上述民生问题,后来也被普遍认为是八年顿巴斯战争的导火索。

咱们就看2014年,挑头独立的这位亚历山大·扎哈尔琴科。他是顿涅克茨克第一代亲俄武装领导人。2014年4月,扎哈尔琴科带着民兵占领了顿涅茨克州政府,后来又自任为“顿涅茨克人民共和国总理”。

只是,扎哈尔琴科没等到2022年的“特别军事行动”,早在2018年8月,扎哈尔琴科就在一次餐厅爆炸中身亡。

凶手被普遍认为是受基辅政府支持的乌克兰民族主义者。

但注意了,亚历山大·扎哈尔琴科本人,他就是个乌克兰族。“xx琴科”也是乌克兰族的一个常见姓氏。

扎哈尔琴科毕业于顿涅茨克工业自动化技术学校,筹备举兵“造反”前,是一家矿场的电工组长。

在那段岁月里,顿涅茨克和卢甘茨克的民兵组织的主力,也多为当地的产业工人。

再后来,随着顿巴斯战争愈演愈烈,基辅政府强力去俄化,抹杀苏联一切,又有不少乌克兰军警相继投奔到了乌东民兵组织当中。

比如咱们熟悉的乌克兰阿尔法特种部队。

2014年颜色革命后,那些不满基辅当局的成员们,在指挥官亚历山大·谢尔盖维奇的带领下投奔到了顿涅茨克,广泛招募当地乌东居民,整合出来了一支规模不小的武装——东方营。

在众多民间武装中,“东方营”拥有着最强炮兵集群。而且,因为东方营一直高举反纳粹反法西斯的旗帜,并带着浓郁的“苏味”,还吸引了大量国际志愿者前来“打纳粹”。

非常著名的就是这位美国老兵——来自德克萨斯州的拉塞尔·本特利。

2014年夏天,本特利变卖家产只身前往顿巴斯地区,主动加入了“东方营”为乌东民兵组织出生入死的打仗,直至2024年突然失踪。不久后他的尸体被发现在了一处战争瓦砾当中。

关于本特利的死因,乌克兰方面指控是俄军对其进行了绑架和谋杀,但俄方坚决否认,至今也没有个明确说法。

好了,咱们还是回到“东方营”上来。

在那段岁月里,顿巴斯这片不算特别宽敞的土地上,曾一度盘踞着二三十个派系的武装。

其中亲俄且对苏联有感情的,除了“东方营”,比较有代表性的还有国际营、国际共运小组、“黎明营”等等,后三者主要活跃于卢甘茨克。他们的旗帜都带着镰刀锤子元素。

(这是国际共运小组徽标)

还有以原单位和职业工种为划分的武装组织,比如卢甘茨克的“内燃机营”。其成员主要就是内燃机车行业的产业工人。

(这是“内燃机营”的臂章)

再看顿涅茨克的一支战斗力相当厉害的民间武装——“矿工营”。

这些工人阶级民兵们精通机械和工程挖掘,是当地有名的“坦克能手”和“工事大王”。

(这是“矿工营”海报)

另外,这里还活跃着一些企图恢复沙俄荣光,带着东正教色彩的保皇派队伍,比如,“复兴营”、“俄罗斯东正教卫队”、“全球营”等等。

你看,这是“全球营”标志,整体画风跟前面那些镰刀锤子的标识区别巨大。他们认为俄罗斯是继承拜占庭“香火”的第三罗马,有义务复兴整个斯拉夫民族,特别的星空大海。

而他们的敌人,同样是五花八门,除了乌政府军和新纳粹武装“亚速营”,也有不少“海外军团”。比如,车臣流亡叛军组成的“杜达耶夫营”、各色波兰、罗马尼亚、格鲁吉亚人的右翼武装组织。

他们的共同特点是,都属于俄罗斯仇家,并受到了西方资助。

特别是车臣叛军武装和格鲁吉亚武装,他们打仗极为卖力,下手比乌军还要猛烈,展现出了极端的狠辣和决绝。

就这样,互相敌对的车臣人、乌克兰民族主义者、新纳粹、周边国家的仇俄分子、亲俄和反俄的哥萨克人、东正教皇俄势力和共产主义战士云集一堂....

有些队伍打着打着就没了,有些队伍则在战斗中不断壮大。

典型的就是咱们一直说的这个俄军第114旅的前身——东方营。

2014年“乌东大捷”,东方营一战成名。

2015年夏季,东方营完成了摩托化步兵团的转型整编,编入“顿涅茨克人民军”,获近卫叶纳基耶沃-多瑙河第11独立摩托化步兵团番号。

在长达八年的乌东战争中,“东方营”不仅装备日趋精良,还拥有着大量实战经验丰富的官兵。因此,在2022年10月乌东四州公投入俄后,俄军直接将其编入了俄罗斯联邦武装力量,番号变更为近卫第114独立摩托化步兵旅。

不变的,还是他们那个镰刀锤子的标志。

当然,这支队伍自2014年起就和乌军开干了。从顿涅茨克市城郊打到阿夫迪夫卡,再到库拉霍沃,直到逼近第聂伯河彼得罗夫斯克州,早就不是十几年前的那个班底了。

不变的是,这个作战单位几乎全由乌克兰人组成,被视为俄乌战场上最敢打敢拼、悍不畏死的俄军部队,并由此得名“野兽旅”。据传,114旅的战场伤亡率过半,但通过不断的轮换和补充,从未停歇。

很明显,支持他们作战的不是薪酬,而是多年来积攒下来的深重仇恨。

这个114旅的选择,恰恰验证了咱们的一句老话:“种瓜得瓜,种豆得豆,谁种下仇恨他自己遭殃!”

原创文章,未经授权,拒绝一切形式转载和改编!