战术图解,正三角与倒三角步兵,进攻队形效能差别巨大的秘密

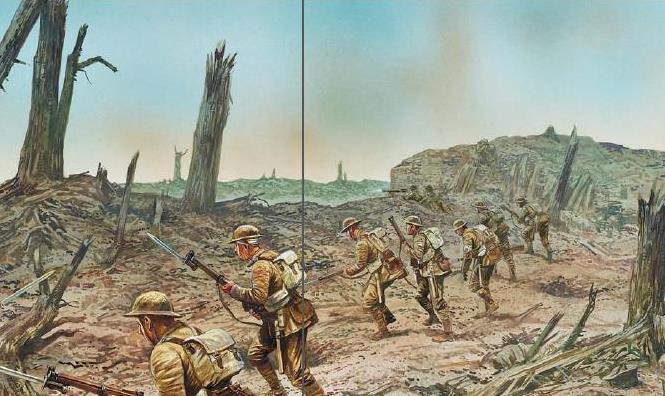

在第一次世界大战爆发前的数百年间,各国步兵的作战条令都规定,需用大部分兵力排成宽阔却单薄的线式进攻战斗队列。即便面临敌方猛烈火力,步兵仍要以恒定步伐、整齐队列向敌方防御阵地发起进攻。

当时,军队的战斗力主要源于滑膛枪、线膛枪以及小口径火炮,若想集中战斗力,就不得不集中兵力。这便促使大量人员与武器集中于狭窄地段,从而形成了密集队形。到了拿破仑战争后期,炮兵得到极大发展,军队采用线式队形发动进攻开始承受巨大伤亡。美国内战期间,因使用这种队形而遭受的伤亡极为惨重。

第一次世界大战时,进攻队形的两翼有所展开,采用两队在前全力冲向对方、一队在后提供支援的进攻阵型。德军开创了依托工事、在纵深区域实施灵活防御的新战术,致使英军伤亡数字攀升至顶点。为降低损失,各参战国纷纷创新各种作战方式,然而始终无法从根本上解决问题。英军在近乎绝境的情况下,将希望寄托于坦克。但由于当时缺乏步坦协同作战的经验,加之坦克自身存在机械缺陷,战役投入巨大代价,收获却十分有限。德军又发明了小群渗透的新战术。该战术要求派出众多小分队,充分利用地形,探寻敌方防线上的薄弱之处,绕过敌方抵抗部队,深入其后方区域。在里加战役中,德军运用此战术进攻俄军,收获了巨大成功。不过,在最后一次大规模进攻中,德军虽然借助这种战术击溃了英国第五集团军,最终却因后续力量不足而失败。

第二次世界大战期间,隆美尔创立了一种极为有效的进攻战术,即在进攻的冲击阶段,集中各类直接瞄准武器展开猛烈的火力压制,为冲击分队开辟前进道路。他的战术声名远扬,原因在于能够将所有火力集中于一个狭窄地段,营造出近乎绝对的火力优势。隆美尔极为依赖直接瞄准压制火力,而且几乎每次战斗都会把步兵连和机枪连混合编组使用。隆美尔把部队划分为三个基本部分,即一个压制分队、一个冲击分队以及一个扩张战果分队。冲击分队的规模相较于压制分队更小,而扩张战果部队的规模则是最大的。他甚至会用一整个机枪连为一个班的冲击行动开路。如此一来,冲击分队便能在距离敌人阵地很近的位置起身冲击,而不致遭受伤亡。打开突破口后,冲击分队向两翼扩展,扩大并巩固突破口;大部队则迅速通过突破口,突入敌方防御阵地纵深,扩大战果。这种进攻战斗队形与以往宽阔且单薄的线式进攻队形截然不同。

在现代战争中,涌现出诸多与隆美尔式战术类似的作战方法。比如在越南战争期间,越军对美军的火力基地、特遣部队营地以及环形防御阵地发动了数百次进攻。战斗中,他们也几乎总是将部队分为压制分队、冲击分队和扩张战果分队。战斗伊始,他们利用无后坐力炮、火箭筒和机枪火力,猛烈压制防御阵地上极为狭窄的地段。北越军队的武器发射阵地有时距离美军防御阵地甚至不足百码。在猛烈的压制火力掩护下,北越军队的小规模冲击分队破坏铁丝网,向能够控制突破口的地堡和工事发起冲击。打开突破口后,扩张战果分队迅速通过突破口,突入防御阵地纵深。

在突破各类预设阵地时,安排两个班进行火力支援、一个班发起冲击,比一个班进行火力支援、两个班冲击、一个班支援的方式要有效得多。这种队形不仅适用于轻步兵,同样适用于机械化部队和装甲部队。例如,当需要步兵清除某路障、夺取某一村庄或者占领某一暴露翼侧,以保障装甲部队完成主要任务时,机械化步兵可在坦克、本分队的步兵装甲车辆以及炮兵和迫击炮等各类直接和间接瞄准武器的火力支援下发起冲击。这些作战行动通常在猛烈的压制火力下展开,压制分队的兵力通常多于机动分队,所以扩张战果相对较为容易。1976年,美国陆军战斗发展实验司令部开展了一系列步兵模拟攻防试验。这些试验表明,“一前两后”(正三角)的进攻战斗队形是一种极为高效的战斗队形。“两前一后”(倒三角)的进攻战斗队形,对预设阵地的突破率仅为15%。而“一前两后”的进攻战斗队形,对预设阵地的突破率则能达到87%。效能差异十分显著。