为何要独立?曾“归属”中国的4个国家,独立后经济拉跨难以发展

【温馨提示】喜欢您就点个关注!感谢您的阅读!本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

中国,这片承载五千年文明的土地,曾以“天朝上国”之姿屹立于东方。

从秦汉的“大一统”到元代的横跨欧亚,从康乾盛世1300万平方公里的辽阔疆域 ,

到《尼布楚条约》确立的早期现代边界 ,历史的车轮碾过,留下的是辉煌与动荡交织的轨迹。

当时间步入19世纪,闭关锁国的清王朝在列强的炮火中轰然崩塌,一场前所未有的领土裂变随之展开——沙俄鲸吞东北外兴安岭,

英国蚕食西南边陲,法日染指南海与朝鲜 ,短短数十年间,340万平方公里领土脱离母体,化作星散于亚洲腹地的“独立孤岛”。

这些曾经的边疆属地,或被殖民者强行割裂,或因大国博弈被迫“自立”,其命运如同一面棱镜,折射出弱肉强食的国际秩序。

蒙古高原上,成吉思汗的后裔在苏联操控下宣告独立,却陷入地广人稀、资源难以开发的困局;

中亚草原上,哈萨克斯坦手握石油与矿产,却因产业结构单一沦为“能源附庸”;

越南历经千年藩属、百年殖民,独立后仍深陷战争泥潭与经济滞后;

而隐秘的图瓦共和国,更在俄国的地缘操弄下,从唐努乌梁海故土沦为西伯利亚的贫困飞地。

它们的困境,不仅是地缘政治的副产品,更是历史选择的镜鉴:当“独立”的旗帜升起,自由与繁荣的承诺是否如期而至?

当传统纽带断裂,曾经的文明共同体如何在新秩序中寻找定位?

从清帝国“多元一体”的边疆治理,到沙俄“以夷制夷”的领土蚕食 ,再到现代主权观念的碰撞,

这片土地上上演的,不仅是领土的得失,更是一个古老文明在全球化浪潮中的挣扎与觉醒。

今天,当我们回望这些“出走者”的轨迹,既是为铭记“落后挨打”的惨痛教训,亦是为探寻多元共生的可能——毕竟,历史的答案,永远藏在未来的选择中。

蒙古国——地广人稀的“资源诅咒”蒙古国,这个曾以成吉思汗铁骑征服欧亚大陆的草原帝国,如今却在“资源诅咒”的阴影下步履维艰。

其国土面积达156万平方公里,人口仅340万,每平方公里不足2人,堪称“地广人稀”的典型代表。

丰富的矿产资源和广袤的草原并未带来预期的繁荣,反而成为结构性矛盾的根源

资源禀赋与结构性陷阱

蒙古国已探明矿产资源价值超1.2万亿美元,铜、煤炭、稀土储量均居全球前列,矿业贡献了90%的出口收入和30%的GDP。

但这种单一的经济模式使其深陷“资源诅咒”:

外资主导的畸形开发:矿业利润的70%被加拿大、澳大利亚等外资企业攫取,本土仅能通过税收和低端劳务分得残羹。

例如,奥尤陶勒盖铜金矿由力拓集团控股,蒙古国政府仅占34%股份,且开采技术完全依赖外资

国际市场的脆弱性:2022年国际铜价下跌20%,直接导致蒙古国GDP缩水4.5%;2023年煤炭出口因中蒙铁路运力不足损失超10亿美元

生态代价沉重:矿产开发导致72%的国土面临荒漠化,乌兰巴托冬季PM2.5浓度超世卫标准27倍,成为全球污染最严重的首都

地缘博弈与政策短视

蒙古国的外交选择进一步加剧了经济困境:

“第三邻国”战略的破产:2010年代,蒙古国试图拉拢美日韩以平衡中俄,暂停中资项目、限制稀土对华出口,却因缺乏出海口和运输能力,西方市场难以替代中国。

2016年外资撤离引发货币贬值40%,外债飙升至300亿美元(占GDP的150%),人均负债近1万美元

对华矛盾依赖:2023年中蒙贸易额占其外贸总额的65%,但蒙古国仍对中资设限。

例如,塔本陶勒盖煤矿开发因政治干预多次搁浅,错失每年50亿美元的潜在收益

人口外流与城市病:首都乌兰巴托聚集了全国50%的人口,但基础设施落后,30%的居民住在无供暖的“蒙古包贫民窟”。

青年失业率高达15.6%,每年约5万人赴中俄务工,本土劳动力空心化

贫富分化与债务危机:10%的精英阶层掌握80%的财富,而贫困率仍达28%。

2024年政府外汇储备仅54亿美元,被迫以矿产开采权抵债,甚至出现“卖羊救国”的荒诞场景

蒙古国的困境印证了“资源禀赋≠发展优势”的铁律。

其核心问题在于:缺乏自主产业政策、过度依赖外部市场、治理能力滞后于资源开发需求。

若不能打破“矿产依赖—外资控制—环境退化—社会分裂”的恶性循环,蒙古国或将沦为地缘博弈中永恒的“缓冲地带

哈萨克斯坦——能源大国的“单一陷阱”哈萨克斯坦,这个坐拥全球第15大石油储量和4万亿立方米天然气的国家,却深陷“资源诅咒”的泥潭。

尽管其能源产值占GDP的30%和出口收入的70%,但经济结构的单一化、地缘博弈的牵制以及治理能力的滞后,使其成为“能源富国”与“发展穷国”的矛盾体。

哈萨克斯坦的能源经济高度绑定于国际市场波动。

2022年国际油价下跌导致其GDP增速从5.6%骤降至1.5%,外汇储备缩水30%。

石油出口的80%依赖俄罗斯的里海管道,而俄方通过过境费调控、运力限制等手段施加政治压力,例如2022年以“维修”为由暂停管道30天,造成每日1.5亿美元损失。

尽管中哈原油管道年运量达2000万吨,但仅占出口总量的15%,难以平衡对欧洲市场的依赖。

更深层的矛盾在于能源开发模式。

外资企业(如雪佛龙、埃克森美孚)掌控卡沙甘等核心油田,攫取利润的70%,而哈国仅通过税收和低端劳务分得残羹。

这种“外资主导、本土失语”的模式,使得能源财富难以转化为内生动力。

哈萨克斯坦政府早在2014年提出“光明之路”经济计划,近年更推出《2050年战略》和《绿色经济转型计划》,试图通过新能源、制造业实现多元化。

然而现实阻力重重:

能源转型步履维艰:尽管计划到2030年将可再生能源占比提升至15%,但截至2024年,化石能源仍占发电量的81%,燃煤电厂贡献54.7%的一次能源消费。

中国企业虽助力建成扎纳塔斯风电(100MW)、卡普恰盖光伏(100MW)等项目,但总装机容量仅1000MW,不足全国需求的5%。

制造业“虚胖”与外资依赖:2025年计划投产的阿斯塔纳汽车制造厂(年产9万辆)和起亚工厂(年产7万辆),核心零部件仍依赖进口,本土化率不足50%。

中企如江淮、宇通虽参与电动车生产线建设,但技术转让有限,哈国制造业仍停留在组装阶段。

地缘博弈:夹缝中的“平衡术”

哈萨克斯坦的能源战略深陷大国角力:

俄罗斯的能源霸权:俄通过控制里海管道联盟(CPC)和天然气过境权,将哈国能源出口纳入地缘战略工具。

例如,2022年俄以“反制裁”为由限制哈国石油对欧出口,迫使其接受卢布结算协议。

中美资本的渗透与竞争:美资占哈国油气领域外资的40%,而中国通过“一带一路”布局新能源基建,如中哈连云港物流基地、霍尔果斯无水港等项目,试图打通中亚—中国能源走廊。

这种“双头依赖”导致政策摇摆,例如2023年中哈原油管道扩建因美俄施压多次搁置。

能源经济的单一化加剧了社会分化与环境危机:

区域失衡与贫富撕裂:西部产油区(如阿特劳州)人均GDP是南部农业区的3倍,2022年阿拉木图因天然气涨价爆发骚乱,暴露底层民生困境。

环境灾难与健康危机:里海油田开发导致生态退化,阿特劳州癌症发病率较全国高47%;燃煤电厂排放使阿拉木图PM2.5浓度超世卫标准11倍。

劳动力空心化:青年失业率超10%,每年30万人赴俄务工,本土制造业因技术工人流失陷入“低端锁定”。

哈萨克斯坦的困境揭示了一个悖论:资源禀赋本应是发展的跳板,却因治理失效沦为“诅咒”。

其出路不在于否定能源产业,而在于通过技术升级、制度革新和区域协作,将“黑金红利”转化为多元经济的基石。

若不能打破“外资掠夺—寡头分利—社会撕裂”的闭环,哈萨克斯坦或将长期困于“富饶的贫困”。

越南与图瓦共和国——地缘夹缝中的挣扎在地缘政治的棋盘上,越南与图瓦共和国虽相隔万里,却共享着相似的命运:两者均曾是中国版图的一部分,独立后却因历史包袱、大国博弈和内部治理问题,深陷发展的结构性困境。

它们的挣扎,既是主权国家成长的阵痛,也是全球化时代小国生存策略的缩影。

越南:战争遗产与“革新开放”的双重枷锁

越南的独立史堪称一部血与火的史诗。

自公元前111年汉武帝设交趾郡起,越南历经千年“北属时期”,直至公元968年独立。

但真正塑造现代越南的,是20世纪的抗法、抗美战争与1979年中越边境冲突。

这些战争不仅摧毁了经济基础,更埋下了深刻的身份认同矛盾 。

战争创伤与经济转型的悖论 越南统一后推行计划经济,但长期战争导致基础设施瘫痪、劳动力短缺、技术断层。

1986年“革新开放”政策仿效中国模式,引入市场机制,但成效受限于三点:

产业低端锁定:外资集中于服装、电子组装等劳动密集型产业,本土企业缺乏核心技术。

2023年越南制造业增加值仅占GDP的25%,远低于中国的28.8% 。

南北经济撕裂:南部湄公河三角洲依托外资成为经济引擎,北部红河平原仍依赖农业,贫富差距达6.3倍,引发社会动荡 。

地缘站队风险:越南试图在美中之间“骑墙”,2023年对美出口占比23%,但对华原材料依赖度超60%,供应链自主性脆弱 。

对华关系的矛盾性 越南对中国的态度呈现“经济依赖”与“安全恐惧”的双重性:

市场依存:中国连续19年为越南最大贸易伙伴,2023年双边贸易额2340亿美元,占越南外贸总额的22% 。

主权争端:南海油气田开发争议持续发酵,越南通过引入印度、俄罗斯企业稀释中国影响力,但勘探技术仍依赖中方。

文化纽带:儒家传统与汉字遗产(“汉越词”占越南语词汇60%)成为民间亲近感的基础,但官方刻意淡化历史关联以强化民族主义 。

数字化突围的尝试 越南政府于2021年推出《无现金支付发展提案》,目标2025年无现金支付占GDP的25倍、电商支付率达50%。

此举旨在绕过传统金融短板,但数字基建滞后(农村网络覆盖率仅58%)和支付习惯固化(现金交易仍占75%)成为瓶颈 。

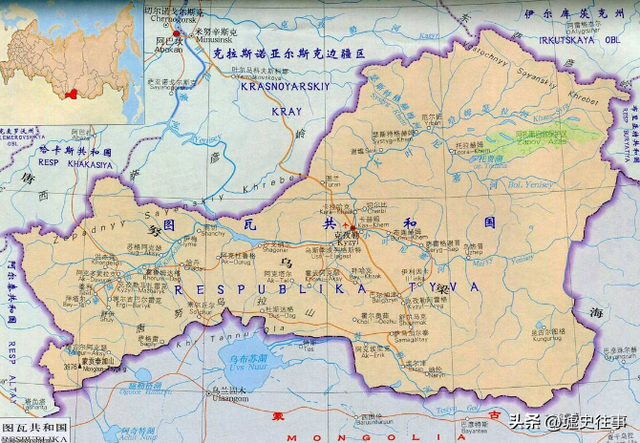

图瓦共和国:被遗忘的“亚洲心脏”图瓦共和国(原唐努乌梁海)的困境更具悲剧色彩——这片17万平方公里的土地,自1944年并入苏联后,始终是地缘博弈的牺牲品。

如今作为俄罗斯联邦的“贫困飞地”,其生存逻辑充满悖论。

资源诅咒与地理囚徒 图瓦森林覆盖率超60%,煤炭储量190亿吨,铀矿占俄联邦储量的40%,但开发受限于两大死结:

交通隔绝:全国仅两条公路连通外界,铁路为零。

2023年煤炭运输成本占出口价格的47%,导致资源“富饶的贫困” 。

能源依附:图瓦电力依赖俄罗斯西伯利亚电网,冬季断电频发,本土油气开采技术落后,连供暖用煤都需进口 。

文化胎记与身份撕裂 尽管政治归属俄罗斯,图瓦的文化基因仍镌刻着中国印记:

语言与习俗:图瓦语中30%词汇源于汉语,春节、中秋等节日保留中原传统,萨满教与藏传佛教融合的宗教形态与内蒙古相似 。

经济纽带:图瓦商人活跃于中蒙边境贸易,畜产品出口依赖中国市场,但俄联邦关税壁垒迫使交易转入地下,滋生腐败 。

地缘求生:从中俄“夹缝”到“走廊”幻想 2023年图瓦总统请求中国援建M12高速公路延伸线,试图接入“中蒙俄经济走廊”。

这一计划暴露其生存逻辑:

俄罗斯的冷漠:俄乌冲突消耗莫斯科90%的财政资源,图瓦基建优先级垫底,2024年联邦拨款仅占需求的12% 。

中国的权衡:中方对援建持审慎态度,既顾虑俄罗斯敏感度,又担忧图瓦偿债能力(外债占GDP的180%)。

结语:历史上脱离中国版图的国家,如同一面棱镜,折射出国家发展路径选择的复杂性。

蒙古国、越南、哈萨克斯坦、图瓦共和国等国的困境,既是对“独立即繁荣”幻想的祛魅,也为后发国家提供了深刻的镜鉴。

资源诅咒与治理失效的恶性循环 蒙古国坐拥1.2万亿美元矿产资源却深陷外债危机,

哈萨克斯坦依赖油气出口却因国际价格波动陷入衰退,揭示了一个残酷现实:资源禀赋若缺乏自主开发能力和产业升级战略,反而会成为发展的枷锁。

这种“资源诅咒”的本质是治理能力的缺失——腐败、政策短视和外资主导的掠夺性开发模式,使得财富无法转化为内生动力。

地缘依附的双刃剑效应 越南试图在中美之间“骑墙”却导致产业链断裂,图瓦共和国脱离中国后沦为俄罗斯的贫困飞地,印证了小国在大国博弈中的脆弱性。

蒙古国“第三邻国”战略的破产(外债占GDP的150%)更是警示:脱离地缘现实的外交投机,往往加剧而非缓解依附困境 。

历史纽带的断裂代价 越南对中华文化的矛盾态度(依赖60%汉越词却刻意淡化历史关联)、图瓦共和国保留中原节日传统却被迫切断经济纽带,凸显文化认同与经济发展的深层关联。

当国家割裂历史血脉时,往往需要支付更高的现代化成本 。

区域经济共同体的必然选择 蒙古国对华贸易占比达65%、越南60%原材料依赖中国进口的现实,印证了地缘经济的内在黏性。

未来的发展路径,不在于否定历史关联,而需重构合作框架——如中蒙俄经济走廊的跨境铁路网、中国-中亚天然气管道,正将传统地缘劣势转化为互联互通优势

文明对话取代零和博弈 越南湄公河三角洲与珠三角的产业链联动、图瓦共和国地下矿产与中国技术的潜在互补,

提示了一种新范式:基于文化亲缘性和经济互补性的“文明共生”,比对抗性独立更具可持续性。

正如全球能源互联网发展合作组织(GEIDCO)所倡导的,通过电网互联实现“电力共同体”,或是小国突破发展瓶颈的关键

历史早已证明,孤立主义的“独立”神话终将破灭,而真正的自主性,恰恰建立在深度参与全球价值链、善用文明纽带的基础之上。

对于曾属于中国版图的国家而言,与其沉溺于“独立即自由”的执念,不如重新审视地缘经济的内在逻辑——在“一带一路”的框架下,以平等合作替代对抗依附,或许才是破解发展魔咒的终极答案。

毕竟,当蒙古国的矿车驶向天津港、越南的电子元件接入粤港澳大湾区产业链时,历史的裂痕正在被新的共生网络悄然弥合。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。