深圳殉情事件:当爱情变成执念,社会该如何接住破碎的心?

我要结束的不是生命,而是痛苦”——遗书曝光引全网泪崩,心理学专家:警惕病理性哀伤

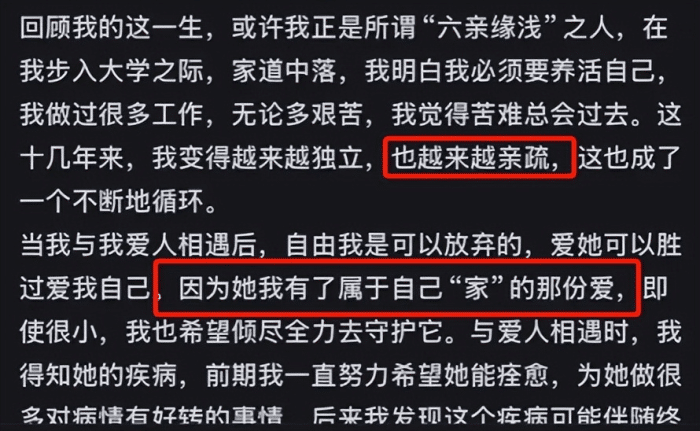

事件回顾:生死相隔四月,他用余生赴一场未竟之约2025年4月11日,深圳33岁的谢家振在社交平台发布绝笔信后离世。信中写道:“当你们看到这番话时,我已选择离去。”四个月前,他的妻子小涵因双相情感障碍去世,年仅26岁。两人原计划在2025年补拍婚纱照、举办婚礼,却因这场意外戛然而止。

妻子离世后,谢家振的生活彻底崩塌。他带着小涵的遗照完成两人约定的泰国之旅,在曼谷夜市、明星演出现场留下“合影”;每日为亡妻摆碗筷、点她最爱的螺蛳粉外卖;甚至深夜酗酒,只为短暂逃离思念的煎熬。他的社交账号成了“绝望日记”,字字泣血:“没有你的世界,一切都不再有意义。”

深情背后:遗物、遗愿与一场未完成的告别遗物:连牙刷都不舍得丢的执念

谢家振离世前,将妻子的遗物整理进一个巨大的行李箱:衣物、照片、化妆品(瓶口裹着保鲜膜),甚至一把用过的牙刷。岳母徐女士含泪回忆:“他连一包纸巾都会为小涵提前备好,如今却连她的梳子都成了珍宝。”

在未公开的遗书中,谢家振恳求与妻子合葬,并留下两枚生肖戒指(一虎一羊),象征两人的爱情。他曾带着戒指赴泰国完成“遗愿”,在遗书中写道:“请把它们放进棺材,我要带下去见她。”

网友泪目:现实版梁祝,物欲时代的清流

部分网友被这段“生死相随”的故事打动,称其为“小说都不敢写的爱情”。有人感慨:“快餐时代,还有人愿为爱放弃一切。”

质疑声:执念之下的生命重量

亦有批评指出,谢家振的选择忽视了父母的悲痛。网友质问:“父母养他33年,却抵不过一场爱情?”心理学专家廖峥娈分析,谢家振自幼“六亲缘浅”,妻子是他唯一的情感支点,失去后精神世界彻底崩塌。

未完成的哀伤:从崩溃到极端

浙江省人民医院心理科专家指出,谢家振的行为符合“延长哀伤障碍”:持续沉溺于逝者遗物、回避现实,最终演变为病理性哀伤。数据显示,中国每年约7.8万丧偶者因未获心理干预走向极端。

社会反思:我们是否只会感动,不会行动?

事件暴露了丧亲群体心理支持的薄弱。谢家振的弟弟透露,家人曾劝他“早点走出来”,却未意识到其心理危机。专家呼吁建立社区级支持网络,并加强公众对“哀伤疗愈”的认知。

岳母含泪发声:“劝过,但解不开他的心结”小涵的母亲徐女士承受着“丧女又失婿”的双重打击。她曾劝谢家振“重新开始”,但他始终抗拒:“我短时间内不会找的。”徐女士痛心道:“他表面努力生活,内心早已千疮百孔。”

结语:深情的另一面,应是生命的敬畏

谢家振的故事是一面镜子:我们钦佩深情的壮烈,却更应痛惜生命的消逝。真正的爱,或许不是追随逝者而去,而是带着对方的痕迹继续前行,愿生者学会告别,愿社会筑起心的防线。

若爱已成绝唱,你会选择背负思念前行,还是追随而去?