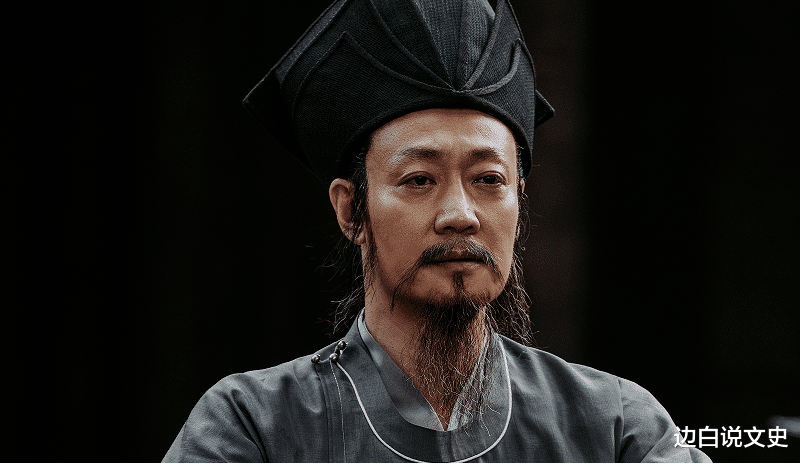

王阳明多次向朝廷提出辞职,朝廷:不批,让他去剿匪,结果如何?

王阳明一生都在寻求“理”,强调知行合一,是明代著名的哲学家,和孔子、孟子、朱熹并称为“儒学四大家”。

他的生平充满了传奇色彩,从不会说话的痴儿到出口成章的神童,从获罪流放的人生低谷到领悟人生真谛的一代名家,从手无缚鸡之力的书生到指挥千军的将军,他的每一步都走得出乎意料,令人啧啧称奇。

人生是一场修行,无论是在名利双收的人生巅峰,还是在一无所有的命运低谷,人总会陷入各种各样的迷茫中,从而忘记了内心深处的想法,想要回归本真,不妨读读王阳明。

王阳明出生于一个世代耕读的家庭,虽然算不上大富大贵,但也比寻常百姓要富裕很多,他的祖父一直盼望能有一个男孩来振兴家族,王阳明也因此成为全家人的希望。

他出生后不久,祖父就天天抱着他读书写字,想让他从小感受诗书熏陶。

这个带着巨大希望出生的孩子,却在三岁的时候给全家人泼了一盆冷水,其他同龄的孩子都已经能说很多话,然而王阳明却连爹妈都不会喊,整日瞪着水汪汪的大眼睛,无论大家怎么逗弄,都不肯开口。

转眼间到了五岁,家人想尽各种办法始终无法让他说话,就在心灰意冷之际,一位老和尚告诉他们:孩子不会说话,是名字没取好。

祖父当即拍板给孙儿改名为“守仁”,儒家提倡“仁者爱人”,“守仁”的意思就是守住仁爱之心,也许正是这次改名,让王阳明和儒学结下了不解之缘。

改名后的王阳明像换了个人,很快就开始说话,而且口齿伶俐、出口成章,周围人都啧啧称奇,称赞他是神童。家人也非常欢喜,把他送到私塾里学习。

王阳明头脑聪明,对书上的知识有很深的见地,在课堂上和先生对答如流,成为学生中的佼佼者。

王阳明喜欢思考,总是亲身去验证书上的理论和学说,比如他读到朱熹的“格物致知”,既然圣人认为获得知识的方法是接触事物,那自己按照这个方法做是不是也能成为圣人?

说干就干,他和同学找了片竹林,一动不动地都盯着竹子看,想要从中探索真理。

斗转星移,昼夜更替,他们看得两眼发酸、头脑发昏,同学坚持不住晕了过去,最后被家人抬走,王阳明则继续“格物”。

如此过了七天,王阳明感到浑身麻木,视线也越来越模糊,不知怎么的竟然睡了过去,等再次醒来人已经回到家中,家人说他发了高烧,险些丢掉小命。

经过这件事,王阳明感叹果然圣人也不是那么好当的,他决定换个方向努力,没多久开始沉迷于修仙问道。

他找来很多道家书籍,没日没夜的阅读,偶有心得体会就立即翻找纸笔记录下来,外出时也十分关注附近的道观,只要看到道士,就会拉着人家说个不停。

王阳明对修道痴迷到什么程度呢?

成亲当天拜过堂他就没了人影,只留下新娘独守空房,全家人出动在城里找了个遍,最后发现他在城外道观里呼呼大睡,原来他觉得婚礼很无聊,偷偷溜出来,漫无目的地游荡到道观里,和老道士彻夜论道,天亮的时候才睡着。

人生就像一张巨大的渔网,无数的线纵横交错,没有人知道哪条线才是自己该走的路,于是有的人不问前世今生,埋头就走,也有人横冲直撞、逐一尝试。

而王阳明属于后者,他一生都在上下求索,希望能寻找到适合自己的“道”和“理”。

从低谷到高峰,领悟人生真谛王阳明的父亲是金科状元,他希望儿子将来也能考功名,一门两状元,那是何等的荣耀。

可惜理想是美好的、现实是骨感的,王阳明考中举人后,科考之路便止步不前,屡次考试、屡次落榜。

放榜的时候,其他落榜生羞愧难当,王阳明却泰然自若、不以为耻,他说:“真正的耻辱不是落榜,而是把落榜当成耻辱。”

经过多次努力,王阳明终于在1500年走上仕途,他心思纯良,和勾心斗角的官场格格不入,工作中常常碰壁,苦闷无处诉说,只能通过悟道排解郁结。

他整日埋头苦读,茶不思、饭不想、觉不睡,几近疯魔,最后一病不起。

这时候王阳明意识到他不能再这样下去了,于是向朝廷上疏请求回乡治病。他回到老家余姚,找了个山洞修行,他在洞中问佛求道,不知洞外日月几何,直到豁然开朗,方才起身走出山洞,这个山洞后来也被称为“阳明洞”。

此后,王阳明再度入仕,除了完成朝廷分配的任务,他一有空闲就讲学布道。因为他的思想很深刻,很快吸引了一大批文人来听课,他的名气越来越大。

同时他的胆子也越来越大,或者说,他的胆子一向很大。

他竟然公然质疑朱熹,险些引起公愤,好在有一大批追随者为他护航,才没有惹出大乱子。

当时的明朝太监横行、祸乱朝纲,王阳明大胆写下万言书,请求皇帝肃清奸佞、整顿朝纲,这下可惹恼了朝中的奸人,找了个由头将他抓进大牢,打得血肉模糊,然后又把他贬到偏远的西南地区。

西南苦寒,沿途三千里,强盗、流寇不绝,能活着走到流放地已是万幸。而流放之地更是荒无人烟,哪天死了都没人知道。跟他一起过来的人死的死、逃的逃,最后只剩他一个人。

王阳明随遇而安,茅屋破了,他就亲自去补,补不好,就住到山洞去,他还给山洞取了个名字叫阳明小洞天。没有吃的,他就开垦荒地,春种秋收,别有一番乐趣。

劳作之余,继续思考人生、讲学布道,又收获了一众忠诚的追随者。

当然,流放生涯也并非所有事情都能和解,最让王阳明痛苦的是离家那么远、书信难通,至亲亡故都不能亲自去送行,只能独自悲痛彻夜难眠,有时他也会质疑自己的坚持是否有意义,也会对未来生出迷茫,但好在最后都坚持下来。

往往大悲大喜之后方能大彻大悟,慢慢地王阳明的心路越来越宽广,他认为“知者行之始,行者知之成。”

知行合一才是万物至理,这套理论后来逐渐演化成王阳明的著名学说“心学”。

从书生到将军,抬棺征讨叛军三年后,流放期满,王阳明被任命为庐陵县令,即刻走马上任,此时他已经年近不惑,是真正的不惑,对万事万物都有着超脱表面的认识。

庐陵县出了名的贫困混乱,王阳明到来后宵衣旰食,经常彻夜处理政务,最终让这个贫瘠的地方焕发新的生机。因政绩突出,他又被调往京城任职,临行前父老乡亲都来送行,场面十分感人。

在官场浸淫多年,王阳明觉得身心疲惫,想要回归田园,便以旧疾未愈为由向朝廷提出辞职,可他接连上疏四五道辞呈,要么被驳回要么石沉大海,朝廷铁了心不放人,非但不放人,还安排他一介文人前去剿匪。

赣南地区流寇肆虐,朝廷几次出兵围剿都无功而返,是个出了名的难题,王阳明被赶鸭子上架,只能抱病上任。

书生剿匪,一度成为奇谈,旁人都等着看他的笑话,不料他竟然圆满完成任务,火速荡平流寇,解了赣南地区的危急。

王阳明一战成名,朝廷见他能带兵,很快又安排他去平定宁王造反。

值得一提的是,当时唐伯虎正在宁王麾下当谋士,他和王阳明曾参加同一届的科考,唐伯虎志得意满、名列前茅,王阳明却考场失利、名落孙山。

如今风水轮流转,一人成了叛贼属下,一个做了正义之师,时也?命也?运也?

1528年,五十七岁的王阳明再次出征,这次是带兵前往广西,他自知身体每况愈下,命令手下抬棺随行,免得哪天突然亡故没有棺材收殓。在他的带领下,这次征讨十分顺利,很快班师回京。

回去的路上,一天,王阳明忽然跟弟子说:“吾去矣”,说完闭上眼,弟子急切地晃他的身体,才发现他已经去了。他曾说:“此心光明,亦复何言?”这样豁达的心胸属实令人钦佩。

王阳明一生都在追求人生至理,他认为圣人之心应该如同明镜,心镜不明,沾满尘埃,就会看不清人生,人就会活得浑浑噩噩。

人生难免起起落落,心盲之人沉溺于过往无法自拔,面对纵横交错的岔路口不知该何去何从,心明之人却能宠辱不惊、触底反弹,这也是为什么世人需要接受教化、需要明理,免得被事务的表象蒙蔽。读懂王阳明,也就读懂了人生。