二战中,灭亡英国前,德国为何急于进攻苏联?

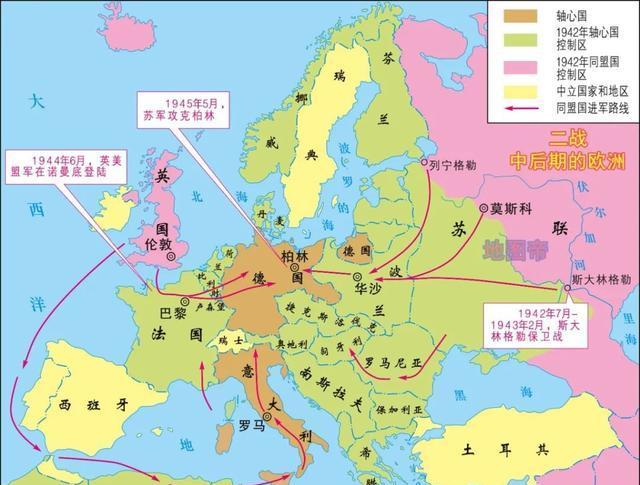

1941年6月22日,德国发动了针对苏联的大规模军事行动,数百万德军在漫长的苏德边界线上向苏军发起突袭。回顾这段历史,人们常常不解:为何德国在尚未击败英国的情况下,又选择与苏联为敌?

有观点认为,苏联曾制定过一项名为"大雷雨"的军事方案。按照这种说法,即使德国不主动发动进攻,苏联也准备在短期内对德国采取军事行动。然而,关于这一计划是否真实存在,至今仍缺乏确凿证据支持,其真实性尚存争议。

纵观欧洲的发展历程,探讨海上与陆地强国的起落时,有一个概念无法回避,那就是所谓的“大国困境”。

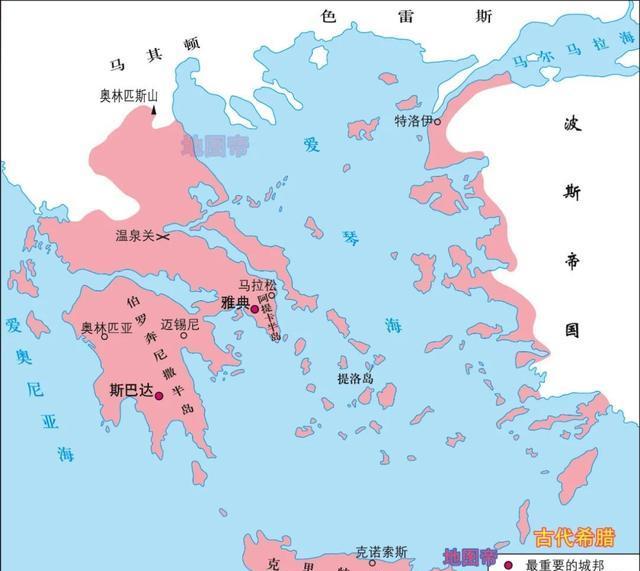

在古希腊的古典时代,雅典逐渐强盛,与斯巴达之间发生了著名的伯罗奔尼撒战争。这场冲突的根源并非深仇大恨,而是源于两国势力的此消彼长。著名史学家修昔底德分析道:“当一个新兴强国崛起时,它不可避免地会与原有强国发生对抗,以确定谁才是真正的霸主。”这一现象后来被称为“修昔底德陷阱”,也被称作“大国竞争定律”。

纵观近现代国际格局,"强国困境"这一现象屡见不鲜。历史上,多个曾经称霸一时的国家都遭遇过类似的挑战。当一个国家发展到特定阶段,往往会面临一系列复杂的内部和外部问题,这些问题最终可能导致其国际地位的下滑。无论是经济结构失衡、军事扩张过度,还是外交政策失误,这些因素都可能使一个国家陷入发展困境。这种状况不仅影响了当事国自身的发展轨迹,也对全球格局产生了深远影响。通过对这些历史案例的分析,我们可以更好地理解国际关系演变的规律,为当代国家的发展提供有益借鉴。

从1585年到1604年,英国和西班牙之间展开了一场激烈的海上冲突。这场战争标志着英国开始挑战西班牙的海上统治地位,并最终逐步取代西班牙,成为全球海洋的霸主,奠定了其"日不落帝国"的基础。

1775年至1783年间,北美十三个殖民地与英国展开了一场决定性的冲突,这场战争被称为美国独立战争。经过八年的激烈对抗,殖民地军队最终战胜了英国,成功获得了独立,为美利坚合众国的建立奠定了基础。这场战争不仅改变了北美大陆的政治格局,也标志着现代民主国家诞生的一个重要时刻。

在1853年至1856年间,英国和法国联手与长期对立的土耳其结盟,共同对抗日益强大的沙俄帝国。这场被称为克里米亚战争的冲突,最终以俄国的失败告终。

1898年,美国和西班牙打了一场仗,主要在北美和西太平洋地区。这场冲突结束后,美国拿下了菲律宾、关岛和波多黎各这些地方。

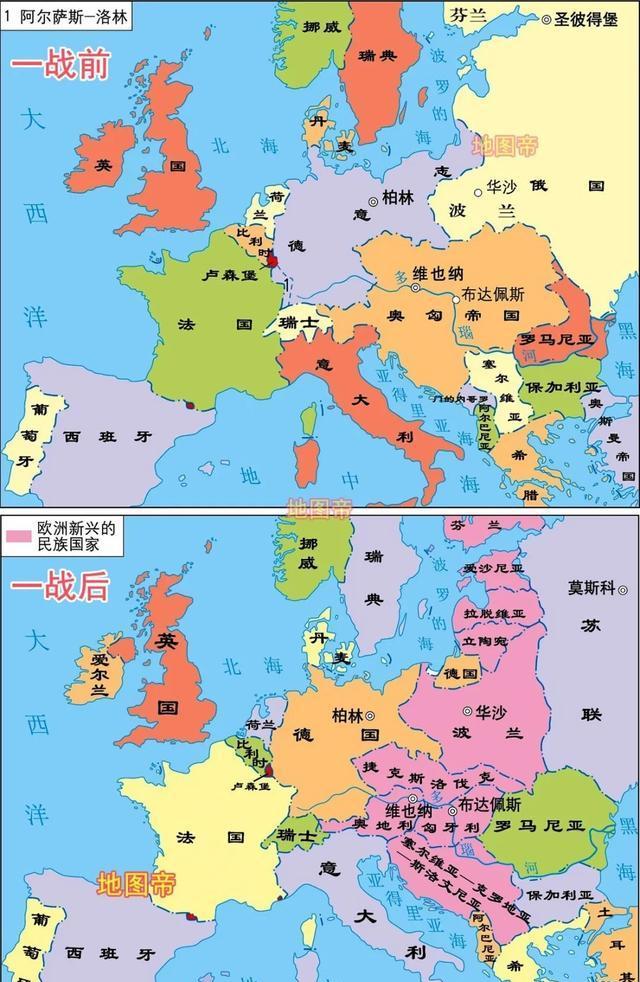

1914年至1918年,全球爆发了第一次世界大战。德国和奥匈帝国等新兴强国,对殖民地的资源分配感到不公平,于是发动了这场战争。战争结束后,德国失去了所有的海外殖民地,奥匈帝国也分裂了。英国和法国等老牌强国保持了他们的地位,而美国则利用这个机会迅速崛起。

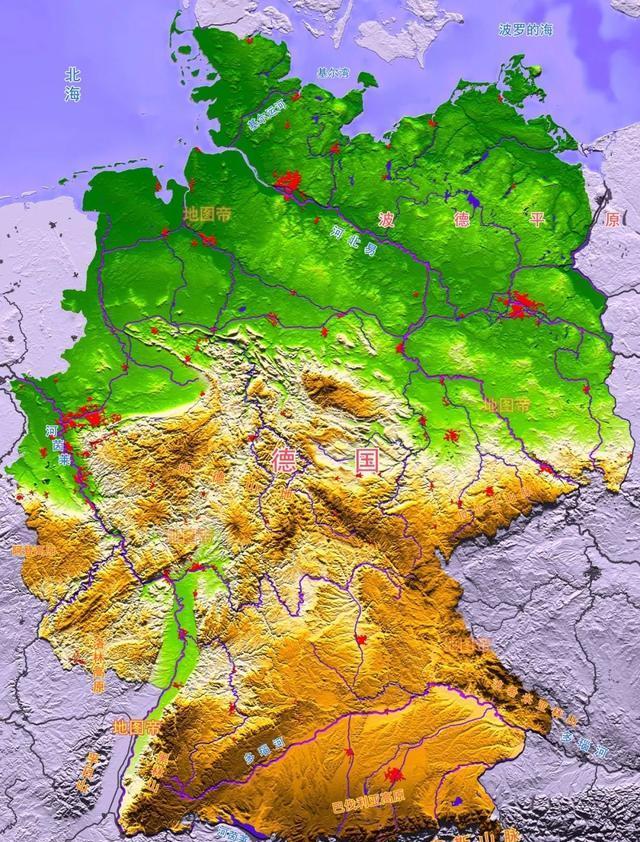

第一次世界大战结束后,德国在《凡尔赛和约》中遭受了严厉的领土割让。波兰边界向西扩展了数十公里,占据了但泽走廊,导致德国的东普鲁士成为被隔离的飞地。法国收回了阿尔萨斯和洛林,并在德国境内设立了莱茵兰非军事区,作为安全屏障。丹麦从日德兰半岛获得了北石勒苏益格地区,而立陶宛则控制了东普鲁士的梅梅尔。比利时获得了欧本和马尔梅迪,而捷克斯洛伐克则接管了东上西里西亚。这些领土调整严重削弱了德国的地理和政治地位。

列强对德国的分割引发了强烈不满,这种情绪在德国国内持续发酵。经过二十年的积蓄力量,德国再次崛起,并最终引发了第二次世界大战。

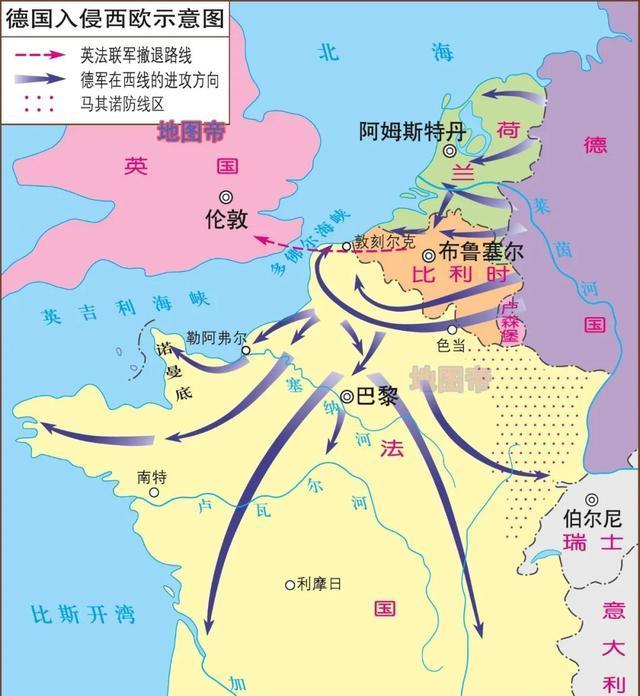

在德国以闪电战迅速击败英法联军后,英国被迫退守本土,希特勒再次面临所谓的“大国困境”。此时,苏联的陆上力量对德国构成了最严重的潜在威胁。为了避免苏联实力进一步增强,希特勒决定先发制人,消除东线的隐患,由此启动了“巴巴罗萨计划”。

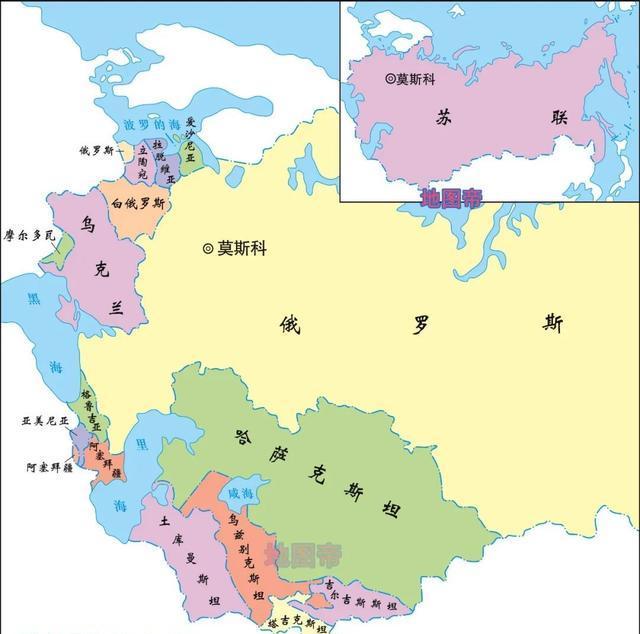

二战结束后,全球格局并未摆脱大国争霸的困境。尽管苏联和美国联手击败了德国,但战争的硝烟还未散尽,两国就迅速陷入了冷战状态。苏联和美国之间真的有深仇大恨吗?其实并非如此。美国在一战时期才逐渐在欧洲崭露头角,作为新兴力量,它与沙俄、苏俄乃至苏联的关系更多是合作而非对抗。

随着苏联的崩溃,美国将注意力转向了日本。数万名美军驻扎在日本,海空军基地遍布各地,日本的军事和国防完全受制于美国,在国际事务中对美国几乎唯命是从。然而,日本的经济实力令人瞩目,其土地总市值曾一度是美国四倍,仅东京的房地产价值就与整个美国相当。在福布斯富豪榜上,前四名全被日本房地产巨头占据。

在短短十多年间,美国通过一系列关键协议对日本施加压力,包括日元美元协议、广场协议和日美构造协议。到了1995年,美国的经济规模已经达到7.64万亿美元,而日本则为5.45万亿美元。时间快进到2021年,美国的经济总量飙升至22.94万亿美元,相比之下,日本的经济总量仅为5.1万亿美元。

分析二战前后几个强国的崛起过程,我们可以看出当时德国对局势的判断。德国人坚信与苏联在欧洲大陆的冲突不可避免,他们寄希望于通过闪电战战术,在苏联尚未充分准备的情况下快速取得胜利。这种战略意图体现了德国对战争形势的预判和应对策略。