他早年担任过军委书记,因反对王明,遭到苏联内务部错杀

出于安全考虑,中共在上海的核心领导层采取了分散撤离策略。王明前往苏联首都莫斯科寻求庇护,而周恩来、聂荣臻等领导人则转移到中央苏区。这一部署成功避开了敌人的追捕,使其行动落空。

上海作为我党长期经营的关键区域,自然不能轻易撤离。为了确保工作的延续性,需要选派一位新面孔但经验丰富,同时与共产国际保持紧密联系的人选前往接管。这种安排在早期尤为重要,能够有效平衡各方利益,维护组织稳定。

当时符合条件的人选只有两个,其中之一是张国焘。然而,张国焘已经前往鄂豫皖苏区,而且他为人处世较为圆滑,面对如此严峻的局势,他肯定不会接受这个任命。

另一位关键人物是武怀让,作为我党早期的核心成员,他接到指示后毫不迟疑,迅速与杨靖宇、赵尚志等战友道别,从哈尔滨直接赶赴上海执行任务。

为了避开敌人的追捕,他不断变换身份,先后使用了武和景、武湖景、罗玉堂、吴克敬、吴化之、吴福敬、吴福晋、林大生等十多个假名,同时频繁更换居住地点。在他的不懈努力下,上海的党组织得以维持正常运转。

武怀让在上海工作时,曾担任过两个重要职务:临时中央军事部部长和上海中央局军委书记。实际上,临时中央军事部的职责与军委相当,这一点在现今中国人民革命军事博物馆展示的"中央军事领导机构沿革(1927-1936年)"中得到了明确记载。因此,武怀让作为军委主席级别的高级干部,在当时的军事领导体系中占据重要地位。

他主要承担敌占区的军事运输任务,同时致力于构建抗日联合阵线,并深入国民党内部进行渗透。此外,他还成功打通了与苏区的通讯渠道,持续向苏区输送重要情报和物资补给,为革命事业作出了突出贡献。

这位杰出人物在1936年突然在莫斯科失去踪迹,中央经过数十年的调查才得知他的最终命运。直到他离世21年后,毛主席亲自签署文件,正式追认他为烈士。

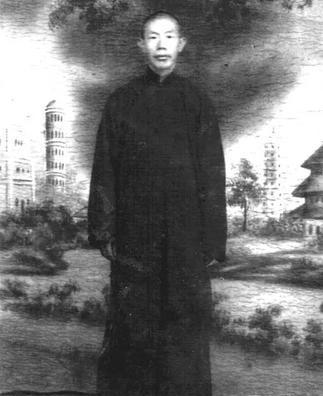

武怀让于1899年出生在河南焦作孟县(现孟州)的一个经商家庭,优越的家庭条件使他从小接受了良好的教育。他6岁进入私塾学习,之后考入孟县县立高小继续深造。12岁时,辛亥革命爆发,当时已经接触过新式教育的他果断剪掉发辫以示决心,这一举动让周围人给他起了个外号——“武家小和尚”。

在求学过程中,武怀让的思想逐渐成熟,他积极参与了反对袁世凯称帝的活动,多次带领学生进行街头示威。尽管因此两次被学校开除,他的信念始终毫不动摇。

1918年末,武怀让阅读了李大钊发表在《新青年》上的《庶民的胜利》,深受启发。在朋友阎楷的引荐下,他结识了李大钊。随后,在李大钊的介绍下,武怀让加入了中国共产党,成为早期党员之一。

武怀让的才干极为突出,1924年组织决定派他前往苏联莫斯科的东方劳动大学深造。在留学期间,他担任了中共旅莫支部的书记,为许多中共党员提供了重要帮助,其中包括后来著名的朱德。

1925年7月,朱德因在德国被警方两次拘捕,决定前往苏联。到达后,武怀让热情接待了他,两人迅速建立了深厚的友谊。武怀让不仅为朱德安排了生活所需,还陪同他在莫斯科进行了观光。了解到朱德此行是为了学习军事知识,武怀让便协助他报名了东方劳动大学的军事训练课程,这一举动深深打动了朱德。

北伐战争爆发后,朱德决定回国投身战场。武怀让亲自送他到车站,两人在分别时流露出深深的不舍之情。

1928年春天,武怀让接到通知,要求他回国。那时,他和侯玉兰的儿子“小南昌”还不到一岁,由于无法带孩子一起回去,他只能将孩子留在苏联的孤儿院。遗憾的是,这次离别竟成了他们父子之间的最后一面。

武怀让回国后,先后在青岛、济南、唐山、天津、哈尔滨等多个城市开展革命工作。无论身处何地,他的表现都极为突出。在一次行动中,由于叛徒告密,他不幸被捕。即便如此,他依然没有放弃,想方设法与战友成功越狱,展现出坚定的革命信念和不屈的斗争精神。

1931年,形势急转直下,顾顺章和向忠发相继投敌,上海局势陷入混乱。面对这一危机,组织迅速作出反应,决定启用经验丰富的武怀让。他被委以重任,担任临时中央军委书记,全面接管上海的各项事务,以稳定局面。

武怀让原本在哈尔滨担任中共北满特委书记和哈尔滨市委书记的职务,随后他告别了杨靖宇等人,前往上海。考虑到当时形势十分危险,武怀让要求同志们采取单线联系的方式。这样一来,即便党员们住在隔壁,也不知道对方的真实身份。这种严密的组织方式,为上海党组织成功应对危机提供了重要保障。

武怀让在苏联待了很长时间,算是典型的"留苏派"。不过他和王明、博古这些完全照搬苏联经验的人不一样。他在国内干了几年实际工作,深刻认识到中国的情况跟其他国家都不同。正因为这样,他坚定支持毛主席在苏区推行的政策,为此还多次跟王明他们发生争执。

遗憾的是,当时的实际权力被王明等人掌控,武怀让的意见并未产生关键影响。尽管如此,他的支持让毛泽东深受感动,多年后仍对其心怀感激,时常提起。

1933年,武怀让开始兼任特科职务,将原先的军委情报体系整合进特科。在接下来的第四次和第五次反“围剿”行动中,他在南京、武汉、福建、江西、湖南等多个地区建立了情报网络。这一网络为中央苏区输送了大量关键情报,极大地支持了当时的军事行动。

由于李德和博古掌握着中央苏区的指挥权,第五次反“围剿”最终未能成功,红军不得不踏上艰苦卓绝的长征之路。

1935年7月,武怀让接到任务前往苏联,参加共产国际第七次代表大会,并汇报中国红军的现状。他与妻子一同到达莫斯科时,王明亲自到车站迎接,态度十分热情友好。

然而,这种表面的和睦中却隐藏着令人不安的气息。

王明意图长期掌控中共领导权,为此他试图拉拢武怀让,希望武能对遵义会议的情况保持沉默,以此阻挠共产国际确认毛泽东在红军中的领导地位。武怀让清楚王明的目的,但他并未打算与王明合作。

武怀让在会议上提交了关于遵义会议的报告。他明确指出,王明的"左"倾冒险主义路线给中国革命造成了重大损失。同时,他高度评价了遵义会议的历史性决策,认为确立毛泽东同志在党中央的核心领导地位是完全正确的选择。这一决策对中国革命的胜利发展起到了关键性作用。

王明因此心生怨恨,一直盘算着找机会报复。武怀让和妻子侯玉兰都感觉到了潜在的危险,但他们并没有马上决定回国。侯玉兰后来回忆说,她曾劝丈夫离开苏联,但武怀让却表示:

他展现出的正直品格确实令人钦佩。然而,不幸的是,他此前的预言最终成为了现实。这种坚持原则的态度值得赞赏,但现实的发展却印证了他当初的担忧。

1936年8月,苏联国内开始了一场针对托洛茨基派的清洗行动。王明抓住这个机会,给武怀让扣上了间谍和托派分子的帽子,说他是混进队伍里的内鬼。那时候,苏联内务部对这类指控的处理原则是宁可错杀也不放过,所以武怀让在8月的某天突然失踪,之后再也没人知道他的下落。

侯玉兰完全不知道丈夫的下落,因为这些行动都是秘密进行的。她多次尝试寻找,但始终没有结果。直到抗日战争结束,她回到中国后,第一时间向毛主席反映了这个情况,希望能得到帮助。

1954年,新中国局势稳定后,侯玉兰再次向中央提出调查其丈夫武怀让的请求。主席对此事一直挂念,高度重视,指示苏联使馆展开详细调查。经过三年的深入调查,中央在1957年6月正式公布结果,确认武怀让并非托派成员,也没有叛国或从事间谍活动。

武怀让被错误定罪,这一案件堪称重大冤屈。作为我党杰出党员和优秀干部,武怀让的事迹得到了毛主席的亲自认可,被追授"革命烈士"称号。侯玉兰为这一平反结果,足足等待了二十一个春秋。

武怀让年轻时就能担任重要职务,可见他的能力确实不凡。虽然他是"留苏派"的一员,但他始终保持独立思考,没有盲目跟风,这充分显示了他的智慧。如果不是遭遇不白之冤,他本可以取得更大的成就,这实在令人惋惜。