范志毅徐根宝都懵了!中国青训输日本的7大真相:土伦杯昙花一现背后,我们到底缺什么?

这次中国足协决定,U22和U20不会参加土伦杯,许多网友开始骂娘。为何球迷如此看重土伦杯?

每次土伦杯上冒出的“天才少年”,总能短暂点燃中国球迷的希望。颠球、带球、一对一对抗,中国孩子的基本功看起来和国外同龄人没差多少,甚至能踢出几脚爆射刷屏短视频。范志毅曾说:“我当年的基本功绝对没问题,但霍顿来之前,我们连战术板上的箭头都看不懂!”

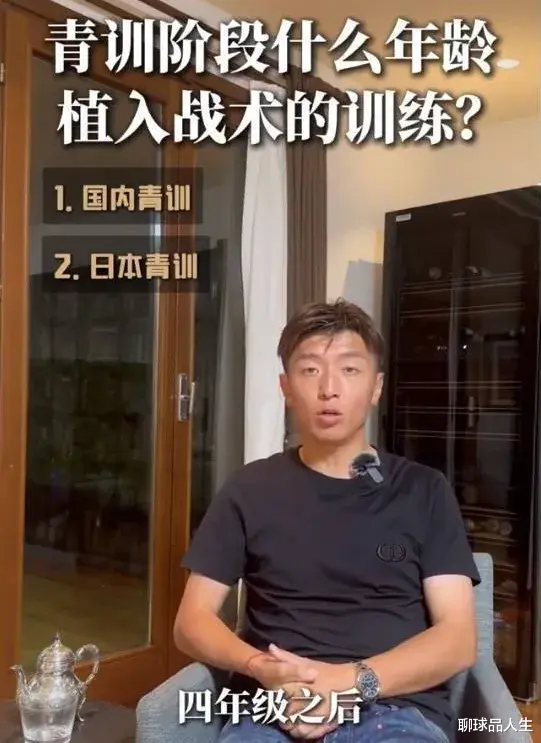

这恰恰戳中了中国青训的致命伤——我们练的是“技术”,而日本练的是“足球”。

日本青训教练寺尾厚志曾直言:“中国孩子练的是‘动作’,我们练的是‘场景’。”比如同样的带球训练,中国教练可能要求孩子绕10个标志桶,而日本教练会模拟比赛中被对手逼抢的场景,让孩子在高速对抗中决策:是突破?变向?还是传球?动作的标准只是起点,应用的智慧才是终点。 换句话说,就是日本球员比我们的球员更会踢比赛!

所以,中国少年队能靠“单项技术”在低龄赛事中出彩,但到了需要全局思维的成年赛场,瞬间被打回原形。

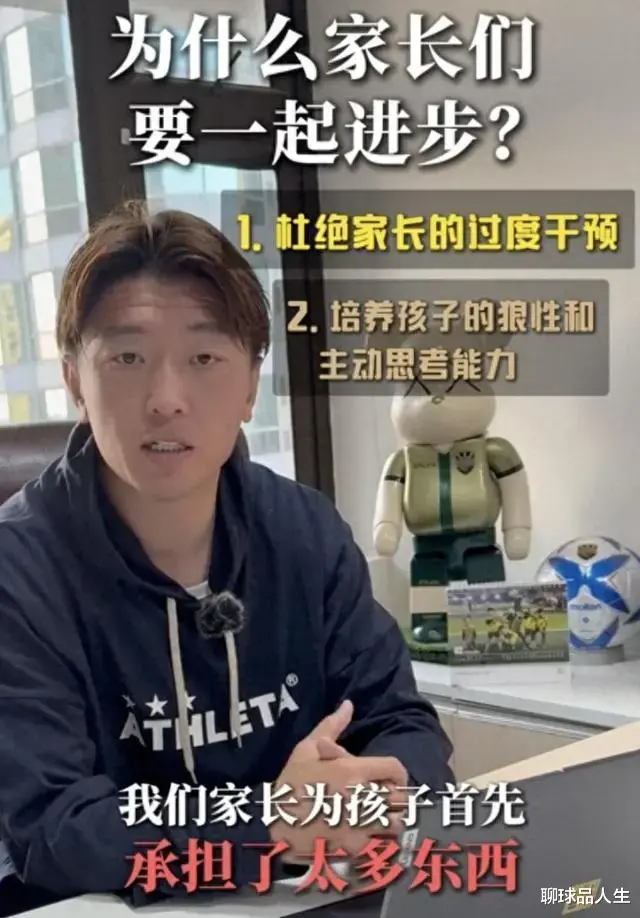

中国青训最魔幻的一幕,是家长把“卷学业”的套路复制到足球上。

6岁孩子一周训练6次,每次1.5小时,远超国际建议的时长;

5岁练爆射,7岁踢八人制,恨不得明天就成“武磊第二”;

杯赛成绩至上,平局直接点球,逼得孩子全场龟缩防守。

反观日本,青训教练乐山孝志一针见血:“中国孩子缺的不是技术,而是每周一场的高水平联赛。”日本从U12开始推行县级联赛,孩子们在稳定的赛训节奏中积累经验,而中国青训仍沉迷于“一场定胜负”的杯赛,结果就是——我们培养了一批“考试机器”,而非“比赛球员”。

更可怕的是,这种功利心态甚至扭曲了足球的本质。杨旭曾痛心疾首:“中国孩子练的是‘踢球’,日本孩子练的是‘思考’。”

中日青训的差距,绝非“教练水平”四个字能概括。前国脚杨旭总结的七大差距,句句扎心:

1. 攻防转换慢3秒:中国孩子丢球后愣神,日本孩子瞬间反抢;

2. 体能只能撑半场:高强度对抗下,中国球员3节就崩,日本球员越踢越疯;

3. 控球只会向前冲:日本孩子能8个方向带球,中国孩子只会直线突进;

4. 无球跑动像逛街:日本球员的跑位是“解题”,中国球员的跑位是“散步”;

这些差距的背后,是体系化的降维打击:

日本用“每周一赛”培养比赛智慧,中国用“突击式杯赛”制造短期成绩;

日本按运动心理学设计训练,中国靠“加练”解决问题;

日本建立青少年球员成长数据库,中国还在靠“关系”选材。

连深耕中国青训十余年的日本外援乐山孝志都感慨:“中国青训最大的问题,是把马拉松当成百米冲刺来跑。”

徐根宝培养出武磊,却无奈承认:“我的理念只能让他在国内出头。” 这句话道尽了中国青训的尴尬——体系的天花板,锁死了个体的上限。

要破局,必须抓住三个核心:

让孩子在稳定的比赛中“试错”,而非为一场胜利赌上全部;

从“指挥型”转为“引导型”,培养孩子的独立思考能力;

足球不是“升学工具”,热爱才是坚持的理由。

正如日本足球用20年完成青训体系进化(2003年试点,2010年全国推广),中国足球需要的不是“速成攻略”,而是一场从理念到制度的“系统重装”。

土伦杯的“昙花”再美,也照亮不了中国足球的漫漫长夜。

当我们在短视频里为6岁孩子的“世界波”喝彩时,别忘了问自己:

我们要的到底是“天才少年”,还是“一代人的足球未来”?

杨旭1