好战必亡是伪命题?沙俄打了三百多年仗,以战养战地盘扩大了十倍

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|spark

编辑|t

引言

古话说“好战必亡”,但看看外国的历史,“好战必亡”这句话若真这么灵,沙俄是不是早该完蛋了?怎么愣是靠打仗,打出个世界第一大国来。

从东欧一路打到远东,把邻居一个个按在地上摩擦,地盘翻了十倍,谁见了都得喊声“战神”。可你别急着佩服,这副“战无不胜”的皮囊底下,早已是伤痕累累的骨架。

一战一来,德国人抡起大锤狠狠一敲,帝国当场解体。今天咱就来看看,沙俄这三百年仗到底是怎么打的,最后又是怎么自己把自己打没的。

沙俄的扩张从“敲邻居门”开始

1547年,伊凡四世称沙皇,沙俄这个名字首次出现。那年他刚满17岁,从一个小公国的大公变成了帝国的缔造者。

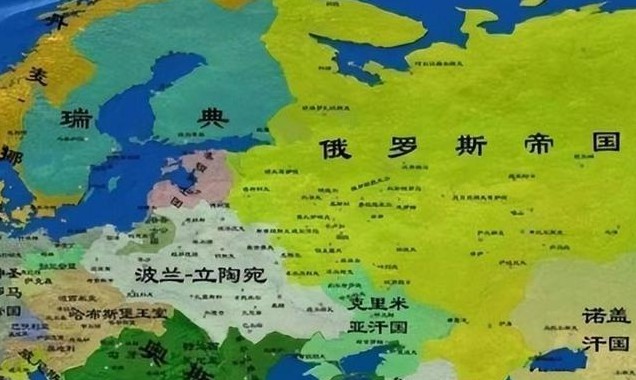

彼时的莫斯科公国只有280万平方公里,内陆封闭,地缘尴尬,往南是蒙古余孽,往东是西伯利亚荒原,往西是波兰和立陶宛联合王国。伊凡四世没造船,也没跑海,他选了一条更直接的路:对周边所有汗国“动手”,一个一个剁掉。

1552年,15万沙俄大军进攻喀山汗国,打了七周。当地守军是成吉思汗直系子孙的后裔,在伏尔加河中游布防,扛不住火炮轰击后城门崩溃,首都失守。

伊凡命令清算城内反抗分子,战斗结束时,汗国全境被控制,反抗者死伤殆尽。这不是简单吞并,而是消灭。

两年后,沙俄兵临阿斯特拉罕,3万军队用火炮压制汗王,封其为傀儡。1556年直接吞并,将其编入沙俄版图。这里紧邻里海,是沟通中亚和高加索的咽喉,一旦占领,沙俄南部门户敞开。

从1552年到1582年,三十年内,沙俄通过持续进攻灭了喀山、阿斯特拉罕、西伯利亚三大汗国。对手没有统一指挥,依旧维持着金帐汗国分裂后的状态,彼此猜忌,未能形成联防。沙俄则用集中兵力、火器优势、逐一击破的方式完成地盘整合。

彼得一世登基后,扩张节奏加速。1700年起,北方大战爆发,沙俄与瑞典争夺波罗的海出海口。1709年,波尔塔瓦会战,彼得一世亲率军队在乌克兰境内与瑞典主力展开决战,十万俄军迎战四万瑞典军,结果瑞典溃败,主将卡尔十二被迫逃亡。

波尔塔瓦之后,沙俄夺下了波罗的海出海口,随后建设圣彼得堡。此战为沙俄赢得国际地位,更重要的是,为海权打开入口,为后来的帝国奠定外贸、造船和现代工业基础。

彼得一世改革兵役制度,实行终身征兵,强化火器使用,建立国营军工厂。这套制度在18世纪大部分时间维持了对奥斯曼、波兰的军事优势。沙俄通过战争获得的不仅是土地,还有战俘劳动力、战利品资源、边疆税赋。

整个18世纪,沙俄领土扩张至1200万平方公里,成为横跨欧亚的陆地帝国。战争不仅是军事手段,更是土地获取与制度移植的工具。这些胜利建立在极强的不对称优势基础上——对手组织松散,沙俄动用的是集中资源打消耗战。

但结构已埋伏笔:战争需要财政,财政依赖农奴。农奴反抗日益频繁,社会动荡的火种悄然堆积。

仗一打完就吃亏,沙俄怎么输得这么快?

1914年8月,第一次世界大战爆发,沙俄从南线出兵,直插东普鲁士,准备“速胜”。坦能堡战役成为整个东线战争的转折点。这一仗沙俄派出的是第二军和第一军,分别由萨姆索诺夫和雷南坎普夫指挥。两人配合失误,电报被德军截获,调动计划全线泄露。

8月26日到30日,德国兴登堡元帅和鲁登道夫采取包抄战术,夹击第二军,这支10万人的军队被重重包围,最终全军覆没。萨姆索诺夫走入森林,自杀。整个战役中,沙俄损失将近17万人,其中9万人被俘,死亡6万人,溃退者近2万人。

德军仅损失1.3万人。比例悬殊到“近乎屠杀”。德军利用铁路机动,在一周内调动三支军团合围坦能堡,而沙俄军队行军迟缓,后勤混乱,无法构建统一战线。

最重要的是,沙俄军队在武器与通信系统方面全面落后,步枪配备率不足60%,后勤依赖马车运输,炮弹供应极度紧张。

1915年沙俄再战,结果更糟。对阵德国与奥匈的联合反攻,沙俄在整个加利西亚与波兰战线损失超过100万人。同年下半年,俄军主动从华沙、布列斯特-立托夫斯克撤退,向东线全面退却。

这一切打击直达国内。1916年冬,城市粮食断供,物价飞涨,民众开始抢粮。而农村因为征兵过多,劳动力骤减,种地都没人了。铁路优先运兵,民用运输瘫痪,城市工厂纷纷停工。彼得格勒的火车站挤满了要求面包的人群,军火厂停产,前线士兵断粮断弹。

1917年2月,彼得格勒爆发大规模罢工与游行,军队哗变,沙皇尼古拉二世被迫退位。三百年的帝国,以“倒塌”方式终结。

战争不是崩溃的唯一原因,但绝对是火上浇油的关键。沙俄的“以战养战”模式,在现代战争面前被彻底击穿。

扩张也会上瘾,苏联撑得住吗?

1917年帝国崩溃后,经过革命洗礼,苏维埃政权建立,苏联登场。其版图接续沙俄遗产,并在二战后进一步扩展:波兰东部、波罗的海三国、东德控制区等总面积高达2240万平方公里,达到史上最高峰。

冷战中,苏联选择继续对外扩张。建立华约体系,援建亚非拉,介入阿富汗战争。以“阵营对抗”方式构建全球影响。但代价迅速显现。军费开支长期占GDP四分之一,工业资源集中于军工系统,消费品供应紧张,人民生活质量低下。

1980年代后期,苏联经济濒临崩溃。对外输出成本越来越高,国内财政压力陡增。戈尔巴乔夫上台后尝试改革,裁军、退出阿富汗,却已无力回天。

1991年,苏联宣布解体。这个曾经横跨两大洲、对抗美西方三十年的巨型国家,在财政透支、外交孤立、内部瓦解的压力下自行崩塌。

回看沙俄与苏联这两段历史,战争曾是他们获取资源、扩张国力的发动机,但当战争变成工业化大国间的全面对抗,当扩张不再带来红利,那套“靠战争支撑国力”的逻辑,就会成为吞噬自己的深渊。

“以战养战”的沙俄,从来不是好战必胜的证明,它只是特定历史下的例外。时间一变,它就露了底牌。

参考资料

俄国是怎样成为世界第一大国的? ——沙俄的扩张、扩张、再扩张-红歌会网-2018-05-23

沙皇俄国的毁灭:策略、野心与国内政治-界面新闻-2021年02月19日