瑞幸被曝“杀熟”,同杯咖啡差6元,会员反而更贵!如何避免被“杀熟”?

早上9点,南京白领朱先生和同事一起下单了同款瑞幸“大西瓜生椰冷萃”,结账时却傻眼了——自己的账单显示16.8元,而同事只要10.9元!更离谱的是,朱先生还是瑞幸的“咖啡自由卡”会员,本该享受优惠,结果反而比普通用户贵了将近6元!

“这不是欺负老实人吗?”朱先生气得当场实验,拉着几位同事同时下单,结果发现:同一时间、同一门店、同一杯咖啡,每个人的手机显示的价格全都不一样!

这可不是偶然。记者调查发现,小红书、微博上吐槽“瑞幸杀熟”的帖子早已铺天盖地:“老用户不如狗”“买得越多越贵”“开小号才能薅到羊毛”……甚至有网友晒出“双账号比价图”——大号13.9元的生椰拿铁,小号只要9.9元!

问题来了:为什么你花的钱,总比别人多?

【深扒套路:你以为的“优惠”,可能是精准“收割”】

瑞幸客服的回应很“官方”:“系统随机发优惠券,每个人不一样。” 但消费者并不买账——如果真是随机,为什么总是“新用户”“低频用户”拿到最大折扣?而忠实会员反而成了“冤大头”?

律师朱永平一针见血:“如果不是针对新用户,而是根据消费习惯差异化定价,就是典型的大数据‘杀熟’!” 换句话说,你的购买记录、消费频率、甚至手机型号,都可能被平台“算法”标记,进而“量身定制”价格。

更讽刺的是,这种套路早已渗透进我们的生活——

【行业乱象:从咖啡到机票,你的手机里藏着“价格歧视”】旅行APP“看人下菜碟”:网友@旅行青蛙爆料:和闺蜜同时预订三亚同一家酒店,她的账号显示每晚580元,而自己的账号却要720元!原因竟是“她半年没打开APP,被系统判定为‘流失用户’,自动推送了低价挽回”。

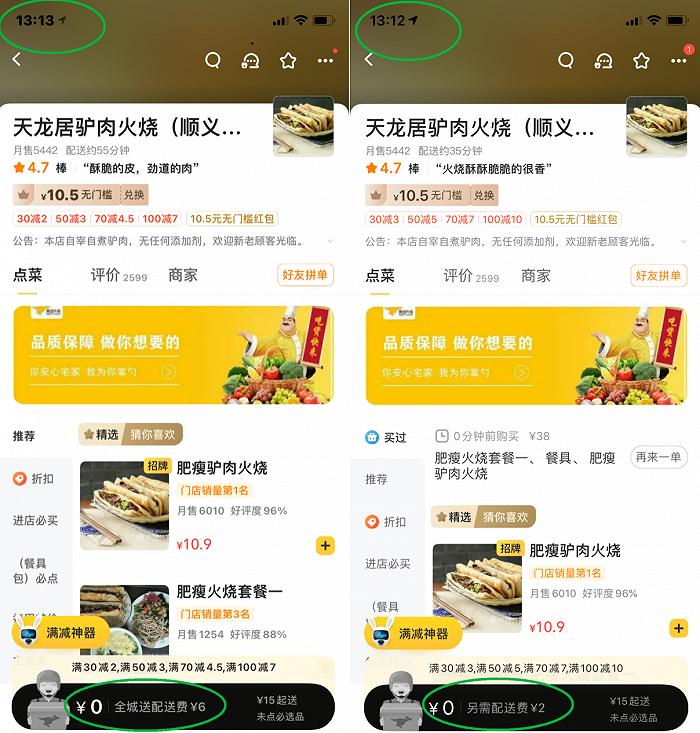

外卖平台“会员更贵”:上海的李女士发现,作为某平台年费会员,同一家餐厅的配送费竟比非会员高2元!客服解释:“会员免配送费券已用完”,但李女士发现,非会员账号根本不用券也能享受更低配送费。

打车软件“动态加价”:北京暴雨夜,两位同事同时呼叫滴滴从国贸到望京,一位显示45元,另一位却要68元——只因后者“近期高频用车”,被系统判定为“价格不敏感群体”。

“数据霸权”横行:平台通过你的浏览记录、消费频次、甚至手机电量(低电量时可能推送更高价格),构建出“用户画像”。你越依赖某个APP,它越清楚你的底线在哪。

维权成本太高:广东林昭润律师指出:“消费者很难证明自己被‘杀熟’,除非像朱先生一样拉人比价。”而平台只需一句“系统算法差异”就能搪塞过去。

“温水煮青蛙”策略:小幅涨价不易察觉。比如咖啡贵1-2元,用户可能归因于“原料涨价”,但长期下来,平台利润暴涨。

多账号比价:像前文王女士一样,准备一个“小号”专门薅新客福利。

清除数据痕迹:定期卸载重装APP,或关闭“个性化推荐”。

手动“装穷”:用低消费账号浏览商品,再用主账号下单。

集体投诉施压:遭遇明显差异定价,可向消协举报(保留截图、录音证据)。

从瑞幸到滴滴,从外卖到机票,大数据本该提供便利,却成了“割韭菜”的刀。更可怕的是,这种“隐形歧视”正在常态化——你可能永远不知道,自己是否正为同样的商品支付更高的“忠诚税”。

互动话题:你有被大数据“杀熟”的经历吗?欢迎在评论区晒出你的比价截图!(小技巧:@几位好友一起测试同一商品,或许会有“惊喜”发现哦!)