丁盛称赞老领导黄永胜打仗就是硬,平津战役抢战金汤桥一战就知道

客家人夸一个人能力强、有本事,常常用一个字——“硬”。不过,这里的“硬”可不是指傲慢自大、目中无人,也不是固执己见、不听劝告,更不是死板不懂变通。它指的是一个人做事执着、作风果断,能力出众,敢于迎难而上,打硬仗、拼到底。就像客家人丁盛,晚年被称为“落难将军”,他在评价老领导黄永胜时,只用了一个字:“硬”。

丁盛出生在江西赣州于都罗江乡上溪排村,这个客家小村庄里的人们勤劳朴实、勇敢刚强,是个出产硬汉的好地方。小时候家里穷,他看到红军来到家乡,打击土豪、分粮济贫,深受穷苦百姓的拥护,于是萌生了参军的想法。有一天,他带着村里的六个小伙伴一起加入了红军,从普通士兵做起,踏踏实实一步步成长。经过二十多年的努力,他从班长、连指导员、科长、团政委,一直升到师长、军长、司令员,最终成为名震四方的铁血硬汉。

然而,在丁盛的晚年,他因犯错被迫退役,失去了职务,被安排到地方生活。从一个曾经威风凛凛的大军区司令员,变成了一个普通的老人。好在他性格随和,能适应环境。他住在老家一条小巷的老房子里,和邻居们相处得很和睦。街坊们看到一个七十多岁的老人提着篮子去菜市场,都会尊敬地叫他“丁将军”或“丁司令”。他还常和邻居们聊起一些名人,尤其是当有人问起他的老上级黄永胜上将时,尽管黄永胜也遭遇了困境,丁盛依然对他充满敬意,称赞他在战场上英勇善战。那么,丁盛为什么对黄永胜有如此高的评价呢?

黄永胜出生在湖北咸宁高桥黄铁村二组,小时候上过几年私塾,后来家里经济困难,不得不辍学回家务农。农闲时,他跟父亲学做篾匠,编织竹篮,还挑到高桥、金牛、贺胜、横沟等地方去卖。他个子高大,性格倔强,加上走南闯北做手艺,见识比村里整天放牛的孩子们多得多。后来,因为家里被恶霸乡长勒索,他心生不满,一气之下离开家乡,选择了参军,从此走上了为理想奋斗的道路。

黄永胜最初加入的是崇阳团防局的民兵队伍,后来跟随崇通秋收起义的部队上了井冈山。参军前,他既没接受过正规军事训练,也没进过军校。在那个动荡的年代,一场又一场的战斗成了他最好的磨砺。战场就是他的训练场,他在革命的烈火中逐渐成长。实战中得来的经验比任何理论都管用,战斗既是残酷的淘汰,也是最有效的军事教育。

在江西苏区战斗的几年里,黄永胜先后当上了团长、特务营营长和师长。他打仗特别拼命,经常亲自到前线指挥,身材高大的他在战场上非常显眼,谁也劝不住他。黄永胜还特别爱学习,军事指挥水平越来越高,既能打硬仗,也能用巧劲。因为他在战场上的出色表现,还被授予了一枚三等红星奖章。不过,他有个明显的缺点,就是有时候太骄傲,不够谦虚,还经常瞧不起和他同级的政治干部。

红军长征时,黄永胜带领红3团在队伍中担任重要角色,时而冲在最前,时而负责断后。他们成功突破了敌人设置的三道封锁线,在湘江阻击敌军,四次渡过赤水河,攻占遵义,突破乌江天险,快速拿下泸定桥,一路上经历了多次生死考验。尤其是在四渡赤水时,黄永胜指挥红3团假装是红军主力,不断来回移动,成功迷惑敌人,掩护大部队顺利跳出敌人的包围圈,圆满完成了迷惑敌人的任务。

黄永胜打仗从来不怕,靠着一股不服输的劲儿,上了战场,生死搏斗反而让他更热血沸腾。经过无数次战斗,他在战火中迅速成长,最终脱颖而出。黄永胜身材高大,性格倔强,做事干脆利落,待人豪爽,打仗时勇敢果断。他练就了一身过硬的军事本领,双枪能打天上的飞鸟,近身格斗时五七个人都近不了身。他有主见,点子多,性格直爽,说话声音洪亮,善于做决定,也善于总结经验,还坚持不断学习,成了军中的一员猛将。凭借立下的赫赫战功,他在红军时期从班长一路升到排长、连长、营长、团长,再到师长、军长、司令员。

辽沈战役一结束,黄永胜司令就带着八纵的战士们进了山海关。站在关口,大风吹得红旗呼呼作响。黄永胜放眼望去,只见无数战车碾过,尘土漫天,四野的部队浩浩荡荡地向平津开进,一眼望不到头。他信心满满地对部下说道:“光靠咱们四野,就够和老蒋掰手腕了!”紧接着,他们便投入了天津战役的重头戏——强攻金汤桥。

天津作为华北地区的战略要地,地势布局相当特殊:子牙河、新开河、海河和金钟河相互交织,将城区划分成多个区域,给多兵种联合作战带来了很大困难,造就了易守难攻的地理优势。历史上,太平天国的北伐军队就曾在此吃过亏。他们攻打天津时,被复杂的地形所困,最终被清军击败,元气大伤,导致了整个北伐行动的失败。

当时,负责天津防务的敌军指挥官陈长捷,手下有大约十个师的兵力。他们利用天津复杂的地形,在市区内外建造了380多个永久性防御工事和暗堡,还利用城内的坚固建筑形成多个堡垒群,组成了密集的火力网。特别值得一提的是,他们围绕天津城墙挖了一条宽10米、深4.5米的护城河,从海河和南运河引水,使河水常年保持3米多深。为了便于防守,敌军还烧毁了城外几里内的村庄,制造了一片无人区。护城河外围布满了铁丝网、鹿砦和铁轨砦,各层铁丝网之间还埋设了成千上万的地雷。护城河靠近我方的一侧还筑有一道土坎,上面架设了电网,每隔30米就有一个碉堡。敌军狂妄地宣称:天津的防御坚不可摧,没有三个月别想攻进来!其中,金汤桥的工事被认为是最坚固的。

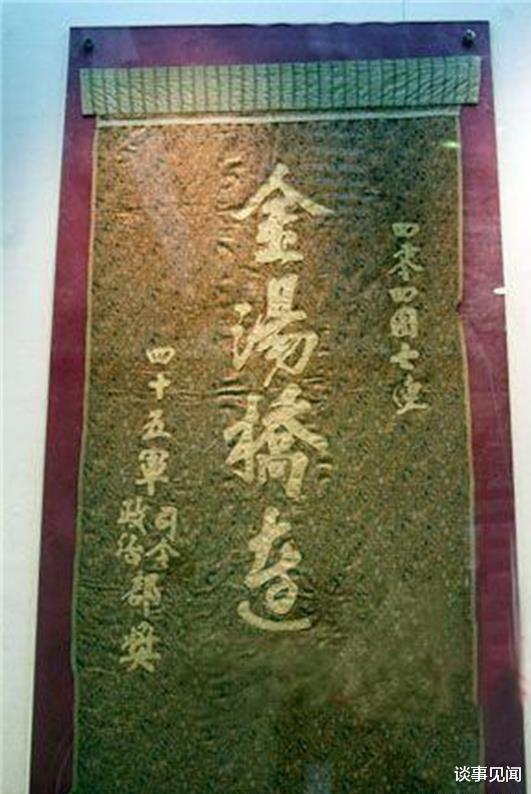

金汤桥是天津海河上的一座大铁桥,它是我军东西两路部队进攻的汇合点,也是敌军重点防守的战略要地。历史资料显示,敌军在金汤桥附近的每条街道都设置了重重路障,把每栋房子都改造成了火力点,形成了密集的交叉火力网。这座桥被敌军称为“模范工事”,号称坚不可摧,因此得名“金汤桥”。敌军想利用海河作为天然防线,依靠他们精心布置的火力点和路障,死守金汤桥,试图阻止我军前进的步伐。

黄永胜凭借对战场形势的精准判断,迅速把握住难得的战机,果断调整作战计划:派一个师从民权门突破口深入战斗,同时紧急命令一三三师、一三四师、一五八师以及配属的炮兵和坦克部队立即转向民权门,通过已打开的突破口进入天津市区,朝各自目标推进,加快扩大战果。他安排部分兵力配合四零三团巩固并扩大突破口,主力部队则迅速向金汤桥方向穿插进攻。

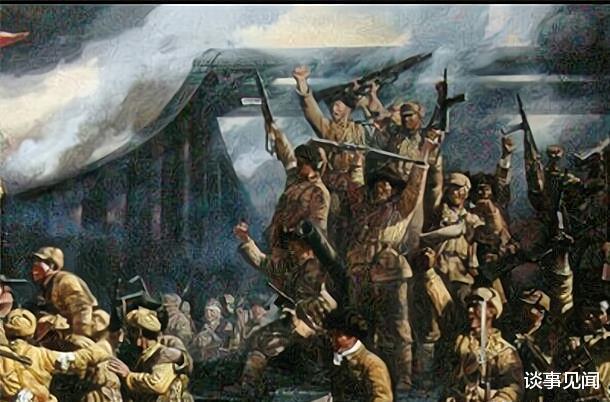

一切准备就绪后,红色信号弹划破长空,我军数百门大炮同时开火,炮弹像狂风暴雨般砸向敌人的防御工事,天津城的敌阵瞬间被硝烟和火海吞没。红色信号弹升空的同时,激昂的冲锋号声响起,各部队从东向西发起进攻。两个突击集团形成钳形攻势,目标直指金汤桥。

“兄弟们,冲啊!咱们要杀到金汤桥跟友军会合!”这道命令让战士们士气高涨,拼尽全力往前冲。可敌人从正面和两侧疯狂开火,拼命阻挡我们。在一个丁字路口,敌人用大型路障封住了去路,还有十几个宪兵朝我们开枪。尽管如此,战士们毫不畏惧,在战友的掩护下,凭借灵活的战斗技巧,顶着敌人的火力,成功炸毁了敌人的碉堡。

部队一过铁桥,四连就看见一栋白灰墙的房子。墙上布满了射击孔,敌人躲在后面疯狂开火。当战士们冲到金汤桥头时,发现敌人在那里建了非常结实的防御工事。我军前后两队包抄,把守桥的敌人全部消灭了。

我们的部队勇猛无比,行动快如闪电,进攻势如破竹;刺刀寒光四射,气势吓破敌胆。短短三分钟就突破了民权门,在敌人号称坚不可摧的天津防线上撕开一个大口子,成功实现了"与友军会合,包围天津守军"的战略任务,完成了对天津守军"拦腰斩断"的首阶段作战目标。战后总结时,部队被授予"金汤桥连"的荣誉称号。天津战役圆满落幕,13万守敌被全歼,活捉了天津警备总司令兼城防司令陈长捷。

在平津战役中,黄永胜带领部队成功夺取金汤桥,立下大功后迅速升任兵团司令员,随后跟随四野主力南下作战。他指挥兵团先后参与了宜沙战役和湘赣战役,并顺利渡过长江。1949年8月,四野进行夏季休整和“兵强马壮运动”后,黄永胜又率部参加了衡宝战役和广西战役,一路打到中越边境,结束了他在解放战争中的征程。在这整个过程中,丁盛一直是黄永胜的部下。

黄永胜在华南军区担任军事负责人,负责剿匪和解放沿海岛屿的指挥工作,后来升任广州军区司令员,并被授予上将军衔。随后,他调任总参谋长,由丁盛接替他的位置。丁盛成为首位担任大军区司令员的开国少将,但在后来的特殊时期,两人都未能逃脱厄运。1971年9月,黄永胜被免职,1983年4月在青岛去世。六年后,1977年,丁盛也被撤职,1999年9月去世,享年86岁。尽管如此,后人评价丁盛和他对老领导黄永胜的评价一致:在战场上非常强悍!