曼哈顿计划与原子弹爆炸(1945):开启核能时代与冷战威慑平衡

这场灾难的背后,是美国耗时三年,动员50万人参与的“曼哈顿计划”。

这项超级隐秘的工程,不但终结了第二次世界大战,还开启了核能时代的帷幕,甚至构建了冷战时期全球威慑的基本架构。它就像一把,锐利的匕首,戳破了战争的阴霾,开启了全新的能源篇章,与此同时也,为世界格局的演变埋下了,深刻的伏笔。

今天我们重新审视这段历史,既是为了理解科技的力量,也是为了反思它带来的深远影响。

·曼哈顿计划于1942年启动,由美国陆军工程兵团领导,总耗资约22亿美元(相当于今天的2540亿美元

项目涉及13个主要实验基地,其中包括洛斯阿拉莫斯实验室,而且还有橡树岭工厂以及汉福德站点。

参与者不仅有顶尖科学家,如奥本海默、费米和贝特,还有大量工程师、技术人员和普通工人,总人数超过50万人,占当时美国人口的约1/280。而且科学家们所面临的技术挑战,极为复杂。

例如如何将不稳定的钚铸造成球形核心,如何设计爆炸镜头以实现精确的内爆,以及如何防止外部中子导致预点燃。

这些问题,通过创新实验,逐步得以解决。比如说RaLa实验,它利用放射性的镧元素,来研究冲击波的行为,而且为最终的设计,提供了关键的数据。

一、科技奇迹背后的生死时速

1、工业与技术突破

橡树岭工厂每天消耗纽约市级别的电力-235的电磁分离。

洛斯阿拉莫斯实验室开发出了,爆炸桥线式雷管,用以确保,爆炸镜头能够同步点燃。

这些技术突破使得“胖子”型原子弹最终采用了钚-镓合金作为核心材料,并用镍涂层防止腐蚀。

2、三位一体试验:

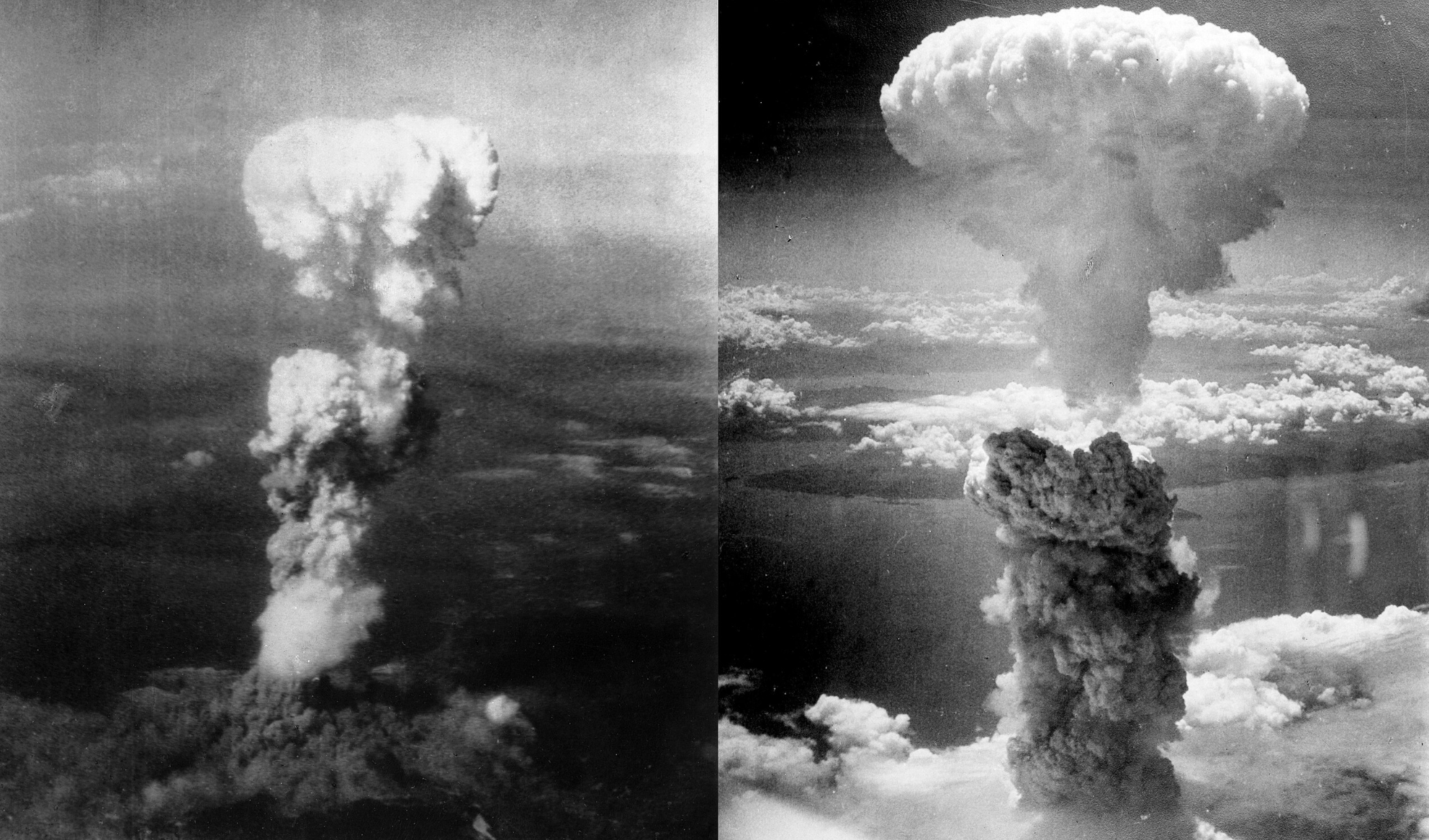

核时代的开端1945年7月16日,“三位一体”试验在新墨西哥州沙漠成功进行。

爆炸当量达2万吨TNT,产生直径300米的陨石坑。

科学家奥本海默引用《薄伽梵歌》中的一句话:“我成了死神,世界的毁灭者。

”这一时刻标志着人类首次掌握了核武器。

二、战争终结与道德困境

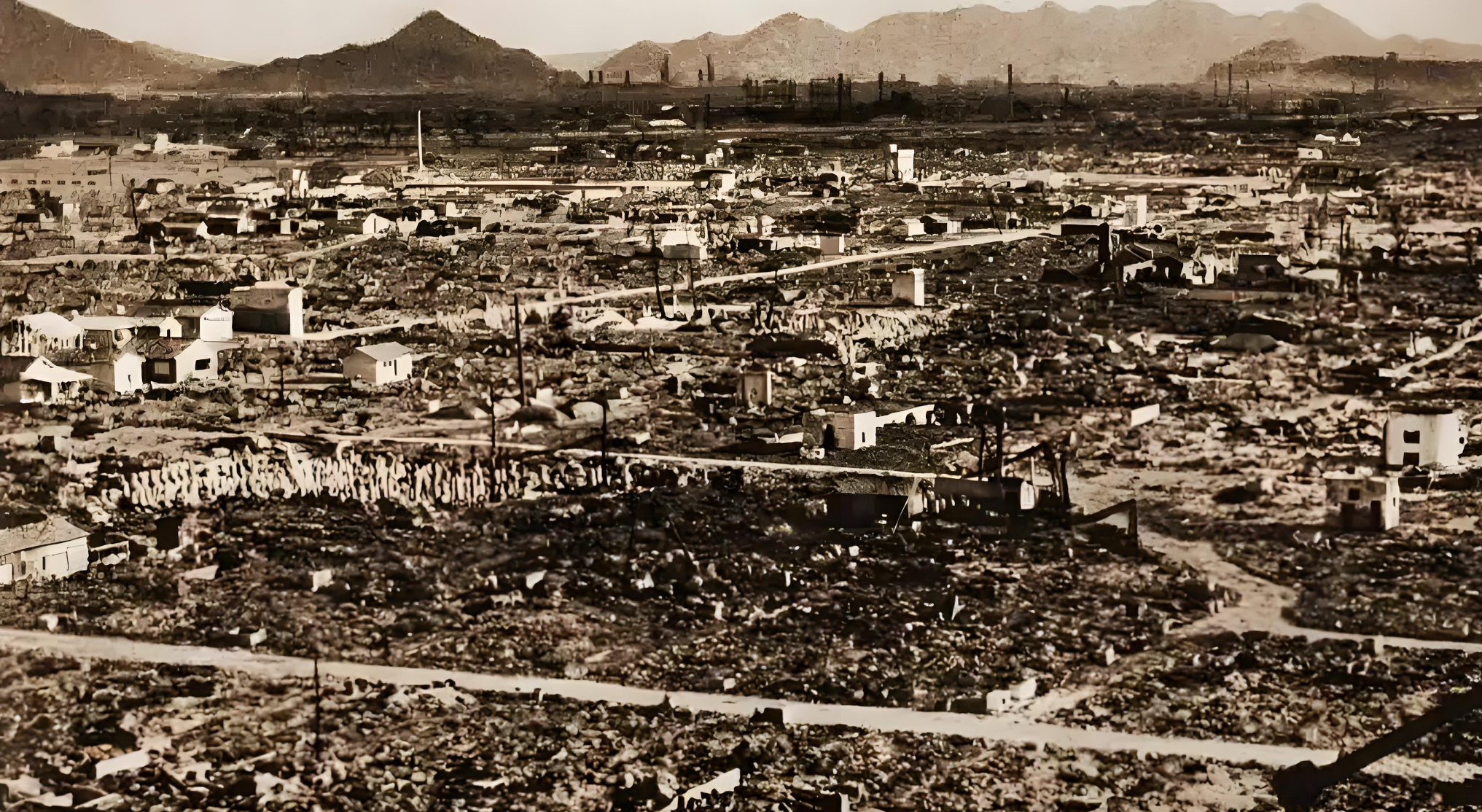

广岛与长崎:数据揭示真实代价

三、冷战铁幕下的恐怖平衡

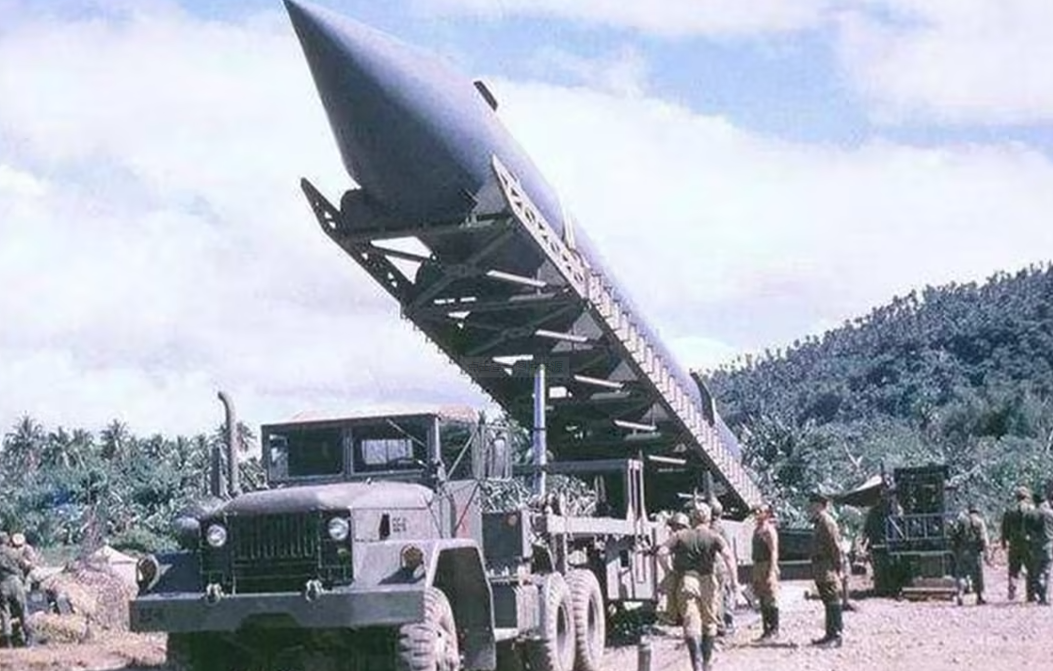

1.核威慑理论:恐怖平衡的数学逻辑

冷战时期,美苏核竞赛催生出“相互保证毁灭”(MAD)理论其核心逻辑是:任何一方发动核攻击都会导致共同灭亡。

这种理论,虽然听起来有些残酷,但是在实际当中,却有效地避免了直接的核冲突。

例如1962年的古巴导弹危机中,美苏双方均因核战争风险而选择妥协。

2、核武器扩散与国际博弈

尽管有《核不扩散条约》的约束目前全球仍有13,100枚核弹头分布在九个国家。

核武器不但成为大国之间的威慑工具,而且还被用来保护非核国家,这样的“延伸威慑”策略在朝鲜半岛等地区,展现出了其影响力。

核能时代的双刃剑

从曼哈顿计划到冷战时期,我们可以看到科技进步带来的双重效应。

一方面核能给全球贡献了百分之十的电力,并且在医学范畴内拯救了诸多生命;另一方面,它着实让人类一直处在毁灭的边界之上,甚至稍不留神便有可能诱发灾害。

我认为这种矛盾正是技术发展的最大挑战——如何在追求进步时不失去对伦理与安全的关注。

正如学者斯科特·萨根所说,“依靠核威慑来维持和平,就像在那薄薄的冰层上走;”这种方式,包含着很多,不稳定的因素和潜在的威胁,很容易随时陷入崩溃的状态。其实就如同走在悬崖边上一样,一旦稍微,不小心就可能掉进无法挽回的深渊。

过去成功并不意味着未来安全。

”这一警示值得我们深思

曼哈顿计划不仅改变了战争形态,也重塑了国际关系格局

它提醒我们:科技本身,并无善恶之分别,关键在于使用者怎样去选择。

当今世界,仍面临着核扩散的风险,而且解决这一问题,需要全球的合作以及伦理方面的智慧。

或许我们得更留意,到底该如何借助科技给人类创造幸福,这个时候,还得思考,怎样防止研发那些有可能引发灾难的工具。

广岛原爆圆顶馆静静矗立,提醒着世人战争的代价;而联合国裁军谈判仍在努力减少核威胁。

当我们回顾这段历史时,不禁要问:未来的人类究竟会不会选择智慧地去运用科技,进而为后代留下一个既和平又繁荣的世界呢?