用了10年洗衣机才发现!洗涤剂盒这些格子,90%的人都用错了

前几天去闺蜜家,看她直接拧开洗衣液往洗衣机里倒,我赶紧喊停:“你咋不用左上角那个小盒子?”她一脸懵:“那玩意儿不就是装饰吗?”那一刻我突然意识到,原来这么多人和她一样——用了这么多年洗衣机,却连最基础的洗涤剂盒都不会用!

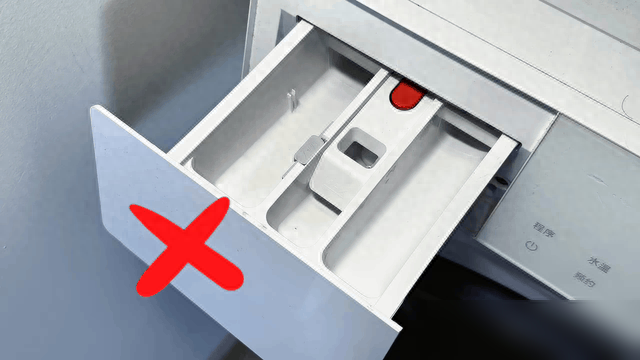

洗涤剂盒的“隐藏功能”:三个格子各有“分工”,用错直接毁衣服打开洗衣机左上角的小盒子,你会看到三个并排的格子,看似普通,实则是洗衣效果的“关键开关”。

根据权威资料,这三个格子有明确的功能划分:

最右边的格子叫“预洗格”(部分机型标“Ⅰ”),适合在需要预洗或预约洗涤时使用。比如衣服上有顽固污渍,启动“浸泡洗”模式前,往这里倒点洗衣粉或去渍剂,预洗阶段就能提前分解污渍;如果选了预约洗衣程序,也可以把洗衣液倒在这里,进水时会自动冲进滚筒。

中间的格子是“柔顺剂格”(部分标“❉”),专门放柔顺剂或衣物消毒液。

它的设计很巧妙:洗衣机会在漂洗阶段自动把这里的液体冲进滚筒,让衣物在最后一遍过水时吸收柔顺成分。

但很多人图省事,直接把洗衣液倒进去——问题就出这儿!

洗衣液在漂洗阶段被释放,泡沫根本冲不干净,干了之后衣服硬邦邦,还可能残留化学物质。

最左边的“主洗格”(部分标“Ⅱ”)才是洗衣液的“主场”。

正常洗涤时,洗衣液倒在这里,洗衣机会在主洗阶段(注水后)把它冲进滚筒,均匀包裹衣物,清洁效果最好。

用错洗涤剂盒的“代价”:衣服发硬、残留黏腻,甚至越洗越脏闺蜜听完我的解释,第二次洗衣服特意用了洗涤剂盒,结果把洗衣液全倒进了柔顺剂格——洗完衣服还是硬得像“盔甲”。这就是典型的“功能混淆”。

权威资料明确提到,柔顺剂格只能放无泡或低泡的护理剂。

如果放洗衣液,泡沫在漂洗阶段才释放,洗衣机根本冲不干净,残留的泡沫会在衣物纤维里“安家”,干了之后就会发硬、发黏。

更麻烦的是,洗衣液里的表面活性剂残留在衣服上,还可能刺激皮肤,尤其是婴儿和敏感肌人群。

还有人图省事,直接把洗衣液倒洗衣机里——看似方便,实则隐患更大。

洗衣液直接接触衣物局部,容易导致褪色(尤其是深色衣服);浓度过高的地方还可能渗进纤维,漂洗时冲不干净,穿在身上黏糊糊的。

除了“放错格子”,这3个习惯也在悄悄毁你的洗衣效果用量全凭“手感”,倒多倒少全靠猜:很多人直接拿洗衣液桶往盒子里倒,结果一不留神就倒多了。权威建议,主洗格和预洗格加到2/3满即可,柔顺剂格别超过“MAX”线。

举个例子,满满一瓶盖洗衣液倒进玻璃杯,实际只需要半杯的量就能洗一桶衣服——倒多了不仅浪费,还增加漂洗负担。

不管模式乱加量,快洗和强洗“一视同仁”:洗衣机的“快洗”程序时间短、水量少,洗衣液要比标准模式少放1/3;而“强力洗”针对重污渍,可能需要多放10%-15%。

如果不管模式统一用量,快洗容易残留,强洗可能洗不干净。

洗涤剂盒“从不洗澡”,成了细菌“培养皿”:你以为洗涤剂盒只是个容器?其实它才是洗衣机里最脏的角落!权威研究显示,长期不清洁的洗涤剂盒,残留的洗涤剂混合灰尘,会滋生大量细菌,比马桶还脏530倍。正确做法是每隔1-2周按住“PUSH”按钮拉出盒子,用软毛刷蘸温水刷干净,避免二次污染衣物。

波轮洗衣机没盒子?3个步骤照样“科学洗衣”

波轮洗衣机没盒子?3个步骤照样“科学洗衣”波轮洗衣机没有自动分阶段投放的功能,但也能通过手动控制达到类似效果:- 预洗阶段:如果衣服脏,先接半盆水,倒点洗衣粉搅匀,把衣服泡10分钟再放进洗衣机;- 主洗阶段:洗衣液用温水稀释后倒进洗衣机,避免局部浓度过高;- 漂洗阶段:最后一遍过水时,把柔顺剂或消毒液倒进去,搅拌均匀再脱水。

写在最后:细节里藏着生活的“高级感”一个小小的洗涤剂盒,藏着洗衣的“底层逻辑”——不是随便倒点洗衣液就能洗干净,而是要根据洗涤阶段、洗涤剂特性,把它们“精准投放”到该去的地方。那些总抱怨“衣服越洗越硬”“有怪味”的人,不妨先检查下洗涤剂盒的使用习惯:是不是把洗衣液倒进了柔顺剂格?

是不是从来没清理过盒子?

生活的精致,往往就藏在这些“不被注意”的细节里。

下次洗衣服前,多花10秒看看洗涤剂盒的格子,你会发现:原来把每件小事做对,就能让生活更舒服一点。