协和“4+4”速成博士事件:医学教育的特权,践踏的是谁的尊严!

2025年4月,北京协和医学院的“4+4”培养模式因一桩婚变举报信被推上风口浪尖。

事件核心人物董袭莹,从哥伦比亚大学经济学本科,到医学博士,仅用四年,再到中日友好医院胸外科任职,仅一年这条“超车道”,居然彻底点燃了公众的怒火。

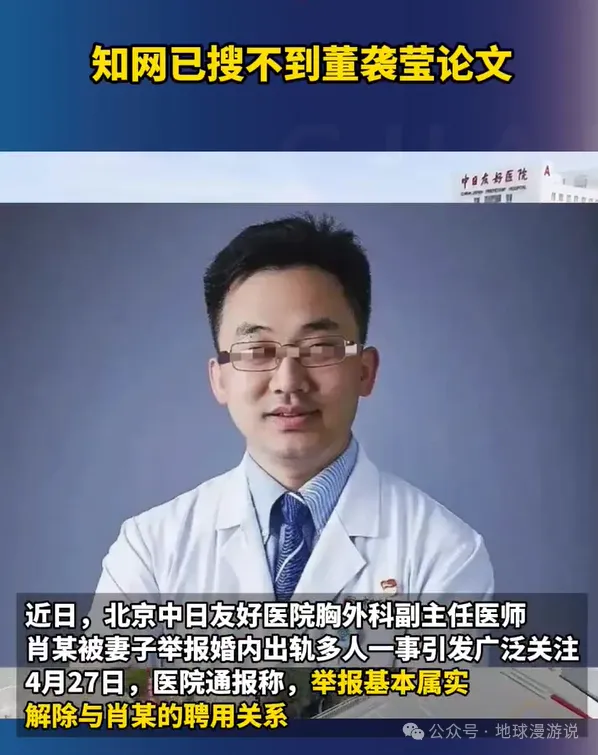

当网友发现,她的博士论文仅29页,指导教授跨学科,而且论文被知网下架时,医学教育“速成特权”的质疑声浪,一下子席卷了全网。

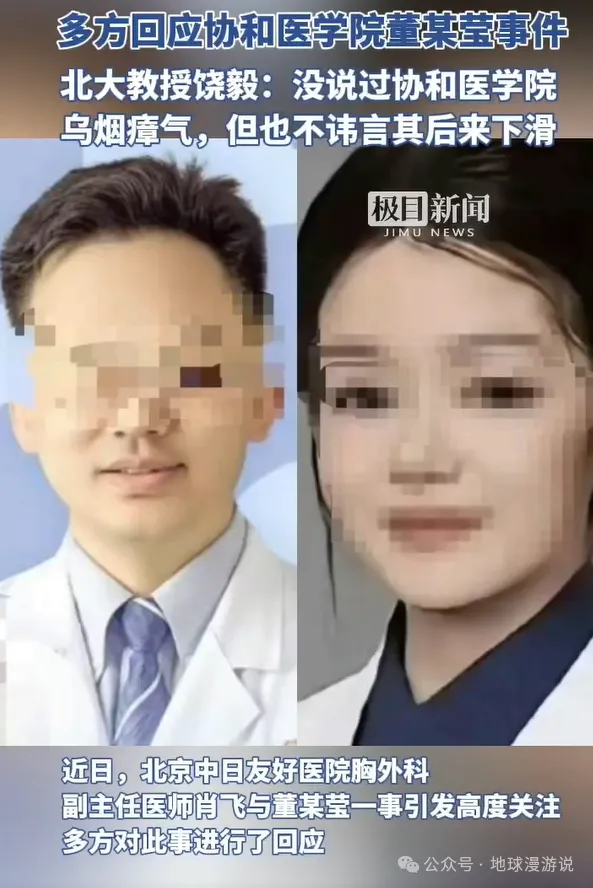

事件始于中日友好医院胸外科,副主任医师肖飞遭妻子举报婚内出轨。举报信披露,肖飞在手术期间,为维护董袭莹,与护士产生争执;而且竟然擅自离开正在麻醉的患者,时长达40分钟,进而导致了医疗安全方面的隐患。此细节被医学界批评为“医德失范”,并且引发了对董袭莹职业能力的质疑。

教育路径:经济学本科协和“4+4”项目→1年规培进入三甲医院,总耗时仅5年(传统医学生需10年)。

学术疑云:博士论文主题涉及妇科影像,指导老师却是骨科院士,且论文被知网撤稿。

特权质疑:其父母被曝为国企高管与高校教授,推荐信制度被指为“拼爹通道。

协和“4+4”学生临床操作量不足传统医学生50%,规培时间压缩至1年(传统需3年)

网友对比美国约翰霍普金斯大学“4+4”项目:临床实习500小时+200台手术,而协和未公开具体标准

上海市卫健委,与协和医学院的回应,引发了更大的争议。

协和声明:仅强调“流程合规”,拒绝公开董袭莹答辩记录及推荐信审核细节

数据回避:未回应“4+4”毕业生医疗事故率、患者投诉率等关键指标被指“用官僚话术掩盖漏洞

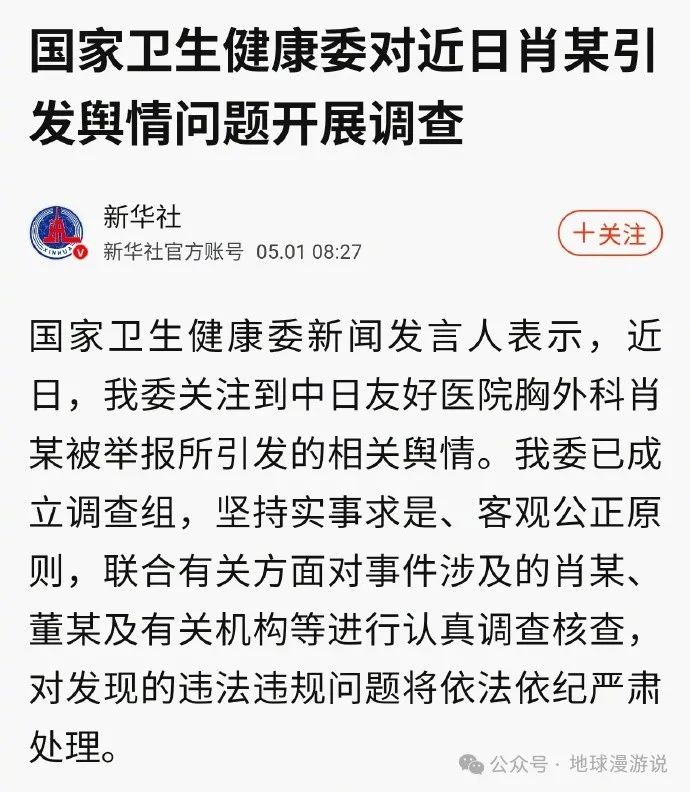

官方通报最终,以“已启动调查”这样的方式草草收场,公众的质疑,进而演变为对医学教育体系的全面不信任。

医学生群体:“寒窗十年不如一封推荐信”的愤怒刷屏,规培生晒出36小时值班表对比“4+4”学生实验室论文产出

患者恐慌:社交平台掀起“就诊前查医生学历”行动,网友直言“不敢让速成医生开胸验肺

特权起底:董袭莹家族背景、协和录取名单中60%学生父母为医疗从业者等细节曝光,推荐信制度被讽为“世袭制

选拔双标:招生标准从“世界前50高校”放宽至“前100”,董袭莹母校巴纳德学院(全美文理学院第25名)被指不符条件

培养注水:协和“4+4”学生执业医师考试通过率952%低于传统八年制985%科研论文量仅为后者47%。

这场风暴,将中国医学教育的深层矛盾撕开:当“创新”这一行为,沦为特权阶层的遮羞之物;当“速成”这种方式,挤压了临床经验的沉淀之空间。公众对医疗体系的信任,正在急速地崩塌。正如北京某三甲医院的老教授所说:“医生是靠时间以及人命堆积起来的职业,教育能够进行改革,不过生命的底线却不能被突破。”

制度透明化:必须公开推荐信审核流程、论文答辩记录,建立MCAT式全国统考;

质量兜底:将规培周期延长至3年,并且在临床操作量方面与国际标准相对标;其实在规培周期延长且临床操作量对标国际标准的过程中,我们能更扎实地提升医疗质量,进而更好地为患者服务。

监管问责:引入第三方评估机构,对“4+4”毕业生进行5年医疗事故追踪。

医学教育的核心使命,是培育敬重生命的医者,并非造就“学术速成品”。协和“4+4”这一事件,应当成为变革的契机;因为只有坚守公平与质量的根基,才能够重新构建公众对白衣大褂的信赖。