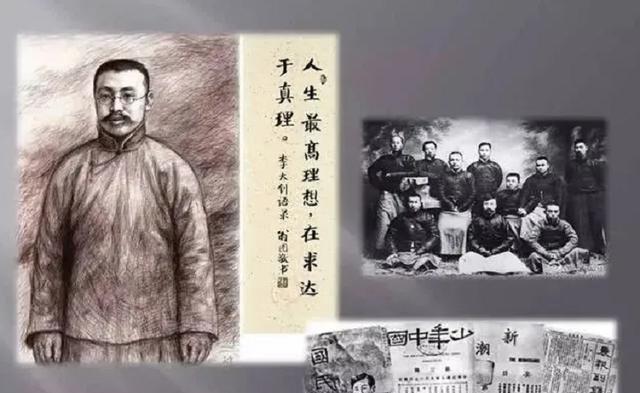

1972年,李大钊的儿媳给周总理写信,提及李葆华,总理:接回合肥

【前言】

1972年,李葆华的妻子给周恩来总理写了一封信,详细说明了李葆华当时的境况和健康问题。周恩来总理在12月29日直接联系了安徽省的军事负责人,指示他们立即将李葆华接回合肥进行治疗。

【李大钊长子——李葆华的童年经历】

李葆华,1908年出生,别名赵振声和赵升阳。在他十岁之前,他与母亲在河北乐亭县的乡村度过。他的母亲赵纫兰,虽然未受过正规教育,但能读写一些文字,性格温和,是一位典型的家庭主妇。当时,李大钊在北京大学任教,每年暑假都会回乡与家人团聚。

1918年夏季,李大钊在北京的回营二号租下一间住所,将妻子和子女接来同住,自此在北京定居下来。

20世纪初期,中国社会动荡不安,各地军阀割据,战乱不断。与此同时,盗匪活动频繁,地方恶霸欺压百姓,地主阶级对农民进行残酷剥削。普通民众生活困苦,社会秩序混乱,人民生活在水深火热之中。

李葆华青少年时期的生活充满了艰辛与不安定。在他十四、五岁的年纪,家庭经济状况逐渐恶化,且每况愈下。

李葆华回忆道,家里经常面临断粮的困境。全家人衣着朴素,甚至有些破旧。他听母亲提到,家里的钱都被父亲拿去办“有用的事”了。至于“有用的事”具体指什么,母亲没有详细说明。但李葆华坚信,父亲这么做一定有他的道理。

李葆华注意到,尽管家境贫寒,父亲依然坚持省吃俭用,资助那些生活困难的年轻人。父母的这些行为,无声地塑造着孩子的价值观。李葆华深信,父亲的所作所为必定有其深意,无疑是正确的。

李葆华逐渐成年后,开始理解父亲所投身的重要事业。在“五四运动”结束后不久,李大钊与陈独秀等人便开始筹划建立一个新的政党。1921年,中国共产党正式成立,李大钊在其中担任了核心领导角色。

当时党组织的资金非常紧张,李大钊主动拿出自己的薪水支持革命工作。受他的影响,北方地区的党员们纷纷效仿,也都自掏腰包为党的事业提供资助。

自从李大钊开始参与革命活动,李葆华就明显感觉到家里的平静日子一去不复返了。经常有不怀好意的人上门闹事,让他们的生活陷入混乱。为了躲避这些麻烦,李大钊不得不带着家人频繁搬家。短短几年间,他们竟然搬了四五次,而且每次搬家的间隔时间越来越短。

1924年至1926年间,李葆华注意到父亲李大钊异常忙碌。为了推动国共两党的首次合作,李大钊频繁前往广州、上海、武汉等地。每次出差归来,他几乎不停歇,立刻投入紧张的工作中,不分昼夜地处理事务。

深夜时分,李葆华多次醒来,总发现父亲的书房还亮着灯。

1926年"三一八"事件发生后,面对反动当局的追捕,李大钊不得不转入秘密状态。他选择在东交民巷的俄国军营中隐藏起来,在那里继续指挥共产党和国民党的革命工作。与此同时,他的儿子李葆华仍然住在朝阳里的老房子里。

李葆华每日承担着为父亲传递信件的工作,并在1925年正式成为“cy”(青年团)的一员。

【李葆华决心继承父亲遗志】

1927年4月6日,张作霖毫无预兆地派遣军队闯入东交民巷,展开了大规模的搜捕行动。尽管之前有人向李大钊发出警告,但由于他长期从事学术工作,对局势的严峻性缺乏足够的判断,最终未能及时撤离。

那天,李葆华和一群同学正在小汤山附近游玩。返程途中,有人突然告知他家遭遇变故的消息。正是这一及时的提醒,让他得以避开敌人的抓捕。

李大钊被捕后,社会各界反响强烈,许多人纷纷表达对他的支持。大学生、普通民众、教育界知名人士和学者都积极参与营救行动。特别是北方的铁路工人,他们甚至组建了劫狱队伍,准备采取直接行动解救李大钊。

李大钊了解局势后,明确表示反对这一做法。他直言:“我个人为革命献身,是光荣且理所应当的,但这已经是党的损失,也是我的过错。我不能让同志们再冒这种风险,浪费革命力量。当前,你们应该保存革命实力,而不是去冒险和牺牲。”

党组织采纳了李大钊的建议。

1927年4月28日,李大钊英勇就义,年仅38岁。面对死亡,他毫不畏惧,大声宣告:“共产主义必定在中国取得胜利!”这一坚定的信念,展现了他对理想的执着追求。李大钊的牺牲,成为中国共产党早期斗争史上的重要事件,激励着无数后来者为革命事业奋斗。他用生命诠释了信仰的力量,在中国革命史上留下了不可磨灭的印记。

李葆华在得知父亲遇难的消息后,心中对母亲和兄弟姐妹的担忧愈发强烈,他急切地想返回家中,履行作为长子应尽的职责。然而,他的叔叔们劝阻他说:“敌人已经暗中包围了你的家,企图将你一网打尽。你母亲托人传话,让你立刻离开,避免落入敌人的陷阱。”

受父亲影响,李葆华在政治方面有着超出同龄人的成熟。作为共青团成员,面对突发变故,他强忍悲痛,迅速调整心态,立志完成父亲未完成的使命。考虑到在北京难以继续开展工作,他果断决定离开家人,前往国外寻求新的发展。

一开始,李葆华原本打算前往苏联,但由于张作霖下令搜查俄国军营,导致中苏两国断交,他不得不改变计划,转而前往日本。

李葆华因家国仇恨,改名“杨震”,独自前往日本避难。历经艰难险阻,他成功考入东京高等师范学校。在求学的同时,他不断探索救国之道。很快,他就加入了中国共产党在日本的特别支部。

"九一八"事件爆发后,面对日军入侵东北的暴行,李葆华与其他在日留学生毅然发起回国运动。抵达上海后,他迅速投身"上海民众反日联合会"的工作,随后被任命为中共京东特委书记,继续领导抗日斗争。

1932年,党组织安排李葆华重返北平,这是他离开多年后再次回到这座城市。他被派往门头沟区,负责地下工作的开展。

1936年,李葆华被任命为中共北平市委书记。就在西安事变爆发后不久,同年12月末,李葆华被调往北方局协助彭真开展工作,其原有职位由黄敬接任。

【李葆华初见邓小平】

据李葆华回忆,当时晋北地区党组织在定襄和五台两个县设立了中心县委,下属有十几个党支部,党员总人数在两三百人左右。

李葆华抵达定襄后,迅速与当地党组织取得联系,积极动员群众参与抗日活动。经过一番努力,他成功集结了数百名志同道合的人士,着手筹备组建一支抗日游击队。

十月初,李葆华来到五台县城,碰见了当时担任总政秘书长的舒同。舒同问他的名字,李葆华回答:“赵振声。”舒同一听,立刻说:“总部一直在找你,赶紧过去吧!”

次日一早,李葆华迅速前往位于南茹村的总部,与邓小平和任弼时会面。当时,任弼时担任八路军政治部主任,邓小平则是副主任。李葆华对这次会面记忆犹新,他注意到两人同住在一个胡同的院子里,共享一间简陋的房间。由于处于战争环境,房间里仅有一张土炕、一张桌子,墙上贴着一张军用地图,除此之外别无他物。

邓小平注意到李葆华衣着单薄,立刻指了指炕上的一套棉军装,让他换上。这套崭新的军装原本是配发给邓小平的,李葆华推辞不过,只好穿上了。

邓小平随后向他传达了中央的决策:“我们计划以五台山为核心,在平汉、平绥、正太和同蒲四条铁路线之间的区域展开游击战,动员民众,构建抗日基地。北方局已决定任命你为晋察冀省委书记。王平同志已先行抵达阜平,同时,115师的政治部主任罗荣桓同志也驻扎在那里。”

李葆华点头表示同意,并愉快地接受了组织的决定。接着,他在房间里遇到了即将担任晋察冀军区司令的聂荣臻。

抵达南茹村的第三天,邓小平安排人员为李葆华办理了前往阜平的通行证。这段旅程颇为艰辛,起初由南茹村的一位村民牵着一头毛驴引路,每日行进约六七十里,抵达一个村庄后便稍作歇息。随后,再由当地村民接力带路,经过大约三四天的跋涉,李葆华终于抵达阜平,与王平和罗荣桓会面。

随着晋察冀省委的正式成立,李葆华立即全身心投入到新的工作职责中。他迅速适应了岗位要求,积极开展各项任务,以实际行动推动省委工作的顺利开展。李葆华以高度的责任感和使命感,深入基层,了解实际情况,为晋察冀地区的建设和发展贡献自己的力量。他的工作态度和效率得到了上级的认可和同事的赞赏,为省委工作的顺利开展奠定了坚实基础。

李葆华后来回忆时,仍能清楚地记得第一次见到邓小平的场景。在他眼里,邓小平是一位平易近人、毫无官威的优秀政委。

【李葆华与毛主席接触】

1940年春天,中共中央决定在延安举行第七次全国代表大会。李葆华所在的晋察冀边区代表团在6月初抵达延安,准备参加会议。

抵达延安后,李葆华被安置在中央组织部宿舍。他内心一直有个迫切愿望,就是尽快见到毛泽东,当面汇报晋察冀边区的具体情况,并听取毛泽东对边区工作的指导意见。

尽管李葆华加入党组织已有十余载,但他一直未曾有机会见到毛泽东。这次前往延安,他终于有望实现这个长久以来的心愿。

某年七月,中央传来消息,毛泽东主席将接见代表团的主要负责人。李葆华与几位同事随即满怀期待地前往杨家岭。

与毛主席会面时,他首先询问了每个人的姓名和参加革命的时间,大家逐一回应。接着,毛主席详细了解了晋察冀边区的情况,包括区域面积和人口数量。在讨论边区地理位置时,他取出一本《中国地图》,一边交流一边查阅地图。

会议接近尾声时,毛泽东突然提出一个问题:"你们觉得咱们边区能跟日本鬼子耗多久?"李葆华第一个发言:"打持久战绝对没问题!只要党继续领导,群众继续支持,咱们就能一直打下去,最后肯定能赢!"

毛泽东听完后,脸上露出笑容,轻轻点了点头。

这次对话虽然只持续了六十多分钟,但给李葆华带来了难以忘怀的记忆。

1944年3月,李葆华返回晋察冀地区后,晋察冀分局在阜平组织了一场干部欢迎会,庆祝他从延安归来。在会上,李葆华详细分享了延安整风运动和大生产运动的实施过程及其取得的成效。

在中共七大召开期间,李葆华以“赵振声”的身份参与选举。这个化名是他在从事地下工作时使用的,也是他最后一个假名。当时出于保密需要,许多党员都采用化名进行活动,李葆华也不例外。这种改名换姓的做法在当时的地下工作中十分普遍,既保护了个人安全,也确保了革命工作的顺利开展。

北平解放初期,市委正式组建,彭真担任书记,叶剑英为第一副书记,李葆华则出任第二副书记。在此期间,中央指示他恢复使用原名李葆华。

【李葆华调任水利副部长】

1949年9月,李葆华出席了首届中国人民政治协商会议全体大会。他所在的代表团代表的是北平、天津两个直辖市。

9月21日,一场重要会议在中南海怀仁堂举行。会后,李葆华被任命为水利部副部长,并担任党组书记。

在筹备全国政协会议期间,中央指定周恩来负责组建中央政府各部门的领导团队。关于水利部部长的人选,毛泽东此前已经征求过傅作义的意见,最终确定由他担任这一职务。

中央决定让李葆华担任副部长职务。彭真随后与李葆华进行了沟通,正式传达了这一人事安排。

李葆华表示不愿意接手这份差事,他直言:“我从来没在政府部门干过,也没当过官,还是另请高明吧。”

彭真明确表示:“这件事不能更改,因为这是毛泽东主席亲自做出的决定。”

李葆华听完后,表示认可并同意了。

李葆华回忆道,水利部成立初期既无固定办公场所,也缺乏组织架构。他受命组建这个新部门。经过调查,他发现华北政府下属的水利委员会具备一定规模,由郝执斋领导,拥有数十名工作人员。在获得上级批准后,李葆华决定以华北水利委员会为班底,着手建立水利部。

水利部组建后,每周都会举行一到两次部门会议,由傅作义主持,主要研究日常事务和处理各类问题。在会议中,傅作义常常会询问李葆华的建议,而李葆华通常都会表示赞同。因此,两人的协作关系十分融洽。

新中国成立初期,国家启动了多项重大水利建设项目。1954年,淮河治理工程全面展开,有效解决了流域内长期存在的水患问题。与此同时,1951年至1954年间,官厅水库的建设和永定河的治理工作同步推进,这些工程显著改善了区域水利条件。到了1960年,三门峡水库枢纽工程启动,这一重要项目不仅为黄河治理提供了关键支撑,也为流域水资源综合利用奠定了基础。这些水利工程的实施,为当时国家经济建设和社会发展提供了重要保障。

在淮河治理工程期间,李葆华随同傅作义部长实地考察水利施工现场。他们从河南乘船出发,途经安徽,最终抵达江苏。令李葆华印象最深的是在河南段淮河航行的经历,他们乘坐木船历时十余日,遇到逆风时还需人力拉纤。当时的条件极为艰苦,这对于年过六旬的傅作义来说,更是一大挑战。

在与傅作义共事的过程中,李葆华深刻领悟到了许多为人处世的智慧。他们的交往让他积累了宝贵的实践经验,拓宽了视野。傅作义的言传身教让李葆华对人生有了更透彻的理解,这些感悟成为他日后发展的重要基石。通过与傅作义的互动,李葆华不仅提升了个人修养,还掌握了处理复杂问题的技巧,这些收获对他产生了深远的影响。

1961年,李葆华从水利部调任,担任华东局第三书记。在新岗位上,他迅速投入工作。此后,他又被任命为安徽省委第一书记。

【周恩来亲自过问,李葆华再担要职】

在局势混乱的时期,李葆华遭遇了重重困难。1972年,他的妻子非常担心他的健康问题。在别无他法的情况下,她决定给周恩来总理写信,详细描述了李葆华当时的境遇和健康状态。

信写完后,她将信件寄给了李昭,随后通过王震将军转交给了周总理。同年12月19日,周总理直接拨通了安徽省当时军官负责人的电话,指示将李葆华接回合肥进行休养。

次日,周恩来总理再次致电,询问李葆华是否已返回合肥。在总理的关心下,李葆华得以进行休养。

当天,中央通知李葆华前往北京参加工作会议,并安排专机接送。会议结束后,李葆华正准备离开,周总理派人拦住他,表示有事要与他商议。

深夜时分,周恩来与李葆华进行了长达三小时的深入交流,从深夜11点持续到次日凌晨2点。会谈结束时,周恩来向李葆华传达了中央的紧急任命:他被委派为贵州省委第二书记,并要求即刻赴任。

天刚亮,李葆华就匆匆赶往机场。在候机厅遇到几位安徽的同事,他简单交代道:“麻烦跟省委说一声,中央调我去贵州了。”就这样,在周总理的关照下,李葆华再次开始了新的工作旅程。

1973年5月,李葆华重新投入工作,依旧保持高度投入和全力以赴的状态。无论职位高低、任务难易,只要党组织有需要,他从不推辞。他的工作经历丰富,先后担任中共贵州省委第二书记、省革委会主任、省政协副主席,之后又出任中国人民银行行长和党组书记等职。

1982年5月,李葆华从一线岗位退下来,开始担任中国钱币学会的名誉理事。2005年2月19日,他在北京去世,享年96岁。