补时惊魂:丢球魔咒何时休?,体能、心理、战术,三座大山压顶,破局之匙在何方?

中国足球的黑色三分钟:补时噩梦,何时才能终结?破局之匙

补时惊魂:丢球魔咒何时休?

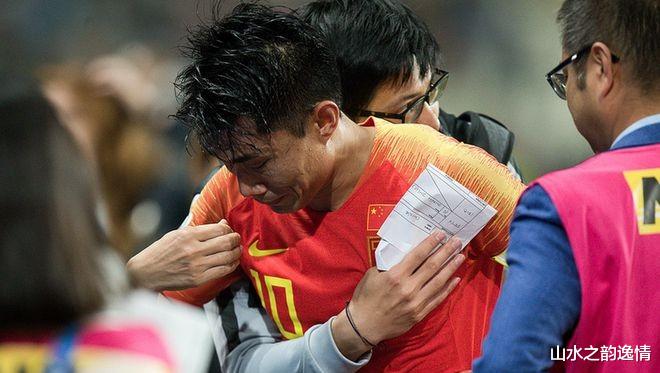

还记得那年在西安朱雀体育场,锣鼓喧天,人声鼎沸,我们眼睁睁看着球队在比赛最后几分钟,甚至补时阶段,一次次丢掉胜局吗?那种感觉,如同五雷轰顶,至今仍历历在目。 这,或许是中国无数球迷共同的痛。中国足球,似乎在补时阶段,被某种神秘力量附体,屡屡上演“黑色三分钟”的悲剧。 这种魔咒,究竟何时才能终结?

体能、心理、战术,三座大山压顶

体能堪忧是显而易见的问题。数据显示,中超球员场均跑动距离低于英超,75分钟后的冲刺速度更是大幅下降,与日韩球员相比差距显著。 比赛最后阶段,球员们疲惫不堪,补水、系鞋带等场景也屡见不鲜,这都暴露了我们长期以来在体能管理上的不足。

更可怕的是心理魔咒。北京体育大学脑科学实验室的研究显示,当中国球员看到“补时3分钟”时,杏仁核区域活跃度会飙升,这反映出长期积累的心理阴影。 “黑色三分钟”已成为一种集体记忆,代代相传。 叙利亚之战,郑铮的梦魇……这些记忆,无形中加重了球员的心理负担。荷兰心理团队的研究也证实,中国球员在压力下的决策失误率很高。

此外,战术上的混乱也是重要原因。数据显示,中国球队在补时阶段的阵型保持率低,战术执行力差,缺乏有效的临场应变能力。 很多时候,球队在最后时刻的防守选择混乱,进攻乏力,甚至出现低级失误。 不少外教也吐槽,中国球员在最后时刻缺乏主动性。

青训的死结:保守的基因

问题的根源,或许还要追溯到青训。 根宝基地U15梯队的案例,以及郜林、武磊等老球员的经历,都体现了中国足球青训中“领先恐惧症”和保守战术的顽疾。 德国青训专家克劳琛的报告也指出,中国青少年球员在比赛最后十分钟的进球转化率很低。 长期的保守指导思想,在潜移默化中影响着年轻一代球员的比赛态度和能力。

裁判因素也不能忽视。国际级裁判马宁曾表示,球员在补时阶段犯规率高,而VAR技术的使用,反而加剧了球员的焦虑。“补时补丁”现象以及球员对超长补时的条件反射,也进一步加剧了问题。

破除魔咒:多管齐下,重塑信心

破除“黑色三分钟”的魔咒,并非易事,需要多维度革新。

首先是思维的革命。新帅久尔杰维奇就曾通过观看曼联欧冠绝杀拜仁的视频,强调补时是机会而非刑场,鼓励球员积极进攻。成都蓉城队在补时阶段的进球数多于丢球数,也为我们提供了宝贵的经验。

其次是技术的降维打击。深圳队引进“数字孪生系统”,通过VR技术模拟补时场景,提高球员的应变能力,这值得借鉴。

再次,必须彻底改革青训。大连青训基地李明教练的刻苦训练,致力于从青少年时期培养球员的补时攻防能力,这是一种值得肯定和推广的模式。

希望与挑战:中国足球的真实生命体征

大连青训基地的训练场上,孩子们挥汗如雨,他们的身影,是中国足球未来的希望。 但我们也必须清醒地认识到,克服“黑色三分钟”魔咒,任重道远。 这,不仅是警示,更是希望。 中国足球最真实的生命体征,就在于我们能否正视问题,并坚定不移地去解决它。

你认为中国足球该如何克服“黑色三分钟”的魔咒呢?欢迎在评论区留言,一起探讨!