富士康撤离印度背后:劳动力素质差距如何撕裂"世界工厂"梦?

声明:尊敬的读者本文是通过查找相关权威文献和资料,结合个人观点形成的专业可靠的内容。本文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,用中立态度、客观事实来描述事件,不涉及任何激进偏颇的观点。图片、素材都是来自真实的素材,本人承诺真实有效。文末已备注文献参考来源,请知悉。

这绝不是简单的人口膨胀,也无关经济增速,而是教育与就业的失衡,正在摧毁这片土地的未来。

大学生甚至要挤破头争超市收银员的职位,而莫迪“世界工厂”的梦想也因2.8亿文盲被拦在起点。

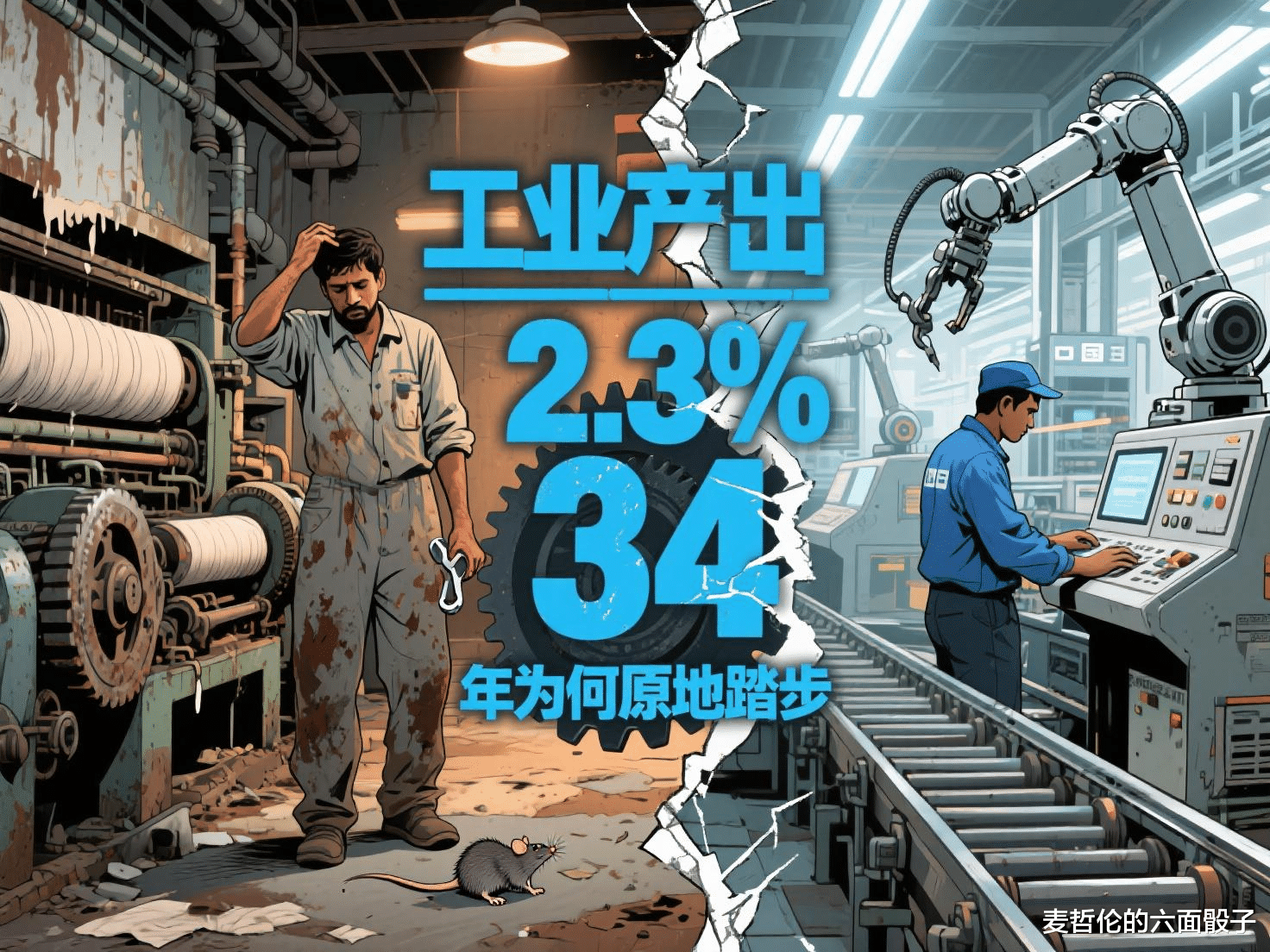

工业产出全球占比,2024年印度仅2.3%这一水平竟与1980年相当,毫无突破。

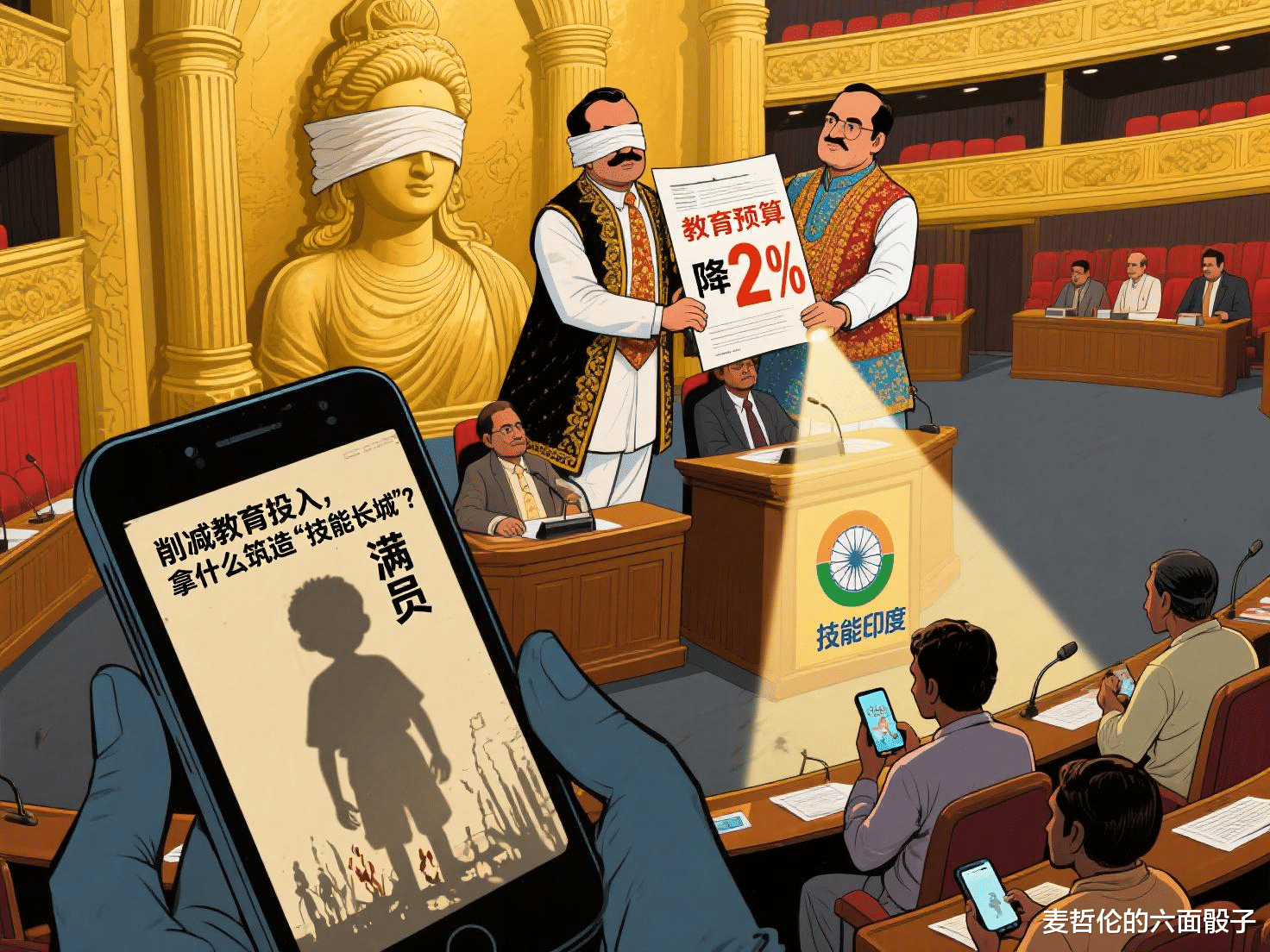

低种姓占印度总人口的一半,而在这50%的群体当中,几乎有半数之人未能完成中学教育。

而所谓的“文盲”标准也值得深究。会写名字即算脱盲?这样的“识字率”,在真正需要知识与技能的社会中毫无意义。

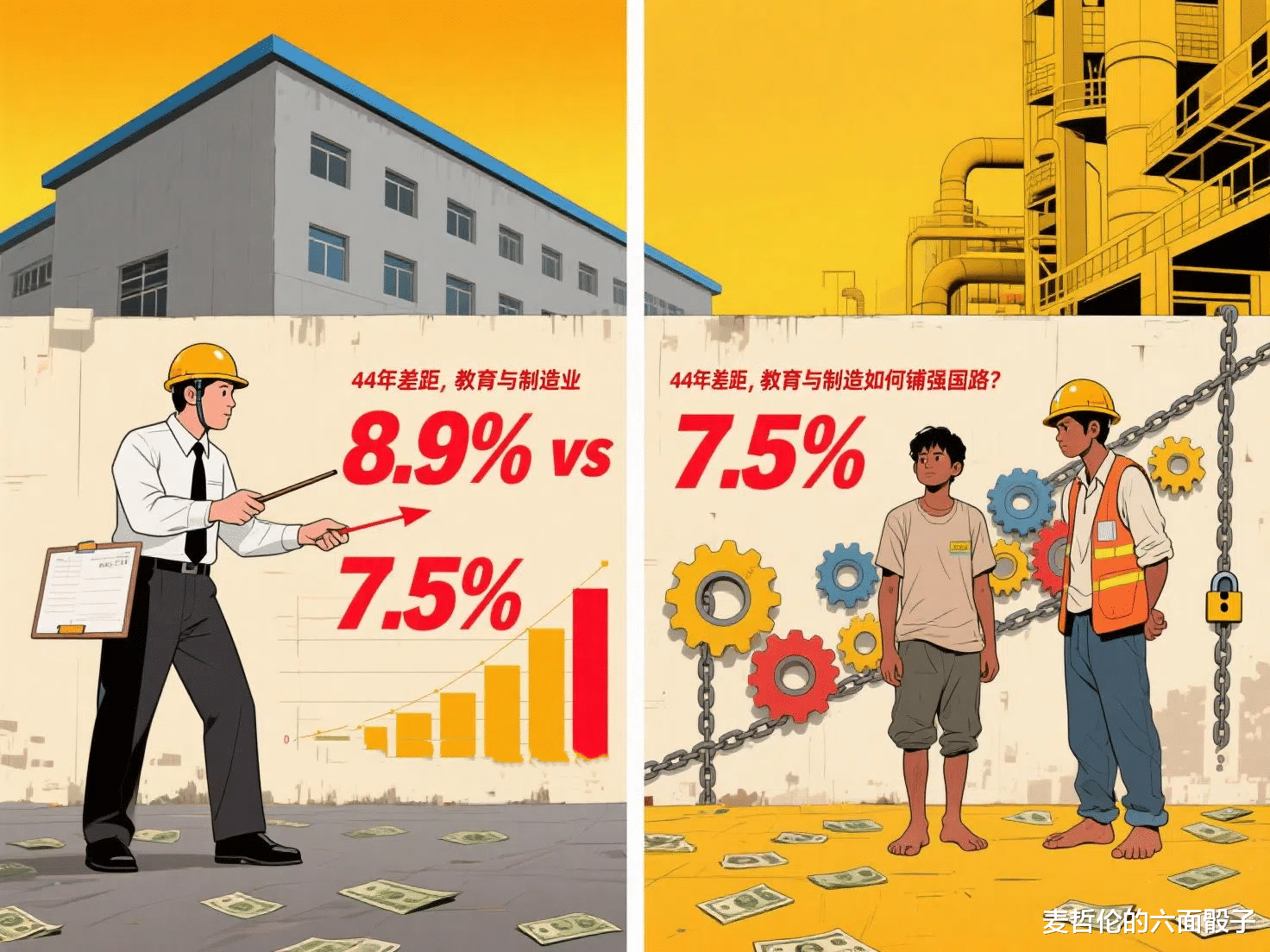

这个时候,印度尝试着去模仿中国的“制造业腾飞”这一现象,不过他们很快便察觉到了理想与现实之间那极为巨大的落差。

中国凭借着完备的产业链以及细致的分工,得以实现高效运转;不过印度却因劳动力素质受限,始终难以跨越那道难关。

如果教育始终停滞,14亿人,将会成为无用的“数字人口”,而印度社会,或许因此陷入失控的恶性循环之中。

中国以高效的行政力量驱动着城镇与工业的崛起;不过印度却因自身的低效以及官僚作风,一而再再而三地拖了后腿。

教育投入缩减,究竟怎样,才能培育出高质量的劳动力呢?这无疑是在拆解,自身的“技能长城”。

尽管官方体系较为滞后,不过现实却不断地逼迫着社会,使其不得不自己去寻找出路,并且从草根层面撕开了一道口子。

人口规模,从红利转变为炸弹,这不仅仅是14亿人的悲剧,更是印度整个社会必须直面的现实难题。

反问一句,当“人口红利”沦为政客口中空洞的概念,谁又来为14亿双空手买单?

数据图表可以直观对比出中印劳动力的素质现状,而那些冰冷的数字背后,是活生生的人与生活。

这是14亿人的困境,但归根结底,是社会的制度之痛。是时候直面现实了,否则再宏大的14亿人口,也会成为一场没有赢家的灾难。

参考来源和文献:

1. 《印度就业报告2024:青年就业率、教育与技能》

2. 《印度全国第五次家庭调查报告(2019 - 2021)》

3. 《世界就业和社会展望》

4. 《印度智库:印度青年就业前景黯淡》

5. 《因工人素质、基础设施问题,富士康从印度越南“回归”中国内地》