谢浩男爸爸不小心说漏嘴,竟然主动提起老婆,原来他在下一盘大棋

自谢浩男与家人团聚以来,公众对其原生家庭的关注热度持续攀升。

在这场跨越24年的寻亲故事中,谢浩男生母的身份始终笼罩着一层神秘面纱——网络上仅存一段十几年前的夫妻采访视频,以及一张谢父与某女子在奔驰展厅的合影。

面对外界对其婚姻状况的揣测,谢浩男父亲始终保持缄默,却在近日的直播中意外打破沉默,引发舆论场新一轮震荡。

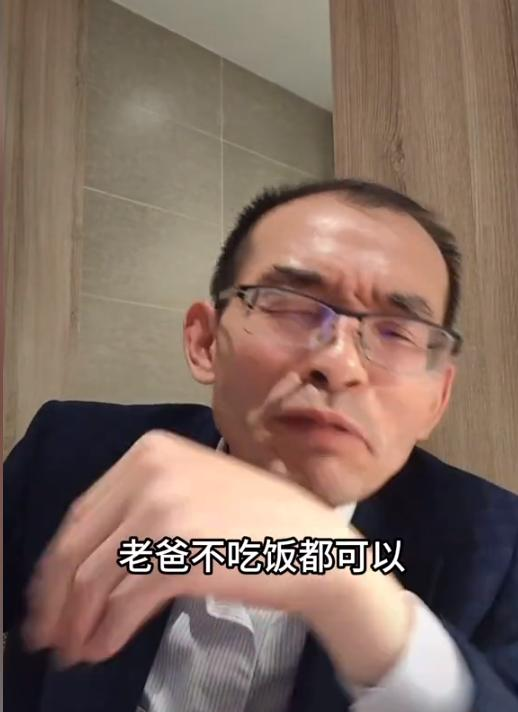

“只要儿子需要,我不吃饭都可以”——这场引发热议的直播发生在谢父送儿子返校当晚。

当网友问及谢浩男的生活费时,谢父的表态充满戏剧张力。

镜头前的他情绪激昂,将传统父亲形象与网络时代的流量密码糅合得天衣无缝。

在强调愿为家人倾尽所有的同时,他话锋突转:“我自己的孩子也好,老婆也好,都是这样的,你们没看到不知道我是怎么对待的。”

这番看似随意的补充,如同投入平静湖面的巨石,瞬间激起千层浪。

这场精心设计的“意外”背后,折射出新媒体时代公众人物的生存智慧。

从认亲事件发酵至今,谢父对妻子话题的回避策略已形成独特的信息真空效应。

每当舆论热度减退,关于谢母身份、婚姻状况的讨论总会适时出现,形成周期性的话题引爆点。

数据显示,谢父相关视频的互动峰值均与其家庭隐私话题高度重合,这种“饥饿营销”式的传播策略,成功将公众好奇心转化为持续流量来源。

在南京某高校周边的临时居所里,谢父的直播场景暗含深意。

选择在儿子求学地开启对话,既强化了慈父形象,又为家庭叙事拓展了地理维度。

面对黑粉“制造谣言博流量”的指责,他坦然回应:“谣言多让它们去飘呗,你不飘的话没流量。”

这番直白表态,不仅消解了部分质疑,更巧妙地将争议转化为话题传播的催化剂。

这种以退为进的公关手段,展现出其对网络舆论场的精准把控能力。

公众对谢母的持续关注,本质上是对完美家庭叙事的集体期待。

在打拐题材备受关注的当下,破碎家庭的重组故事往往被赋予更多象征意义。

谢父深谙此道,通过选择性信息披露维持着故事张力——既未彻底否认离婚传闻,又用“老婆”称谓暗示家庭完整。

这种模糊处理创造出的解读空间,恰是维持话题热度的关键要素。

从传播学角度看,未被满足的窥探欲往往比直白回应更具传播势能。

商业嗅觉敏锐的观察者注意到,谢父的每次舆论操作都暗合流量波动曲线。

当认亲事件的热度自然衰减时,关于家庭隐私的讨论总能及时补位。

这种张弛有度的节奏把控,使事件生命周期得以显著延长。

值得玩味的是,其直播中提及“老婆”的语境并非主动爆料,而是嵌套在父子亲情的话题框架内,既降低了刻意营销的观感,又为后续发展埋下伏笔。

这场舆论博弈中,公众既是参与者也是被引导者。

心理学研究显示,当信息缺口存在时,受众会自发进行信息补全,这种认知行为往往伴随强烈的情感投入。

谢父团队显然深谙此道,通过控制信息释放的颗粒度,成功将私人领域话题转化为公共讨论事件。

从商业价值角度评估,这种可持续的话题产出模式,远比一次性消费热点更具长远效益。

在流量经济的游戏规则下,谢父的表现堪称教科书级案例。

其发言中“倾其所有”的承诺,既契合传统伦理对父亲角色的期待,又暗合新媒体时代的情感营销逻辑。

当家庭隐私成为可量化的传播资源时,如何在道德边界与流量需求间寻找平衡点,已成为公众人物必须面对的课题。

有分析指出,这种策略性信息披露或将开创打拐家庭商业化运营的新模式。

随着谢浩男逐步回归校园生活,谢父的舆论重心面临必然转型。

此次直播中关于家庭成员的表述,可能预示着新的叙事方向。

业内人士预测,当现有话题热度触及阈值时,谢母的“适时出现”将成为延续影响力的关键节点。

这种层层递进的信息释放节奏,既保持公众新鲜感,又为商业变现创造更多可能。

在这场现代版的情感罗生门中,真相与流量的界限愈发模糊。

谢父的案例揭示出一个残酷现实:在新媒体生态中,即便是最私密的情感故事,也可能被重构为可计算的传播要素。

当公众为“是否离婚”争论不休时,真正的棋局早已超越家庭范畴,演变为一场关于注意力经济的深度实践。

未来如何书写这个故事的终章,或许取决于流量红利与人性底线间的最终博弈。