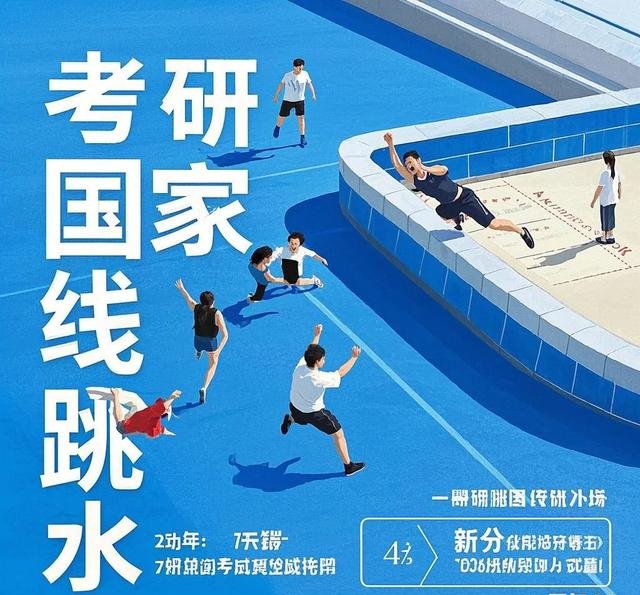

2025年考研国家线大降,这不知是喜还是忧?对研考生有什么影响?

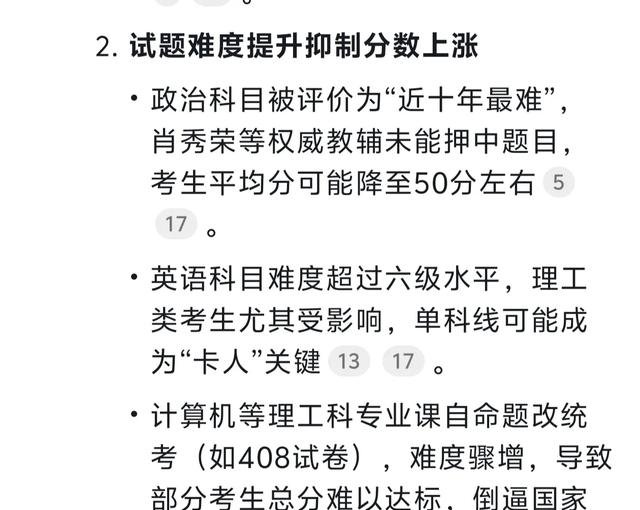

在2025年的研究生考试中,一场看似“降分”的狂欢正悄然上演,但这背后的真相,却让人不得不重新审视考研这条“独木桥”。今年考研国家线全面下降,经济学总分线狂跌15分,文学、理学紧随其后,单科线也大幅缩水。有人欢呼“捡漏机会来了”,也有人冷静提醒:“别高兴太早,真正的竞争才刚刚开始。”到底是“上岸更容易”,还是“内卷更激烈”?今天我们就来掰开揉碎,聊聊这场看似放水的“降分秀”背后,究竟藏着哪些玄机。

降分的背后,是报考人数“腰斩”的现实。

从2023年的考研巅峰474万人,到2025年的388万人,两年减少了近86万考生。这不是数据的简单波动,而是考研热度降温的真实写照。为什么曾经“千军万马挤独木桥”的考研,如今变成了“报名人数大跳水”?原因其实很扎心:研究生学历的“性价比”正在下降。一方面,研究生扩招带来的“学历贬值”让很多人开始重新思考考研的意义;另一方面,职场对学历的过度要求也在逐渐回归理性。再加上专硕学费飙升,一些经济压力大的考生直接选择了“打工人”路线,而不是继续“啃书本”。

但别误会,这并不代表竞争就变轻松了。

虽然人数少了,但考研的淘汰率却创下了历史新高。复试淘汰率接近70%,热门专业的复试通过率更是低得让人发指,甚至出现了“报考即淘汰”的戏码。比如计算机、新闻传播等专业,动辄50%的复试淘汰率,而跨考生更是压力山大——加试本科主干课程、不合格就直接出局。这一切都在提醒我们:考研已经从“初试拼分数”升级为“复试拼综合能力”的全面较量。

那么,复试到底有多重要?

2025年的复试占比直接被推到30%-60%,一些热门专业甚至占到70%。这意味着,初试分数再高,也可能在复试环节被“翻盘”。而复试考察的内容,也从传统的笔试逐渐转向英语口语、科研背景和面试表现,甚至有些院校要求提交论文或竞赛经历。换句话说,考研这场游戏已经不再是“背书刷题”就能赢的简单模式了,它更像是一场“职场面试”,考察的不仅是你的学术能力,还有你的职业潜力、表达能力和社会经验。

调剂更是今年的“修罗场”。

随着国家线下降,调剂窗口也被压缩到仅15天,百万考生争抢有限的调剂名额。热门院校的调剂群里,不乏380分甚至400分的“大佬”,让刚过国家线的考生瞬间失去了信心。更别提985、211院校普遍设置的“本科出身门槛”——很多人连调剂资格都没有。甚至连一些冷门专业的调剂竞争比都达到了1:10,调剂的难度,已经完全不亚于初试。

那么,国家线的下降,究竟是“捡漏机会”还是“陷阱”?

表面上看,国家线的降低为更多考生打开了复试的大门,但实际录取线可能因竞争激烈而“隐性提高”。比如某双一流高校的计算机人工智能方向,录取线直接飙到378分,远超国家线330分。对于刚好过线的考生来说,这更像是一场“看得见吃不着”的游戏。降分,并不意味着门槛低了,只是把更多人推向了“复试的绞肉机”。

当然,这一切也意味着考研的选拔机制正在发生深刻变化。

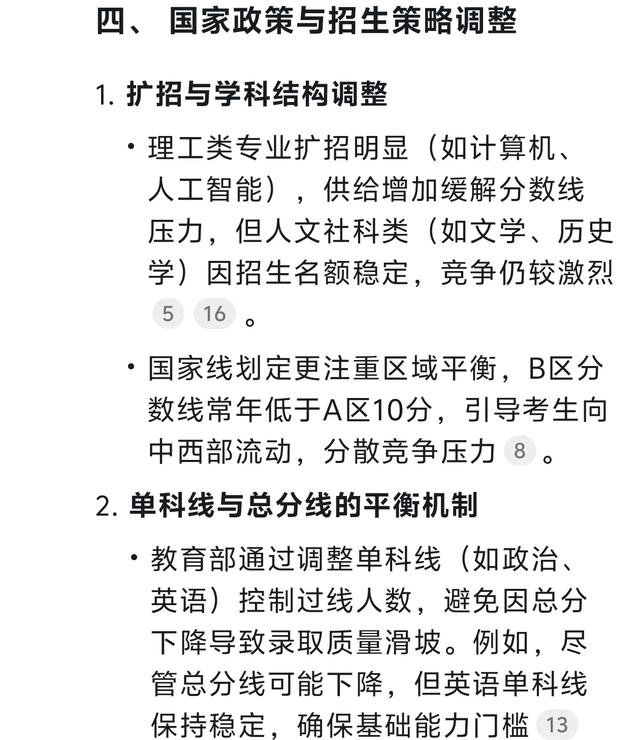

我们正在见证一个由“学术型人才”向“应用型人才”转型的时代。专硕扩招的比例已经接近70%,而学硕的招生名额则在逐年缩减。这背后反映的是社会对研究生培养的需求变化:不再一味追求理论深度,而更注重实践能力和就业导向。比如人工智能、临床医学等新兴领域的扩招,恰恰是为了填补行业对高端应用型人才的需求。

那么,身处这种“降分时代”的考生,应该如何调整策略?

复试准备要“从长计议”。 既然复试权重越来越高,就必须提前准备科研经历、英语口语和面试技巧,甚至要根据目标院校的要求,补修专业课程或积累实习经验。特别是跨考生,更要注重与目标专业的“契合度”,用系统化的学习和实践证明自己的专业能力。

调剂需要“田忌赛马”。 不要盲目扎堆热门方向,可以优先选择连续三年降分的冷门专业,或者关注新设的交叉学科。这些领域竞争相对较小,调剂成功率会更高。比如农学、生态学这样的“降分洼地”,就是今年的“宝藏专业”,值得擦亮眼睛去发现。

心态一定要稳。 考研虽然是人生的重要节点,但它绝不是唯一的“上岸方式”。如果今年的结果不如意,也不必灰心丧气。人生的路有千百条,每一条都可以通向成功。

那么,降分的考研时代,真的会影响研究生培养的整体质量吗?

有人担心,国家线下降会导致“研究生含金量缩水”,尤其是一些新增的硕士点是否能保证教学质量,确实值得商榷。但从长远来看,研究生的学术水平更多取决于高校的教育模式和师资力量,而不是国家线的高低。只要高校坚持高质量的培养体系,未来的研究生依然可以在各自的领域中脱颖而出。

那么问题来了:“降分”到底是考研的“春天”,还是“更卷”的开始?你觉得,考研的这波变革,究竟是机遇还是挑战?