红军为啥要长征?其实源于一个乞丐提供的绝密情报!

1934年10月,面对第五次“反围剿”的失利,中央红军主力决定实施战略转移,由此踏上了跨越两万五千里的长征征程。这一决策标志着红军开始了一段充满挑战与艰辛的远征。

乍一看,这就像是咱们吃了败仗,不得不换个地方重新开始。

然而,这只是部分真相。更关键的因素在于,一个乞丐意外泄露了一份重要情报。

这份情报的具体内容到底是什么?

【一、一个乞丐带来的密报】

1934年10月7日,在瑞金沙洲坝的党中央临时驻地,一个奇怪的身影引起了注意。这个人穿着破破烂烂的衣服,浑身散发着难闻的气味,脸部肿得几乎认不出模样,看起来就像个乞丐。

一到目的地,这个乞丐就急切地要求面见周总理,声称手头有重要情报必须马上汇报。

在第五次“反围剿”期间,我们党的处境极为困难。那时,突然出现了一个身份不明的乞丐,竟然提出要见中央领导。在当时的情况下,这种请求显然不可能被接受。

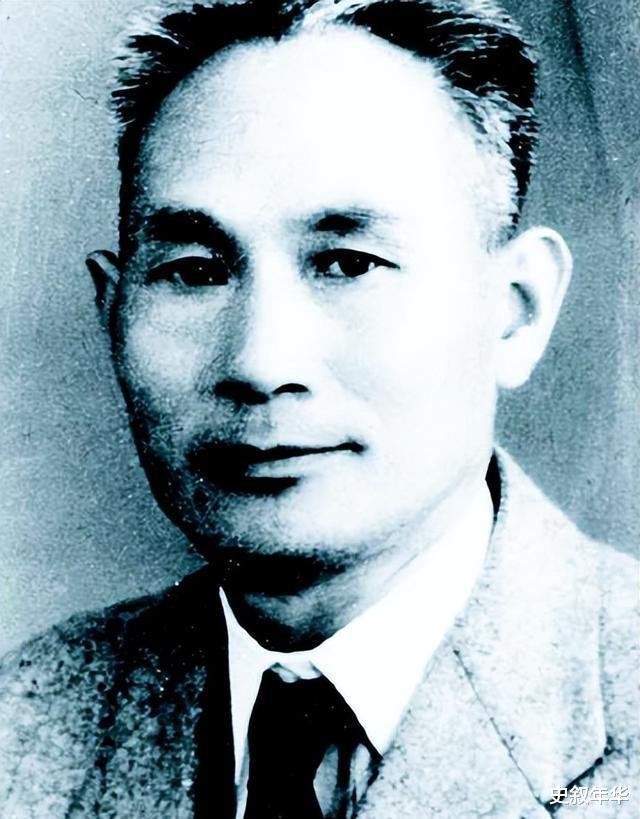

出乎意料的是,当周总理和李克农得知对方姓名后,立即动身前去会面。这一举动展现了他们对该人的重视程度。两位领导人没有耽搁,迅速安排了这次见面,体现了他们高效的工作作风。这个决定虽然突然,但充分说明了他们对此次会面的重视程度。他们的行动也反映出在重要事务上,领导人们往往会采取直接而迅速的处理方式。

接过对方递来的文件,周总理脸色立刻变得凝重。他迅速意识到,这份文件的内容若属实,将直接关系到我党的存亡。这份突如其来的信息,让他不得不重新审视当前的局势,思考应对之策。

党中央仔细研究了这份文件,并结合当前战局进行分析。他们意识到,情报中所描述的情况正在逐步成为现实。如果不立即采取措施,我们的部队将面临被敌军完全包围的危险。

一旦陷入包围圈,想要成功突围的机会几乎为零。这种情况下,突围的可能性非常小。

到了8号,红军的本地部队开始接手防御任务,主力部队则快速向于都、兴国和瑞金方向集结。

11日,中央分局紧急成立,并接到了在苏区坚持游击作战的指令。与此同时,周总理与负责西线战事的国民党将领陈济棠秘密协商,达成了借道协议。这两项举措为后续行动奠定了基础。中央分局的成立标志着战略部署的调整,而借路协议的达成则为行动提供了便利条件。周总理与陈济棠的谈判显示了我方在复杂局势下的灵活应对能力。

21日,中央红军主力部队在成功实施突围行动后,正式开启了被后世称为"长征"的战略转移。这一历史性时刻标志着中国共产党领导的革命武装力量开始了长达两年的艰苦跋涉。红军将士们肩负着革命的重任,毅然踏上了这条充满挑战的西进之路。这次大规模军事行动不仅是战略上的重大转折,更为中国革命事业开辟了新的局面。

红军突破包围后的第十天,敌军逐步控制了长汀、宁都、会昌,并迅速逼近瑞金城。如果那时党中央未能及时转移,局势将会极其严峻。这种迅速推进显示了敌军的强大攻势,也突显了党中央决策的紧迫性和重要性。

大家难免会好奇,到底是什么样的文件,能让中央红军毅然踏上长征之路,成功保存了主力部队的实力?这份关键的文件,其来源究竟是哪里呢?这确实是个值得探究的问题。这段历史。

这个在瑞金突然冒出来的乞丐,到底是什么来头?他的出现让人不禁好奇,这个看似普通的路人,背后是否藏着什么不为人知的故事?在瑞金这个平静的小城里,一个乞丐的出现无疑打破了往日的宁静,引发了人们种种猜测。他究竟是偶然路过的流浪者,还是另有隐情?这个问题成了大家茶余饭后的谈资。毕竟,在这样一个地方,任何不寻常的迹象都值得深究。或许,揭开这个乞丐的真实身份,能让我们对这座城市有更深入的了解。

【二、传送密报】

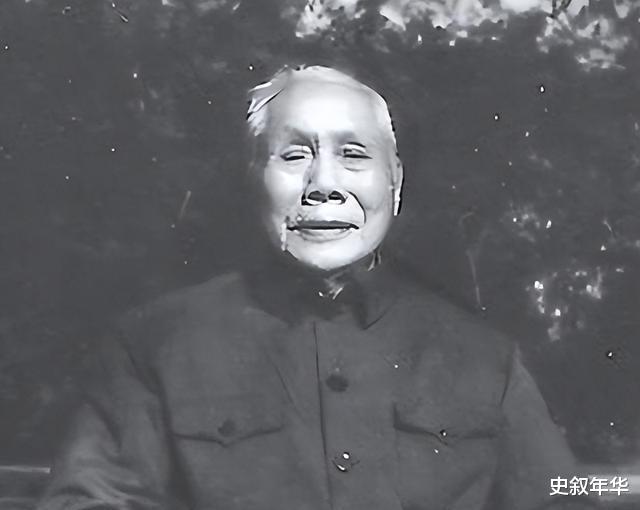

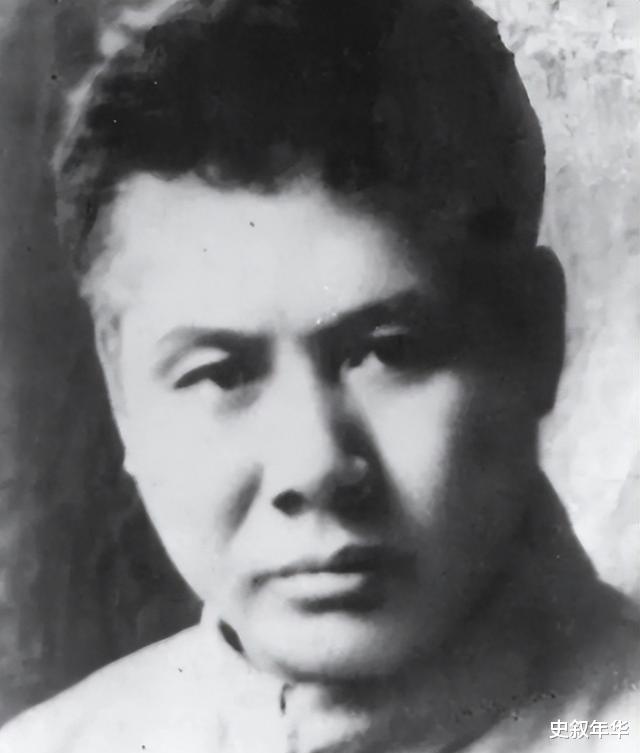

这位看似普通的乞丐,实际上大有来头,他是我党特科的核心成员项与年。他手里拿的那份重要情报,是国民党赣北第四行署的头头莫雄亲自交给他的。

拿到这份关乎党和红军生死存亡的绝密情报后,项与年深感震惊。他迅速找到刘哑佛和卢志英,三人共同商讨并规划了一条安全可靠的情报传递路线。这次紧急会面确保了情报能够及时且秘密地送达目的地,为后续行动奠定了基础。

考虑到项与年精通客家话,在旅途中使用这种方言能有效降低被敌方察觉的风险。经过慎重评估,组织决定由他负责运送这份机密文件。这样的安排不仅确保了情报传递的安全性,也充分利用了项与年的语言优势。

为了确保信息的安全传递,他们迅速行动起来。趁着夜色,三个人使用特殊的隐形墨水,将关键信息逐一转录下来。完成这一步后,他们开始仔细研究路线,为项与年的行程制定了周密的计划。每一步都经过反复推敲,力求万无一失。

我们从南昌出发,乘坐汽车前往吉安,随后进入泰和地区。接着,我们穿过山区,直接前往兴国和于都,最终抵达瑞金。整个行程连贯顺畅,从城市到山区,再到目的地,路线安排合理,确保了我们能够顺利到达瑞金。

准备工作完成后,项与年乔装成一位私塾老师。他随身携带了四本学生字典,里面藏着重要情报,还有几张临摹的作战地图。一切安排妥当后,他便启程出发了。

项与年他们这一趟行程,比预想的更加凶险。一进入太和山区,项与年就发现,几乎每个村子都有敌军驻扎。不管是主干道还是小径,全被敌军严密把守。只要看起来有点可疑,就会被抓去审问。

项与年为了尽快把消息传递到瑞金,选择了走山路。他白天赶路,晚上就在野外休息,经常吃不上一顿像样的饭。为了节省时间,他顾不上找地方好好休息,饿了就随便吃点干粮,渴了就喝点山泉水。一路上,他风里来雨里去,吃尽了苦头。虽然条件艰苦,但他始终没有放慢脚步,一心想着早点完成任务。这样的日子持续了好几天,他硬是靠着毅力坚持了下来。

在山里走了这么久,项与年简直像换了个人。出发时他还是个斯文的教书先生,现在却瘦得皮包骨头,满脸胡子,跟路边的乞丐没什么两样。

抵达兴国时,项与年发现敌人的防御措施明显升级了。各个村庄都建起了碉堡,就连每条路口的制高点也都设置了哨兵。

这会儿敌人警惕性特别高,生怕出什么岔子。只要看到年轻力壮的人往苏区那边走,二话不说就扣下来,说是"赤匪探子"。这么一来,想跟之前几天似的在山里自由走动,根本没戏。

时间紧迫,项与年明白必须抓紧行动。他打量了一下自己的模样,忽然想到或许还有更便捷的办法。这个念头一冒出来,他顿时觉得眼前豁然开朗,事情似乎有了转机。与其硬闯,不如换个思路,说不定能事半功倍。想到这里,他立刻调整了计划,准备尝试新的方法。

紧接着,项与年二话不说抓起一块石头,猛力朝自己脸上砸去。他咬紧牙关,硬是砸掉了四颗牙齿才罢休。这一下子,他疼得直接晕了过去,倒在地上不省人事。

第二天早上,等项与年一睁眼,脸肿得连五官都认不出来了。衣服也因为长期在外面风吹雨打,破得不成样子。这么一看,他活脱脱像个刚被地痞流氓打了一顿的流浪汉。

尽管他现在的样子已经让人避之不及,但他还是谨慎地把情报塞进了一个破旧的布袋里。为了确保安全,他还在四本词典上故意放了些变质的食物。这样一来,即使有人注意到这些书,也不会轻易去翻动它们,从而保护了情报的安全。

项与年把自己弄得又脏又臭,完全像个不起眼的乞丐。这样一来,他轻松避开了敌人的检查。那些国民党士兵看到他都躲得远远的,谁也不想靠近这个“臭要饭的”。

10月7日,项与年历经艰险,最终抵达瑞金。一到目的地,他立即与周总理和李克农取得了联系,成功递交了那份至关重要的绝密情报。

望着眼前这位几乎难以辨认的老战友,他们心中既充满感慨又满怀感激。正是他提供的关键信息,使得中央红军在第五次“反围剿”失利后,得以踏上那场著名的两万五千里长征。

这份情报的具体内容是什么?莫雄作为国民党的一员,为什么选择将这份情报交给项与年呢?首先,我们需要了解这份情报的性质和重要性。莫雄的身份使他能够接触到一些敏感信息,这些信息可能对项与年及其所在的组织具有重要意义。那么,莫雄为何会选择项与年作为情报的接收者呢?这可能与项与年在组织中的地位、两人的信任关系,或者情报本身的性质有关。通过分析这些因素,我们可以更好地理解莫雄的动机和这份情报的传递过程。

【三、铁桶计划】

所谓的“铁桶计划”,就是国民党军队以瑞金为中心,多支部队从不同方向同时推进,最终在距离瑞金150公里的位置形成一个完整的包围圈。这一策略的核心是通过多路并进,逐步缩小包围范围,最终实现对瑞金的全面封锁。

随后,所有单位每天都保持稳定的推进速度,严格按计划前进5公里。到达预定地点后,部队立即着手建造防御工事和碉堡,同时精心布置火力点,确保每个位置都得到有效保护。这种有序的推进和严密的防御安排,让整个行动既高效又安全。

在瑞金周边,国民党计划铺设不少于30层铁丝网和火力封锁带。这些防线将完全切断中央苏区的对外通道,阻断红军与外界的联系,包括信息传递和物资运输。通过这种方式,他们试图彻底孤立红军,削弱其战斗力。

一旦前面的部署顺利完成,就能对被困在狭小区域的中央主力红军发起猛烈攻势。在这种局面下,红军几乎难以组织有效反击。整个作战计划的关键在于前期布局的精准执行,只要这一步到位,后续的战斗将变得相对轻松。红军的处境会非常被动,难以扭转战局。

1934年9月,蒋介石在庐山主持了一场关于“铁桶计划”的军事会议。这次会议召集了各方军事将领,重点讨论并部署了该计划的实施细节。蒋介石在会上详细阐述了计划的战略目标,并要求与会人员全力配合,确保计划的顺利推进。此次会议为后续的军事行动奠定了基础,体现了蒋介石对这一计划的高度重视。

这场战略讨论持续了好几天,大家把方案的每个细节都过了一遍。从兵力部署到武器配置,再到每日行军距离和防御工事的建设,每个环节都没落下。会议期间,各方意见不断碰撞,最终达成了统一的执行方案。

在会议现场,所有文件都标有"绝密"字样。每份材料都有独特的编号和记录,确保一旦遗失或外泄,能够迅速锁定责任人。这种严密的管控措施,体现了会议对信息安全的重视程度。

如果在这种敏感时期发生文件丢失或信息泄露,问题就严重了。这往往表明组织内部出现了问题,要么是有人故意泄密,要么就是混入了敌方人员。一旦被抓住,后果非常明确,基本上就是性命不保。

尽管形势严峻,莫雄还是决定将"铁桶计划"交给项与年,让他负责把这份重要情报转达给党中央。面对重重困难,他依然选择相信项与年,认为他是完成这项任务的最佳人选。这一决定体现了莫雄对党中央的忠诚,也展现了他对项与年能力的充分信任。通过项与年,这份关键情报得以安全传递,为后续行动奠定了基础。

莫雄这么做的原因到底是什么呢?

莫雄一生秉持正义,积极参与多场重大历史事件。他年轻时投身黄花岗起义,随后加入护国运动对抗袁世凯,接着参与讨伐陈炯明的战役,最终在北伐战争中贡献力量。这些经历充分展现了他对正义事业的坚定追求。

北伐战争刚打完,蒋介石就开始着手削弱莫雄的势力。为了夺取莫雄的兵权,同时消除潜在的威胁,蒋介石给了他一个少将参议的头衔。表面上看似升职,实际上却是个虚职,既没有实权,还导致莫雄原有的部队被解散。这一招明升暗降,彻底削弱了莫雄的军事影响力。

莫雄早年参与过两次反对蒋介石的活动。1930年,他进入宋子文领导的财政部任职。在那里,他偶然结识了刘哑佛,并通过刘哑佛的介绍认识了项与年。此后,莫雄还成功联系上了周恩来和李克农,进一步扩大了自己的交际圈。

莫雄当时一心想着加入共产党,满怀热情。但考虑到他的特殊身份,党组织认为他不入党反而能发挥更大作用,所以建议他暂时留在党外。这样一来,他可以在党外为党的事业做出更多贡献,比直接入党更有价值。

1934年初,在杨永泰这位老朋友的推荐下,莫雄被任命为国民党赣北第四行署的专员,同时兼任保安司令。这一任命使他再次获得了军事指挥权。

这个特殊身份使他能够参与蒋介石制定的“铁桶计划”。由于他的背景和关系,他顺利加入了这一重要行动。通过这种参与,他直接接触到了核心机密,并成为计划的关键人物之一。这种经历不仅提升了他的地位,也让他深入了解了国民党内部的运作方式。可以说,这个身份为他打开了一扇通向高层决策的大门。

"铁桶计划"的周密程度令人震惊,其详细部署简直让人不寒而栗。这份情报若不能及时传递到共产党手中,将给共产党带来难以估量的巨大损失。虽然不至于导致全军覆没,但必定会造成极其严重的伤亡和破坏。这个计划一旦实施,后果不堪设想。

会议刚一结束,莫雄就做出了一个极其冒险的决定。他顶着巨大的生命危险,将那份关键的“铁桶计划”转交给了项与年。项与年身份特殊,既是保安司令部的秘书,又是共产党的地下联络员。这个举动,无疑是在刀尖上行走,但莫雄深知,只有项与年才能确保这份重要情报安全送达。