“油电同价”之后又玩“油电同速”,比亚迪还让不让对手活?

电动汽车,曾经是未来出行的一抹亮色,如今却似乎陷入了某种瓶颈。续航焦虑、充电难题,像两座大山,横亘在消费者与电动汽车之间。 你或许也曾心动于电动汽车的环保理念和智能科技,但最终还是因为那挥之不去的“里程焦虑”而选择了传统燃油车。 比亚迪,这个名字在近年来与电动汽车的革新紧紧联系在一起。它似乎找到了解决这些难题的钥匙,一把名为“技术”的钥匙。

最近,比亚迪发布了汉L和唐L两款新车,并同步推出了兆瓦级闪充技术。 5分钟充电,续航407公里。这组数字一经公布,便引发了业内外广泛的关注和讨论。 有人惊叹于技术的进步,有人质疑数据的真实性,也有人担忧配套设施的完善程度。 但无论如何,比亚迪的这一举动,无疑给沉寂已久的电动汽车市场投下了一枚重磅炸弹。

那么,这枚“炸弹”的威力究竟如何?它能否真正引爆电动汽车的普及浪潮?我们不妨从技术本身出发,深入剖析比亚迪的这次技术突破,并探讨其对未来出行方式的影响。

比亚迪兆瓦级闪充技术的核心在于其全域1000伏高压架构。这套架构整合了高压平台、大功率充电设备以及高倍率电池,实现了充电功率的指数级提升。相比传统的400伏充电平台,1000伏高压架构能够承载更大的电流,从而实现更快的充电速度。 就好比一条更宽阔的河流,能够容纳更多的水流,从而更快地灌满水库。

与此同时,比亚迪自主研发的刀片电池也为兆瓦级闪充提供了坚实的保障。 刀片电池采用磷酸铁锂材料,具有更高的安全性、更长的循环寿命以及更强的耐低温性能。 在高压快充的场景下,刀片电池的稳定性和可靠性得到了充分的验证。 这就好比一个坚固的容器,能够承受更大的压力,从而确保安全高效地储存能量。

除了硬件层面的提升,比亚迪还在软件算法上进行了优化。 智能化的充电管理系统能够实时监控电池状态,并根据不同的充电环境和电池温度,动态调整充电策略,确保充电过程的安全性和效率最大化。 这就好比一个经验丰富的调度员,能够根据实际情况灵活调配资源,从而达到最佳的运行效果。

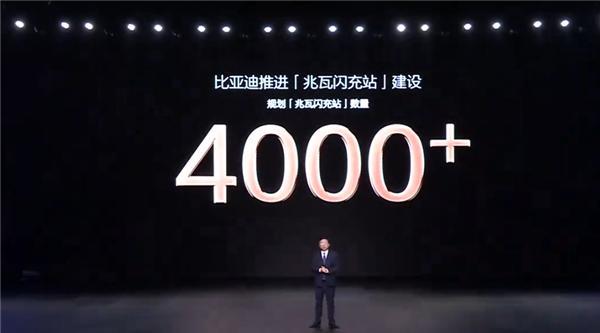

当然,一项新技术的应用,不可能一蹴而就。 比亚迪也坦言,兆瓦级闪充技术的普及,还需要充电桩等配套设施的同步升级。 为此,比亚迪计划在未来三年内建设超过4000座兆瓦级闪充站,并向行业开放技术共享,共同推动充电网络的建设和完善。 这就好比修建一条高速公路,不仅需要车辆性能的提升,还需要道路基础设施的同步完善,才能真正发挥出高速公路的优势。

除了充电技术的突破,比亚迪在动力性能方面也取得了显著的进步。 以唐L EV为例,其双电机四驱版系统总功率高达810kW,零百加速仅需3.9秒,堪称“家用SUV动力天花板”。 如此强劲的动力表现,得益于比亚迪自主研发的电机技术。 高转速电机不仅能够提供更强劲的动力输出,还能够提升能量转换效率,从而降低能耗。

在智能化方面,比亚迪也紧跟时代潮流,为汉L和唐L配备了先进的智能驾驶辅助系统。 这套系统集成了多个摄像头、毫米波雷达和超声波雷达,能够实现自动泊车、车道保持、自适应巡航等功能,为用户提供更便捷、更安全的驾驶体验。

从技术角度来看,比亚迪的这次技术突破无疑是具有里程碑意义的。 它不仅解决了电动汽车充电慢的难题,还提升了电动汽车的动力性能和智能化水平。 这对于推动电动汽车的普及,无疑将起到重要的推动作用。

然而,技术只是其中一个方面,市场最终的接受程度,还需要考虑价格、品牌、服务等多重因素. 目前来看, 配备兆瓦级闪充的比亚迪汉L EV预售价在27万-35万元之间,唐L EV预售价在28万-36万元之间。这个价格区间在国内电动汽车市场中处于中高端水平。 是否能够被广大消费者接受, 还需要市场进一步的检验。

此外,充电基础设施的建设速度也将直接影响兆瓦级闪充技术的推广应用。 虽然比亚迪承诺建设4000座兆瓦级闪充站,但与庞大的电动汽车保有量相比,仍然存在一定的差距。 如何加快充电网络的建设,如何与其他品牌的充电标准兼容,这些都是比亚迪需要思考和解决的问题。

从行业的角度来看,比亚迪的这次技术突破,也对其他汽车厂商提出了新的挑战。 在电动汽车领域,技术创新是企业生存和发展的关键。 其他厂商需要加快技术研发步伐,不断提升产品竞争力,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

根据中国汽车工业协会的数据,2023年1-11月,我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。 这表明,中国新能源汽车市场正在快速增长,消费者对电动汽车的接受度也在不断提高。 比亚迪的兆瓦级闪充技术,恰好迎合了市场发展的趋势,有望进一步推动电动汽车的普及。

总而言之,比亚迪的兆瓦级闪充技术,是一项具有划时代意义的技术创新。它不仅解决了电动汽车充电慢的痛点,也提升了电动汽车的整体性能和竞争力。 随着技术的不断成熟和配套设施的逐步完善,兆瓦级闪充技术有望引领电动汽车行业进入一个新的发展阶段。 这场技术革命,将深刻地改变人们的出行方式,也必将推动中国汽车工业走向更加美好的未来。 当然,挑战依然存在,但我们有理由相信,在技术的推动下,电动汽车的未来更加光明。