明朝的仓廪制度,原本是按照实际情况制定,后来成了压榨人民的工具

历史

08-29

阅读:85

评论:0

全文共1462字,阅读时间3分钟

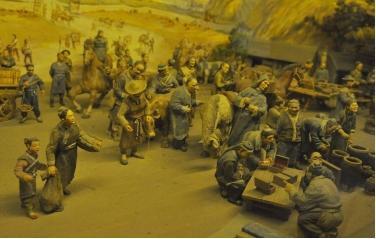

在中国古代封建社会中,农耕文明占据了主导地位,粮食对于该时代的国家与人民而言,其重要性不言而喻。纵观中国历史的发展进程,不难发现国家政权的更迭往往与粮食欠缺有着千丝万缕的联系。在严格的等级制度下,百姓作为最底层的人民,常常需要承担粮食欠缺带来的不良后果。虽然百姓肩负着为国家生产粮食的重任,但由于朝廷对赋税的严格管理,他们辛苦种出的粮食大部分都要上交给国家,难以满足日常的温饱需求。尤其是在饥荒年间,农民们一年的辛勤劳作可能颗粒无收,面对繁重的赋税,他们往往只能选择逃离家园,踏上漫长的逃荒之路,其中许多人在饥饿中丧失了生命。

一、明代粮仓仓储制度的建立背景及条件

明朝的粮仓仓储制度的建立并非偶然,而是建立在前人坚实的基础之上。秦朝时期实行的粮食管理交接制度,要求接任的粮仓官员在上任前必须调查清楚前一位官员留下的真实情况,如有异常必须及时汇报。这一制度的实施极大提高了粮仓的管理效率。汉朝时期则对粮仓官员提出了更为严格的要求,要求他们对粮食数量变动进行详细记录并严格保密这些数据,这些数据不仅关系着官员的考核还直接影响着朝廷的政策决策。明朝在继承前朝经验的基础上进一步发展完善了粮仓仓储制度。

二、明代粮仓仓储制度的主要内容与特点

首先明朝实行以农业税粮为主要收入来源的粮仓储存制度。每年农民用粮食来缴纳税收的制度使得明朝能够拥有庞大的粮食储备资源。这些粮食主要存储在中央和地方粮仓中其中百姓缴纳的粮食分为存留粮和起运粮存留粮主要用于地方存粮而起运粮则是由民间运往京城供皇帝和朝廷官员使用。