港片是怎么没落的?

喜欢港片的观众可能心中都有一个共同的疑问,那就是港片为什么不行了,虽然现在每年仍有不少港片推出,但影响力肯定是远远,不如上世纪,作为港片黄金年代的代表人物,王晶导演曾在一个采访中就这个问题发表过自己的看法,基本就是台湾市场的崩溃,引致香港市场的没落,港片的没落是不是真的如王晶所说,因为台湾市场的崩溃导致呢,而周星驰的《济公》也是否真的是台湾片商抵制港片的导火索,还有那最出名的八大片商,又到底是哪八家呢?

港片历史过于悠久,今天咱们就不从1913年说起了,而是直接从1988年开讲,可能有人会问,为什么八九十年代,十多年的黄金期,偏偏要单独选择这一年呢,因为1988年1月1号,新宝院线成立了,80年代前期的香港影坛是邵氏、嘉禾、金公主三条院线争霸,到了80年代中期,邵氏退场,德宝上场,就变成了嘉禾、金公主、德宝三足鼎立。

因为那段时间电影行业发展迅速,票房屡创新高,而且在东南亚,台湾省都很卖座,吊打他们的本土影片,所以这些地方的热钱便纷纷涌入了香港,想要投资港片制作,这样做虽然有一定的风险,但好处却显而易见的有两个:一是能分润到香港市场的票房利润,二是方便获影片版权,拿回自己的地盘放映,比如说台湾省有很多本土发行商,他们买港片竞争很是激烈,如果在电影制作之初就做了投资,那基本上就能稳拿影片版权,可以说,投资港片制作的收益是远远大于风险的。

然而这么好的投资机会,哪可能让他们轻松获得,上面说的三家香港院线,基本上就是自产自销,而且他们还在台湾有自己的办事处,所以别人很难在这其中分一杯羹,只有一些小的独立制片公司,会接受外部资金制作影片,但受限于公司实力,所以制作的片子都是小卡斯,在香港以外的市场没有什么票房号召力,在香港本土因为需要排在三大院线上映,所以也拿不到好的档期,因此外资投资港片一直都是不温不火。

直到1987年,金公主院线的三大老板之一陈荣美,实在是看不下去了,这白花花的银子没人拿,真是可惜,于是便拉着另一个老板冯秉仲,在金公主外单独又成立了一家院线,并于1988年1月1日1号开业,也就是新宝院线,相对于之前的三家院线来说,新宝很少自己投资拍片,而是充当中间人,给涌入香港的热钱牵线搭桥,让他们与独立制片公司合作开戏,这样拍出来的成品,不但能让投资者们轻松拿下版权,回到自己的地盘上映,而且还可以在新宝院线排到黄金档上映,获得一部分香港市场的票房分成,简直就是双赢。

而且新宝不是用自己的钱投资,所以给制片公司开出的条件比较优厚,这直接就吸引到了不少有实力的香港电影人投靠新宝,比如嘉禾的大将洪金宝,他创办的宝和是嘉禾最大的卫星公司,在很长的一段时间里,嘉禾发行的电影,有八成都是宝禾制作的,但也正是因为宝禾产量多,所以造成了影片积压,洪金宝不得不与其他兄弟公司争夺黄金档期的拍片。

1988年新宝院线刚成立,那黄金档期自然是随便拿的,所以洪金宝便毫不犹豫的投靠了新宝,只不过他跟嘉禾并没有断干净,那一间宝禾和电影仍是嘉禾的卫星公司,虽然自己不怎么管理了,但仍然留了刘观伟,林正英等一众兄弟,在宝禾电影拍出了《僵尸叔叔》《一眉道人》等作品,而洪金宝则以“宝祥电影”的名义与新宝院线合作开戏,把大部分的精力放在了这边。

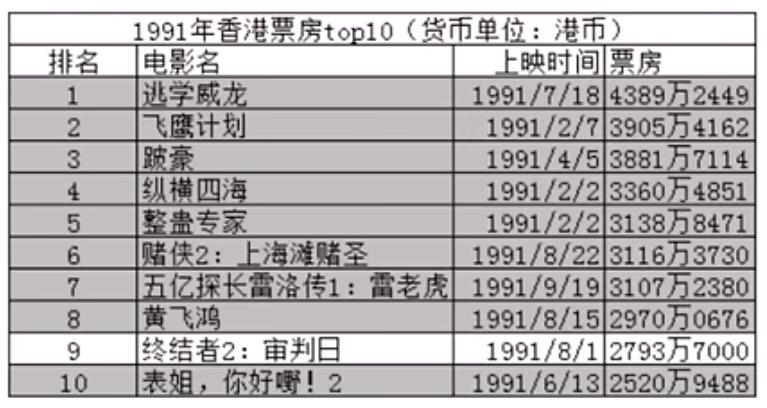

在此之外,嘉禾的另一员大将许冠文,也同样因为新宝的优渥条件投靠了过来,还有向华强的永盛电影,相对于洪金宝与许冠文来说是比较自由独立的,因此制作的电影便可以在新宝跟嘉禾之间选择,比如《整蛊专家》《逃学威龙》等片就是在新宝上映的,而《鹿鼎记》《武状元苏乞儿》等片则是在嘉禾的院线上映,总的来说,新宝的创办大大的激发了香港电影人的创作能力,当年便是港产片的发行数量提升到了115部,比前几年有显著性的增多。

而在票房表现上,新宝也表现不俗,在成立之初的那几年,每年的票房收入都能达到两亿左右,远超德宝与金公主这些老牌院线,仅比嘉禾差上一点,而且新宝制作的片子不但在香港本土卖座,在外也同样反响不俗,比如徐克的《笑傲江湖》系列,就是新宝跟金公主联合投资的,虽然第一部没有拿到很好的票房,但他们仍然坚持拍了第二部《东方不败》,没想到直接引爆市场,不但在香港大卖3千多万港币,而且在台北,韩国市场,也均获得了出人意料的票房成绩,这直接就让海外的热钱更为疯狂,想着法子要参与港片制作。

而新宝这不俗的成绩自然也让其余三家院线看的眼红,于是便也顺其自然的开始接收海外资金,扩大生产,亦或者自己投资拍摄影片,但在开拍前卖出海外发行权,也就是我们之前经常说的“卖片花”了,台湾省的发行权卖个大几百万,东南亚发行权再卖个小几百万,这样基本上就够影片的制作成本了,而日韩市场的版权费和香港本土的收入,那就是纯利润,香港制片方付出的只是好的构思,以及许诺使用名气大的导演和演员拍摄,用通俗点的话来讲,就是只需要一个PPT就能空手套白狼,简直就是稳赚不赔。

这么好的生意,香港的电影人们自然都不会错过,于是很多电影人都开了制片公司,绕开几大院线,单独的跟台湾、东南亚片商界,比如我们之前说的,刘德华创办了“天幕电影”,刘镇伟王家卫创办了“泽东电影”,曾志伟,陈可辛等人创办了“UFO”,这些公司都是受益于卖片花制度才能够运作起来的,因为当时港片的最大市场是台湾,几乎三成外埠的票房都是台湾市场贡献的,所以到了90年代初期,香港电影的主要投资方也不再是嘉禾金公主这样的老牌院线,而是换成了台湾的八大片商。

这其中的第一大是台湾中央电影公司的副总经理徐立功,他拥有台湾的新世界中国等多家龙头戏院的排片权,李安的《推手》《喜宴》《饮食男女》等片都是由他推动拍摄的,而在香港影坛,他则投资了《新龙门客栈》《黄飞鸿之狮王争霸》等一系列经典的港片。

八大片商的第二位是年代国际公司的副经理邱復生,他成立的“大学公司“操控了台湾不少强制院线的排片权,在香港的电影投资有《笑侠楚留香》等作品,在此之外他还投资过不少内地电影,比如张艺谋的《大红灯笼高高挂》以及《活着》都有他在幕后操盘。

八大片商的第三位是“学者公司”董事长蔡松林,拥有大世界及金马院线的拍片权,曾投资过刘德华的《战神传说》结局大家也知道的,让他血赔,还有刘镇伟,王家卫的泽东电影,他也是是幕后的金主,《东邪西毒》《东成西就》便是他投资的,另外他还是永盛公司的股东,实力堪称雄厚。

这八大片商的第四位是长虹影视公司的经理吴敦,他还是竹联帮的总护法,前几期咱们介绍过这个人,他主要投资制片,不经营发行,像《新流星蝴蝶剑》《庙街十二少》《追男仔》,以及《神经刀与飞天猫》等片,都有它参与投资制作。

八大片商的第五位也跟吴敦一样是帮派出身,他就是西北帮的杨登魁,李连杰创办的正东电影便有他在幕后支持,因此《方世玉》《太极张三丰》的版权也都是直接低价卖给了杨登魁的巨登娱乐公司。

八大片商的第六位是龙翔影业的王应祥,他在香港主要跟徐克的电影工作室,以及高志森,黄百鸣的电影公司合作,像《东方不败》《铁马骝》《九二应召女郎》等片都有它的投资。

八大片商的第七位是雄威影业公司的董事长江文雄,大多投资在内地拍摄的港片,比如《一代枭雄》以及《刀剑笑》等。

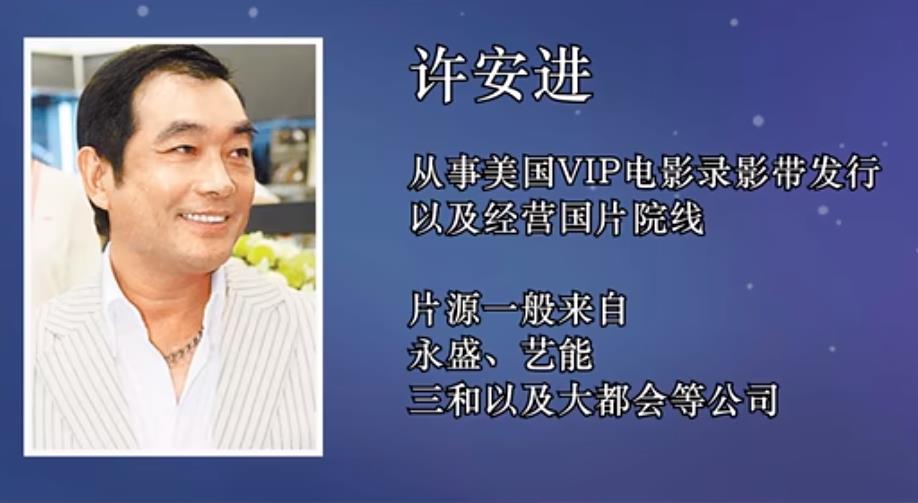

这八大片上的最后一位是从事美国vIP电影录像带发行,以及经营国片院线的许安进,他的片源一般来自香港的永盛、艺能,以及大都会等公司。

这八大片身上的财力可以说是个个雄厚,为香港源源不断的提供资金,致使当时的港片形势一片大好,不但影片生产数量连年增加,而且本土票房成绩也是持续增长,外部票房也同样喜人。

然而俗话说的好,月满则亏,水满则溢,港片在这蒸蒸日上的表象之下,其实还暗藏着重重危机。

海外的热钱涌入香港,虽然促进了港片的繁荣,但也带来了三个隐患,第一个隐患就是港片跟风拍摄的现象加剧,之前的香港电影人本就喜欢蹭热点,有什么卖座影片就一窝蜂的去模仿,现在香港每年推出的作品数量大增,但电影人就那么多,创意也是有限的,于是跟风蹭热度的电影便更多了,比如之前我们说过徐克的《黄飞鸿》系列爆火,于是便有人跟着拍《黄飞鸿》,仅1993年一年的时间,便有八部黄飞鸿电影上映。

在此之外,别的卖座影片也避免不了被蹭热度的命运,比如《逃学威龙》大卖便有《逃学英雄传》《逃学外传》,《审死官》大卖便有《审死官翻案》,《鹿鼎记》大卖便有《正牌韦小宝》,当然鹿鼎记本身就是跟风作品,只不过它不是跟风的IP,而是跟风的题材。

1992年徐克做导演以及监制的《男儿当自强》《东方不败》以及《新龙门客栈》,在港台以及海外市场全部卖爆,那些片商一看这情况,便直接提出要求:武侠片有多少要多少。

既然老板定了方向,那香港电影人们自然是不会跟钱过不去,全都拍起了武侠电影,于是便有了王晶的《鹿鼎记》,麦当雄的《飞狐外传》,李连杰的《倚天屠龙记》,刘镇伟王家卫的《东邪西毒》,以及赶工出来的《东成西就》

或许是觉得金庸这几部小说不够拍,古龙的《绝代双骄》《流星蝴蝶剑》梁羽生的《白发魔女传》,温瑞安的《杀人者唐斩》卧龙生的《仙鹤神针》,也都被搬上了大银幕,在此之外还有什么《武侠七公主》《神经刀与飞天猫》等东拼西凑的,这么多影片接连开机,香港电影人开工的机会就太多了,随便一个二三线演员,就可能要同时拍好几部戏,更不用说那些一线大咖了,更是忙的团团转。

所以就有了刘十三、郑九组、张一打的说法,这代表的意思就是刘德华一年能拍13部戏,郑裕玲同时可以跑九个剧组,张曼玉一年可以拍一打,也就是12部戏。

这样疯狂的接片约,直接就产生了第二个隐患,那就是粗制滥造,得过且过,因为演员们同时要轧几部戏,所以很多群星云集的片子,不可能同时集齐所有人在场,导演只能靠着替身凑合着拍,比如让刘德华陪惨了的《战神传说》

整个电影只有一场戏是四人同时出现的,其余场次不说武戏都是替身完成,就连文戏很多都是替身,运用镜头正反打拍摄完成,这也导致了本片的大特写特别多,最夸张的是张曼玉,她仅仅两天就拍摄完了所有的大特写镜头,其余的文武戏都由替身填补,因为张曼玉的夸张操作,当年每天200万片酬的传闻就是出自于此,最后让本来挂名女主演的她,改成了友情客串。

而这样的情况在当时并不是少数,毕竟每个演员都很忙,拍出来的效果差不多就行了,甚至于幕后的工作人员们,比如灯光道具也都轧戏,谁要是没同时接好几部戏,那都不好意思跟别人说自己是干这行的,更不用说拍武侠片最吃香的武术指导了,比一线大咖还要抢手,尤其是程小东,他那段时间基本上都不再做导演了,而是专门接武术指导的活,钱又多,事儿又少,拍完动作戏就能拍拍屁股走人,比做导演轻松多了。

台湾导演朱延平在接受采访时就说过,他当年拍《神经刀与飞天猫》就是请的程小东做武术指导,他一到片场便让副武术指导马玉成,搭建一个非常复杂的钢丝,一绑就要绑半天的那种,而这几个小时的时间里,程小东什么都不做,只是在一旁酣然大睡,因为他刚从别的剧组过来,已经三天三夜没合眼了。当时的朱延平听着程小东的呼噜声,只感觉心中在滴血,因为他是老板花重金请来的,只给出了14天的档期,这刚开始进组就先睡半天,着实是有点浪费,从《神经刀与飞天猫》,以及《战神传说》的拍摄过程,就能看得出,当时的香港电影人们是真的够忙,而这也间接的造成了第三个隐患,那就是演员片酬飞涨。

这个隐患的产生应该是比较好理解的,演员们看自己这么抢手,片约多到接不过来,自然会要求上涨片酬,到了1993年的时候,双周一成一李这样的咖位基本上都是千万起步,刘德华稍微差一些,但也有个大几百万的片酬,其余的比如梁家辉,张学友,王祖贤张曼玉等人,那也都是小几百万的身价,在此之外的导演,以及其余幕后制作人员的工资,当然也同样有所上浮,这样一来就导致了影片的制作成本急剧攀升。

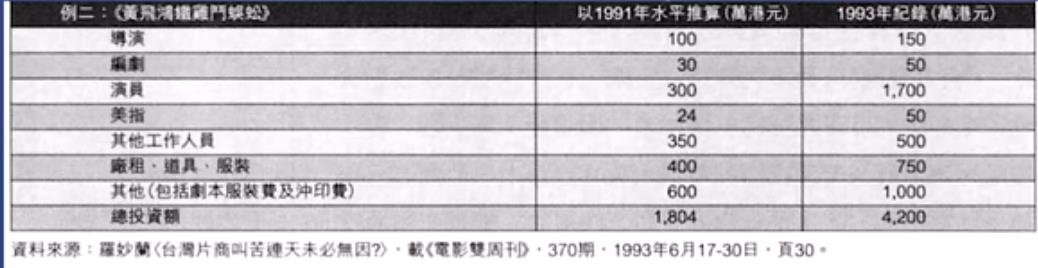

比如李连杰主演的《铁鸡斗蜈蚣》,总投资高达4200万港币,而同样的阵容如果放在1991年拍摄,那么成本只需要1800万港币,仅两年的时间成本就翻了一倍有余,可见当时港片市场之疯狂,而上面所说的三个隐患,也就直接导致了台湾八大片商抵制港片事件的发生。

台湾八大偏商抵制港片最大的原因当然就是因为前面所讲的那三个隐患了,第一个隐患:“跟风成性”,直接造成了观众们的审美疲劳,毕竟一年看好几部黄飞鸿,谁能受得了,而且那时候的香港电影人也意识到了观众们不喜欢武侠片,所以便剑走偏锋,拍点限制级的,什么色情,暴力题材,百无禁忌,但是说到底还是跟风,一样是个死,第二个隐患:“粗制滥造”与跟风成性结合在一起,自然就让观众们不再喜欢香港电影了,也就不会再贡献票房。

而第三个隐患:“片酬暴涨”更是致命一击,港片开始不怎么卖钱了,但成本却急剧攀升,那些片商也不是搞慈善的,当然不能干赔本的买卖,最关键的是有的时候他们交了钱,却迟迟拿不到片子,据统计,直至1993年4月24日,香港共有250多部电影,已经收到了台湾片商的定金,但是却没能如期交货,要知道那时候香港市场,一年总共才上映100多部电影,即便加上不登陆大银幕的作品,这250部电影也得让香港电影人拍一年才能拍完。

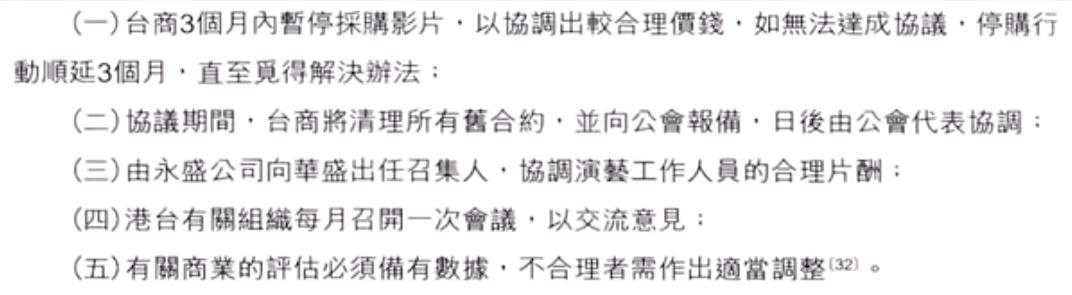

以上的种种因素叠加,台湾的八大片商直接就就坐不住了,于1993年5月28号,联手成立了台北市片商工会,国片海外联谊小组,对香港制片商提出了三项要求:一是把那250多部未完工的台资港片尽快完工,二是成立监察小组,重新议定港星片酬,三是用抽佣的方式发行港片,比如说1000万票房以内抽佣20%,超过这个成绩则抽佣15%。

而香港的制片公司面对着台湾八大偏商提出的要求,又将会如何应对呢?

当年六月份,“香港电影从业员协会”便与台湾方面进行了会谈,参与会议的台商有杨登魁,王应祥,蔡松林,邱復生等人,而香港方面的代表则是新宝院线的陈荣美,东方院线的黄百鸣,永高院线的罗杰承,以及永盛老板向华胜,在经过一番讨价还价之后,双方最终达成了这样五条协议:比如达成协议后再采购港片,向华胜负责协调明星片酬,以及成立相关部,评估数据等。

这看着好像是那么回事,但仔细读下来就会发现,根本就没能解决什么实质性的问题,都是些很模糊的条款,香港代表之所以也没有给出具体解决方案,是因为他们根本就没有把这件事放在心上,在香港电人看来,八大片商是看着我们赚钱眼红,所以才想着联合起来压价的,以他们现在的状况,不买港片根本就没有影片放映,基本坚持不了多长时间就要服软

在这里我们需要解释一下,为什么台湾片商不买港片就没有影片放映,当时的台湾有十分强烈的本土保护主义,引进的欧美日韩影片最多只有14个拷贝,一个地区也最多只能有六间戏院联映,没有好莱坞电影放映指标的戏院,只能放映国片,因为统战需求,当时的港片也属于是国片范畴,所以根本没有放映限制,跟台片享受一样的政策。

现在台湾片商突然要求抵制港片了,好莱坞的电影又跟不上供应,台片又半死不活的,那么他们旗下的戏院只能关门歇业,所以香港的电影人们才有恃无恐,其实不仅仅这些老板们不把台湾片商放在眼里,就连不少明星也公开表达了不满,毕竟降低片酬真的触及到了他们的利益,刘嘉玲王祖贤还因此被八大片商封杀。

据说93年底的《青蛇》票房失利,便是有这方面的原因影响,那一年的王王祖贤也是真的够惨,事业上被封杀,感情方面也因为涉嫌插足林建岳的婚姻,而闹得满城风雨,双重打击之下,她便直接退出了影坛,此时他只有26岁,虽然之后也客串了几部作品,但很明显都是玩票之作。

当然台湾八大片商的反击并不仅限于封杀王祖贤,为了减少对港片的依赖,他们联合给台湾新闻部施压,最终修改了法律条款,使得西片与日片的拷贝数量限制得以放松,香港电影人想要耗死八大片生商的美梦,就这样被轻而易举的打破了,不过到了这时候,他们还是没有认为自己会输,因为香港市场对西片一直就没有限制,但在1993年之前的十年里,每一年的票房冠军都是港片。

好莱坞的那些大制作电影,也只有《ET》《第一滴血》《夺宝奇兵》这样的作品才能勉强挤进年度票房榜前十,而且每年只不过才一两部,甚至于有的年份,年度票房榜前十全是港片,所以在香港电影人看来,你台湾市场放开了西片限制又能怎么样,不还是打不过我们港片吗。

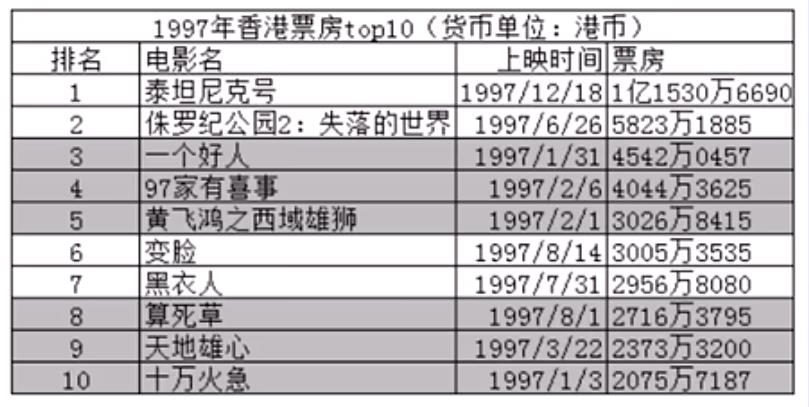

但是不好意思,大人时代变了,好莱坞这头猛兽在1993年露出了它锋利的獠牙,一部《侏罗纪公园》横扫全球影坛,不但在台湾,东南亚以及日韩市场碾压港片,而且在香港本土,也直接拿到了6200多万港币的票房稳压,那一年的华语片票王冠军《唐伯虎点秋香》,这个成绩直到23年后的2016年才被《寒战2》超越。

之后的几年里,虽然港片又夺回了几次年冠,但整体上却远不如以前那样有压倒性的优势,好莱坞大片开始频繁的出现在年度十大卖座佳片之,97年的大船更是又一次刷新了香港影史的最高票房纪录,港片自此再无还手之力,香港电影的黄金年代也就此一去不复返。

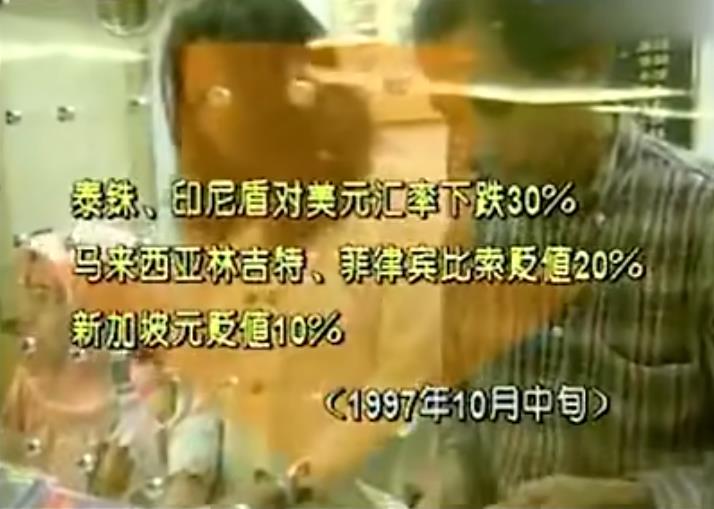

除了好莱坞大片的冲击,以及被台湾片商制裁等主要原因外,港片在90年代末还经历了一系列事件,被打击的难以抬头,这其中最重要的一个,就是1997年爆发的亚洲金融危机了,几乎使香港电影的东南亚市场丧失殆尽,在这场危机中,韩国,泰国,印度尼西亚,马来西亚等国国家受损最为严重,这些国家均为香港电影的传统市场,虽然单一地区不如台湾省,但加在一起,也占据了港片40%左右的外部收入,而且嘉禾等大型公司,也在这些地区拥有庞大的院线,金融危机过后,这些国家货币大幅度贬值,经济一片萧条,片商们不但不再买片花了,而且连现成拍好的港片也无人问津。

金融危机过后,这些地区的影视也发生了变化,好莱坞电影已全面入侵,取代了原来香港电影的位置,港片连本土都保不住,就更不用谈在海外收复失地了,而台湾市场也在放开西片后得到了好处,在1994年进一步开放了进口配额,一整年的时间里,港片送检比例为35%,而以好莱坞影片为主的外片,已占到百分之分之57,港片原本能卖到百万千万的电影版权,到了90年代中期,直接被台湾片商压到了平均每部只有7万港币。

为了能多挣一点钱,香港片商便不再自行赴台发行拷贝,而是采用将戏院发行版权,碟片等后产品版权捆绑销售的办法,进行一次性卖断,但平均卖价也只有30万港币,可以说此时的香港电影已经彻底失去了它最大的外部市场:台湾

在成功吞噬了港片的市场后,好莱坞又开始对香港电影的根基下手,具体表现就是大量起用在亚洲地区,具有较强市场号召力的香港影人为其拍片,如导演和武术指导方面有吴宇森,袁和平等人,演员方面有成龙李连杰,周润发,杨紫琼等人,他们的加盟使得好莱坞的电影在亚洲市场更加具有票房号召力,而徐克,林岭东,陈可辛,唐季礼,黄志强,于仁泰等香港重要的商业片导演也纷纷西去,想要在好莱坞开辟一片新的天地。

虽然他们之后相继返港,但短期内大规模的离去,无疑加速了港片的衰退,让其再也难以回到当年叱吒亚洲的盛世了,在此之外还有录像带VCD,以及盗版影音作品的发展,也间接的让港片难以抬头,可以说,八九十年代的黄金期,港片是成也片花,败也片花,海外热钱的大量涌入,使得香港电影电影人们能伸开手脚拍电影,大额投资也间接催生出了《黄飞鸿》《东方不败》这样的经典好片。

但是反过来讲,如此多的热钱也让香港电影人们开始无所顾忌,得过且过,最终造成烂片以及票房大跌,待热钱发掘无利可图,匆匆退去之后,港片便一撅不振,开始走了下坡路,不过好在这走下坡路的过程中,香港电影人们仍然推出了无数经典作品,而我们也刚讲完1993,即将迈入1994,这个经典作品扎堆上映的年份,其中仍有许多精彩故事要讲。