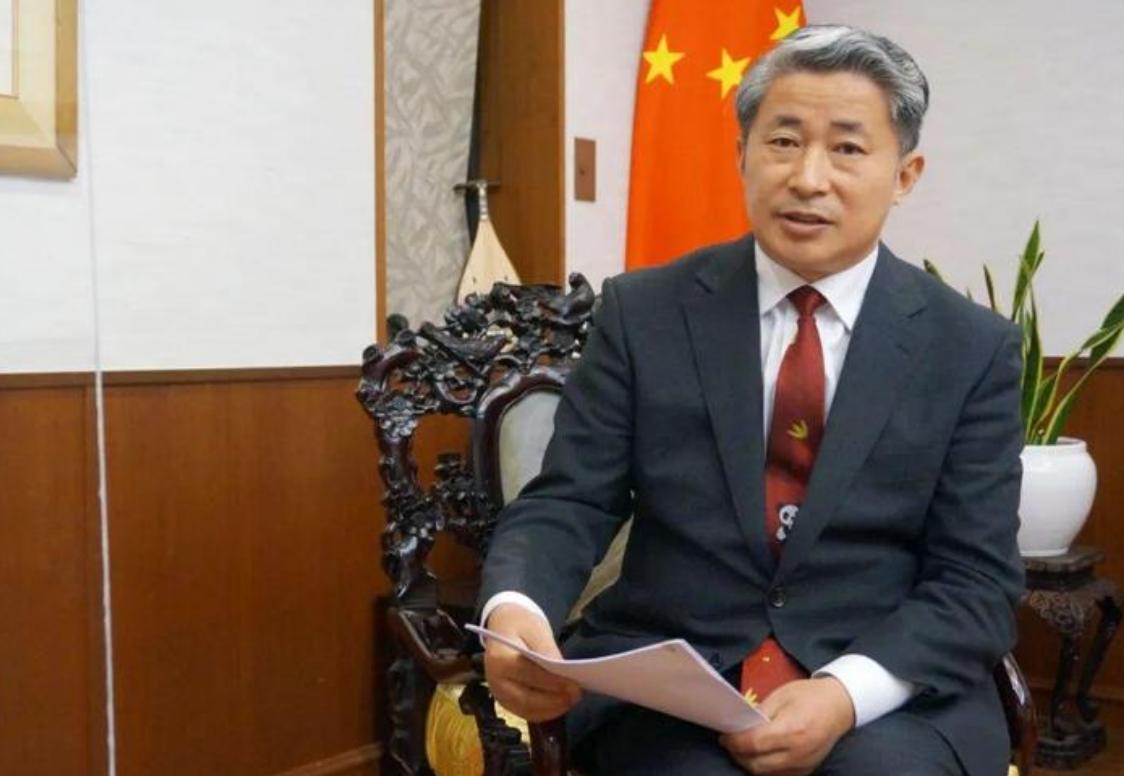

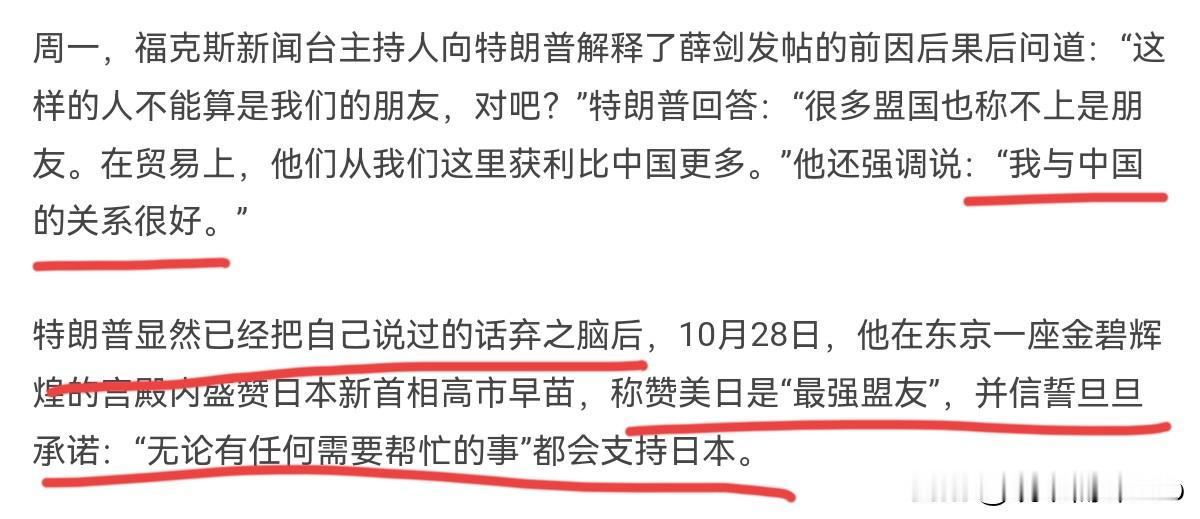

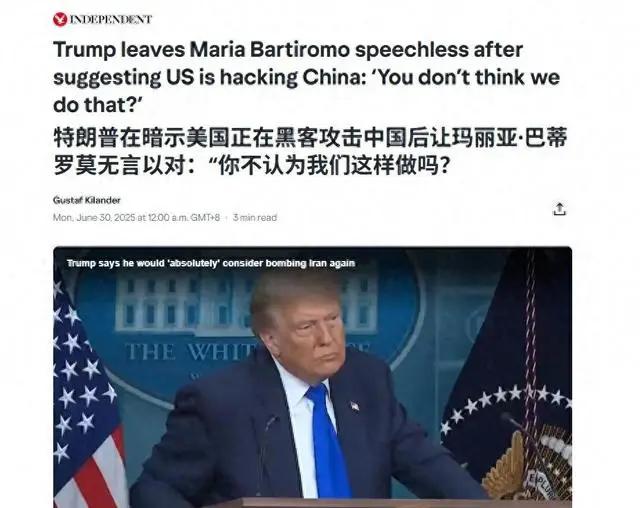

自民党推动驱逐薛剑总领事,遭中美“当头一棒”,特朗普踩得最狠 一切的导火索,源自日本首相高市早苗。她在国会预算委员会上公然叫嚣,声称台海若有事,日本可能进入“存亡危机事态”,要行使集体自卫权。这话一出,石破天惊。 这已经不是简单的试探。这是在公然挑战中国底线,也是对战后日本和平宪法的一次大胆践踏。 长期以来,日本在台海问题上维持的所谓“战略模糊”,被她一脚踹开。 中方的反应迅速且在意料之中。 外交部发言人林剑立即提出严正交涉,斥责其言论违背了中日之间最重要的四个政治文件精神。 这套警告,很显然,有人没听懂。 真正把火烧起来的,是中国驻大阪总领事薛剑。他在社交媒体上的发言,充满了战斗檄文的味道。 “擅自伸来的肮脏脑袋,只能毫不犹豫地砍掉。”这话说得极不客气,充满了原始的愤怒。 尽管这条帖文很快被删除,但薛剑总领事并未就此罢休。 他紧接着援引了《中日和平友好条约》以及《联合国宪章》中的旧敌国条款,警告日本政客要“避免再次遭受民族毁灭式打击”。 这番话的杀伤力,远比前一句更大。 它直接戳到了日本历史的痛处,揭开了那层精心包装的“受害者”外衣,提醒世界日本在法律上仍未摆脱二战侵略国的身份。 日本右翼势力瞬间被点燃。他们就像被踩了尾巴的猫,立刻炸毛。 自民党的外交小组和调查会迅速通过决议,要求政府将薛剑列为“不受欢迎人物”,并将其驱逐出境。 他们的理由是薛剑的言论“侮辱了日本国民”。 在野的公明党、立宪民主党也跟着起哄,公明党代表齐藤铁夫更是称其言论“近乎恐吓”,试图营造一种举国同仇敌忾的氛围。 然而,就在这股“驱逐”的叫嚣声达到顶峰时,奇怪的事情发生了。 日本内阁官房长官木原稔却公开出来降温,承认在法律上驱逐一名外交官“存在困难”,并重申会遵守1972年的《中日联合声明》。 这无异于自己人先打了退堂鼓。前线的政客在冲锋陷阵,后方的内阁却在踩刹车。 这种矛盾和分裂,恰恰说明了日本政府内部的虚弱与投机。他们既想挑衅,又怕承担后果。 真正的“当头一棒”,来自大洋彼岸。当所有人都以为美国会为自己的“忠实盟友”站台时,特朗普却给出了一个出人意料的答案。 他直言不讳地表示,“许多盟友并非朋友,他们在贸易中剥削美国”。 这话虽然没有点名日本,但在高市早苗刚刚向美国“表忠心”的节骨眼上说出来,指向性再明确不过。 这记耳光打得又响又亮,让整个日本政坛都感到脸上火辣辣的。 特朗普的潜台词很清楚:别想把美国绑上你们的战车。 美国利益优先,意味着盟友必须在“可控范围”内行事。任何可能将美国拖入非必要冲突的冒险行为,都会被华盛顿无情抛弃。 这难道不是对日本右翼最直接的警告吗? 高市早苗之流打错了算盘。她以为只要高举“抗中”大旗,就能换来美国的支持,从而推动其修宪扩军的国内议程。 她没有看清,如今的美国,早已不是那个会为盟友两肋插刀的“世界警察”。 特朗普政府更关心的是经济账本,是如何缓解国内通胀,是如何在与中国的博弈中获得实际利益。 就在这场风波发酵的同时,美国悄然下调了对华部分商品关税,比如将芬太尼相关产品的关税从20%降至10%。 这清晰地表明,中美之间存在着务实合作的巨大空间。 这种默契,日本看懂了吗?恐怕没有。他们还沉浸在充当美国“印太战略”马前卒的幻想里。 特朗普这一脚,踩碎的不仅仅是高市早苗的政治豪赌,更是日本右翼长期以来的战略迷思。 中国的反制也随之升级。国台办直接点名批评高市早苗,措辞严厉,强调“任何阻挠中国统一的势力必将遭到坚决反制”。 这表明,中方的反击是立体的,有外交官的个人锐评,更有国家层面的严正立场。 回看薛剑总领事的言论,虽然在外交辞令上显得“出格”,但其背后,恰恰体现了中国外交策略的一种转变。 面对无休止的挑衅,一味地抗议和交涉,效果有限。 有时候,就需要用对方能听懂的语言进行回击。这是一种以斗争求团结的策略。 只有让挑衅者感到真正的疼痛,他们才会收敛自己的行为,才有可能回到谈判桌前。 日本的战略误判,根源在于其对自身实力和国际格局的认知错位。 它高估了美日同盟的牢固性,低估了中国反制的决心和能力。更重要的是,它忘记了经济才是压舱石。 2025年1至10月,中日贸易额已经下降了7.3%。 如果外交争端继续升级,日本的汽车、半导体等支柱产业将面临难以承受的冲击。这种代价,是高市早苗之流能够承担的吗? 这场风波,给所有人都上了一课。它告诉我们,大国博弈的棋局复杂而残酷,任何一方的战略误判都可能付出沉重代价。 日本右翼试图绑架国家战略的冒险,最终只换来了中美的联手敲打,可谓是偷鸡不成蚀把米。