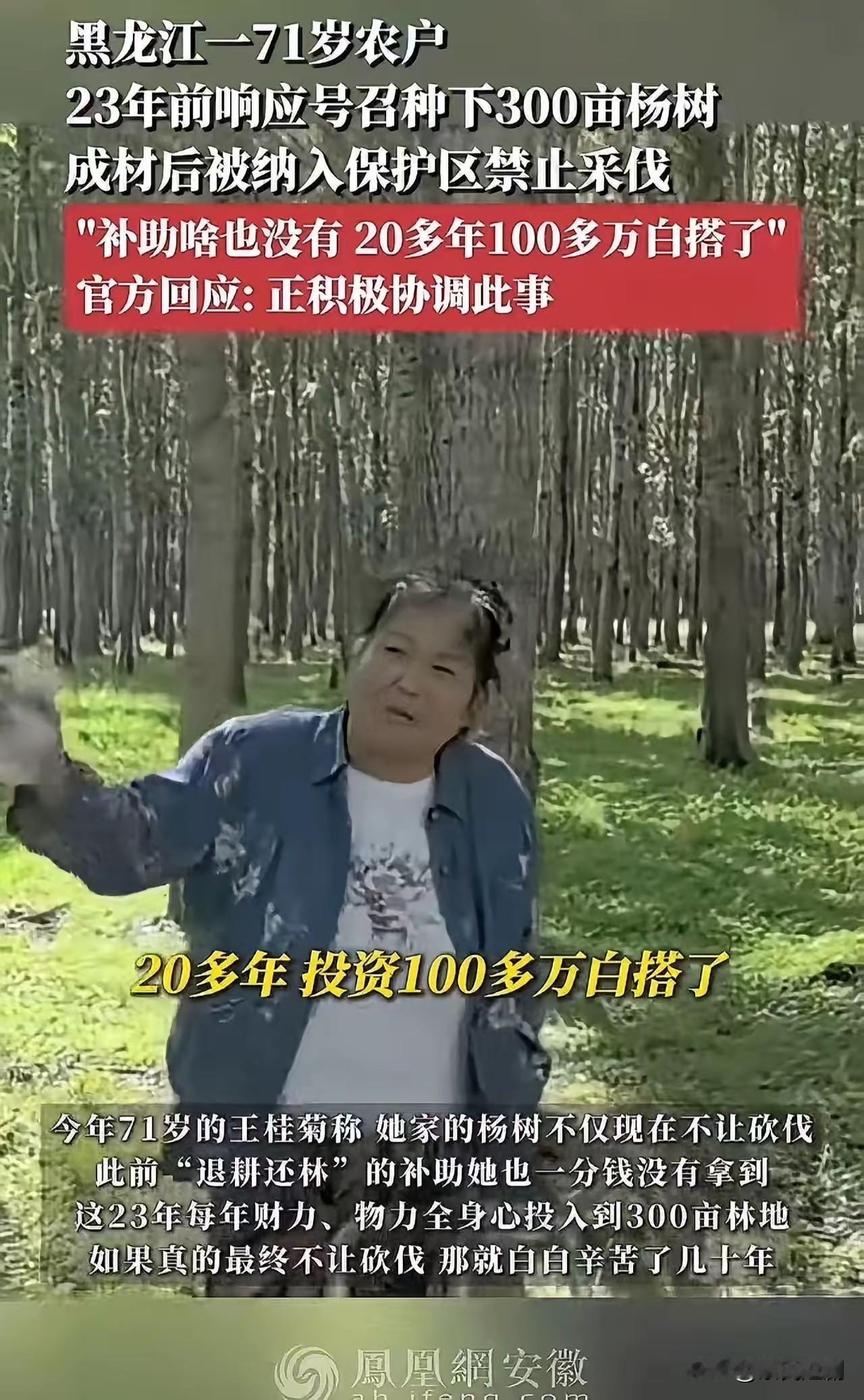

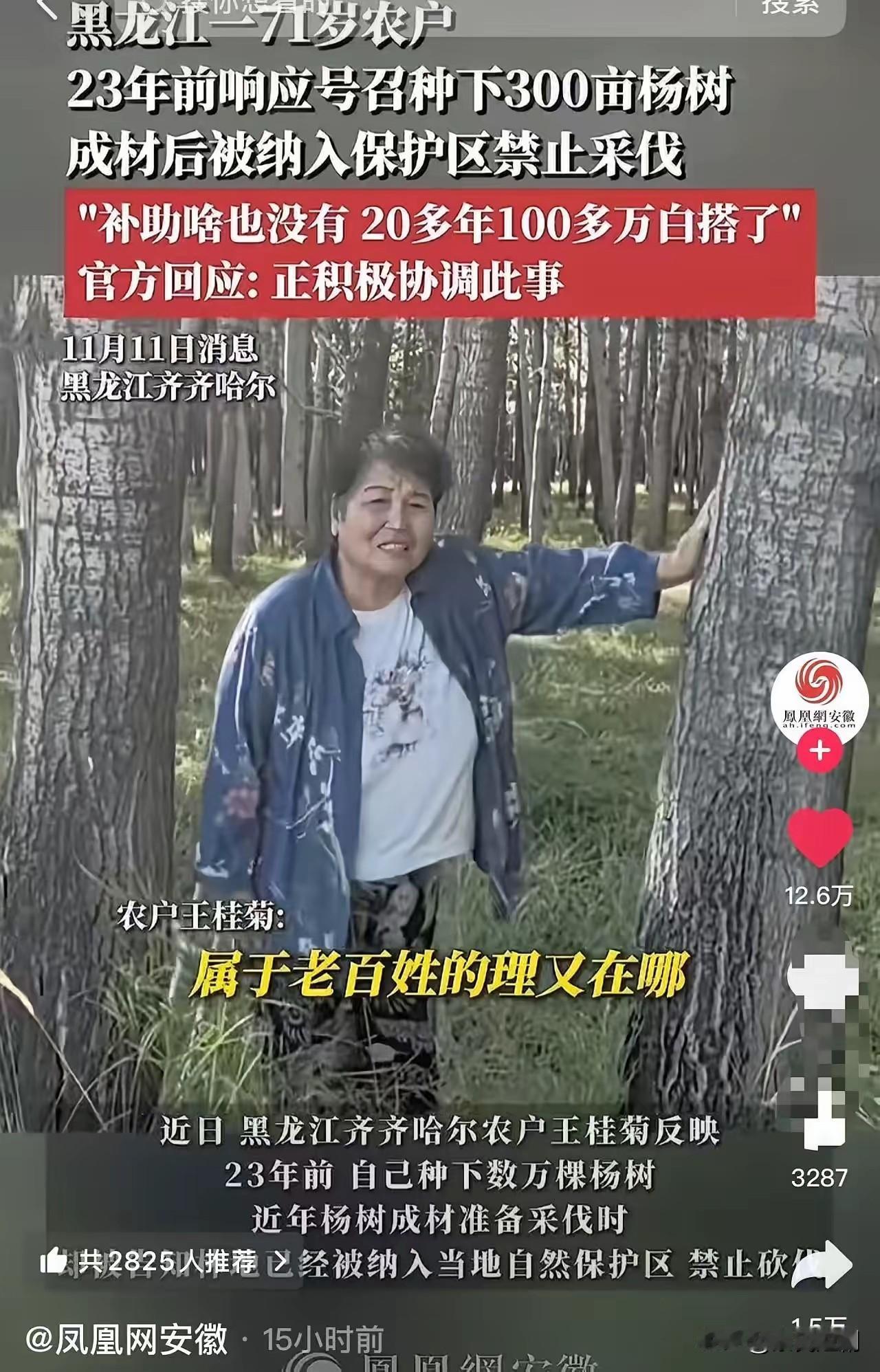

71岁的农户李大爷,往昔只是一位普通的农村种植户。23年前,为响应国家号召,他决然在家乡300亩土地上种上了杨树。彼时,杨树被视作重要的经济树种,既能产出木材,又可改善环境。李大爷满怀憧憬,投入大量心血与资金,辛勤耕耘,悉心照料每一棵树。多年努力过后,杨树渐次成材,本应带来可观收入。 然而,世事难料,杨树成材后,李大爷的树木被纳入保护区,成了国家自然保护资源,禁止采伐。更让人心寒的是,李大爷不仅没得到任何补偿,还陷入“白忙活”的境地。23年的辛勤付出,超百万元的资金投入,竟成了“打水漂”的投资。李大爷又气又无奈:“我20多年的投入,全白费了!到哪儿去讲理?这些树是我辛苦种出来的,为啥不能砍?我也要生活啊!” 此事在当地引发广泛关注。众多农户和村民都为李大爷鸣不平,觉得保护区政策没充分顾及农户实际利益,缺乏合理补偿机制。毕竟,农民的辛勤劳作理应得到尊重与保障,而非沦为无偿“奉献”。 对此,相关部门作出回应,称“正积极协调此事”。他们强调,设立保护区是为保护生态环境和生物多样性,但也会考虑农户合理诉求,争取制定补偿方案,保障农户合法权益。官方承诺,会加快协调进度,尽快给出合理解决方案,让农户的辛苦付出获得应有回报。 这起事件反映出,生态保护与农户权益之间,仍存在矛盾与挑战。如何在保护环境的同时兼顾农民利益,是当下亟待解决的问题。希望相关部门秉持公平、公正、合理原则,妥善处理此事,让像李大爷这样的农户,既能守护绿水青山,又能过上安稳生活。唯有如此,生态保护和农民增收才能实现双赢,真正惠及每一位辛勤劳作的农民。