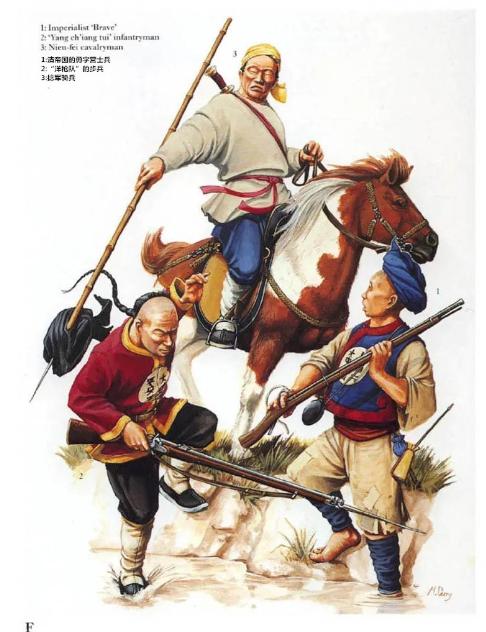

似乎很少有人意识到,从明朝萨尔浒大战一直到太平天国战争,从鸦片战争到辛亥革命!300多年,杀伤满蒙骑兵最多的将领就是名不见经传的任柱! 任柱,又名任化邦,安徽蒙城坛城人,生于道光年间。他的早年经历与“王侯”相去甚远,十五岁便开始在私盐集团中扛包跑腿。 这种底层生活的磨砺,反而塑造了他对中原地理民情的深刻认知和灵活机动的斗争智慧。 当太平天国运动席卷南方之时,淮北地区的民间走私网络“捻子”也顺势而起,任柱便是在这样的背景下加入了捻军,并迅速凭借其勇猛与谋略崭露头角,成为蓝旗领袖。 咸丰八年,年仅二十一岁的任柱因表现出色,被太平天国领袖洪秀全封为“鲁王”,从此,“任柱”这个名字便与清王朝最精锐的骑兵部队的命运紧密交织在一起。 任柱的军事才能,尤其体现在他针对清军骑兵弱点所制定的战术上。他深刻认识到,曾经依靠重甲冲锋制胜的清朝骑兵,到了十九世纪中叶,已然出现装备老旧、训练松弛的衰败迹象。 他放弃了与装备仍占优势的清军进行正面阵地战的传统做法,转而发挥捻军轻骑兵的高度机动性,在中原广阔的平原地形上开创性地实施大规模游击战和闪电战。 他的骑兵部队来去如风,行踪飘忽,惯用“以走制敌”的策略,诱使追击的清军精疲力竭,然后抓住战机,杀一个漂亮的“回马枪”。 从1860年的羊山集之战到1865年的高楼寨之战,任柱多次运用诱敌深入、两翼包抄的战术,屡次重创由名将僧格林沁统帅的蒙古马队。 特别是在1865年的高楼寨一役中,任柱指挥捻军将僧格林沁麾下清朝最后一支能战的满蒙骑兵主力诱入预设埋伏圈,利用有利地形予以歼灭性打击,僧格林沁本人仅以身免,随后在逃亡途中被捻军士兵击毙。 此战被《清史稿》记载为“亲王败绩,骑卒无一归者”,标志着清朝苦心经营三百年的直属精锐骑兵几乎损失殆尽。 僧格林沁的战死及其王牌骑兵的覆灭,其意义远不止于一场战役的胜负。在政治上,这支军队不仅是维护清廷统治的直接武力支柱,更是威慑和制衡当时如湘军、淮军等新兴汉族地方武装的重要筹码。 任柱率领的捻军客观上为汉人武装的崛起扫除了最直接的障碍。据记载,就连曾国藩在消灭太平天国后,对其麾下部将可能存在的“拥兵自立”建议持谨慎态度,其中一个重要原因便是对八旗骑兵仍存有顾虑。 而捻军在北方战场用冷兵器对清军取得的一系列胜利,彻底暴露了满蒙八旗的外强中干。 李鸿章在评价任柱时甚至感叹其为“今日第一等骑将好汉”,并直言“东三省及蒙古马兵俱为战尽”。 此后,清廷不得不更加倚重曾国藩、李鸿章等汉族官僚及其武装力量来维持统治,中央与地方的权力天平就此发生不可逆的倾斜,这为清末乃至民国初年的政治格局埋下了深远的伏笔。 然而,这位堪称清军骑兵“克星”的杰出战术家,其结局却充满了悲剧色彩。由于正面战场难以取胜,清廷转而采取阴险的收买策略。 同治六年,在江苏赣榆的一场激战中,任柱被早已被淮军将领刘铭传以重金和顶戴收买的部下潘贵升从背后冷枪射杀。 这位纵横沙场十余年的一代骁雄,没有倒在两军对垒的冲锋路上,却倒在了叛徒的卑劣行径之下。 任柱牺牲后,捻军力量受到重创,不久便被清军镇压下去。但他的军事实践,无疑在中国军事史上写下了独特的一笔:他或许是以相对落后的装备,通过战术创新对传统精锐兵种达成最大战术效益的典型代表。 任柱的故事启示我们,历史的进程往往由各种力量共同塑造。他所领导的农民起义军,其斗争是当时社会矛盾激化背景下,人民反抗封建压迫的一种表现。 而他所取得的军事成功,恰恰从一个侧面折射出清王朝统治体系,特别是其核心军事力量的僵化与腐朽。 任柱这个名字,或许不如同时代的许多历史人物那般显赫,但在他与清朝骑兵交锋的这段历史中,我们能看到一个旧时代缓缓落下的帷幕,以及新时代浪潮即将拍岸前的阵阵涛声。