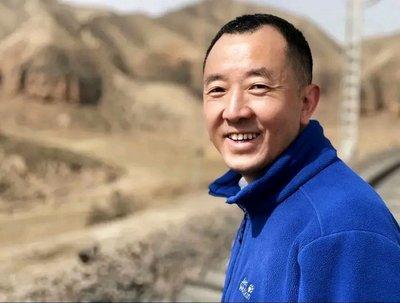

清华出身的县委书记陈行甲再度语出惊人,他直言:“我没有私愤,只有公愤,我不能忍受有人在这么穷的地方、面对穷到这地步的百姓,还一笔几十万几十万地收钱,我就是代表五十万人民表示愤怒,就是代表五十万巴东人民整死他们!”一针见血,震撼人心! 陈行甲是2011年去巴东当县委书记的,那时候他39岁,巴东还是个国家级深度贫困县,有近十七万人生活在贫困线下,基础设施差得很,很多路走起来都泥泞不堪。 可就是在这样一个穷地方,他却看到了让人愤怒的场景:一个三百万的扶贫项目,还没开工呢,就有120万被拿去行贿了。 一边是老百姓过着苦日子,一边是贪官们中饱私囊,这种巨大的反差,彻底点燃了陈行甲的怒火。 有一次开干部大会,他直接扔了讲稿,脱稿质问台下的官员“你们怎么下得去手?”这种带着强烈个人情感的质问,完全不像官僚体系里常见的那种克制、讲程序的风格,他的愤怒直白又不加掩饰,就是要让那些贪官知道,这种行为有多让人不齿。 陈行甲对腐败的态度,那真是零容忍的决绝。有次一个商人想行贿,把四十万港币藏在衬衫里,结果被他当场严词拒绝,还把人赶了出去。 在他眼里,腐败不是一个需要慢慢治理的问题,而是必须彻底铲除的敌人。可这种不留余地的态度,和官场里那些讲求圆融、平衡的潜在规则,完全合不来,也让他成了一个让官场“消化不良”的人。 不过陈行甲没管这些,为了改变巴东死气沉沉的局面,他用了很多跳出传统的治理方法。为了给巴东的旅游代言,他直接从三千米高空跳了伞,就为了给县里省下二十万的代言费。 他把自己县委书记的身份当成了巴东的活广告,这种大胆的方式,在以前的官僚体系里,根本没人敢想。 他还骑着摩托车,花了三个月时间,跑遍了全县四百多个村庄,把自己的手机号和邮箱也公开了,24小时接收老百姓的举报。 这么做,其实就是绕开了中间的层层环节,直接和老百姓建立联系,能最快听到最真实的声音,知道基层到底有啥问题。 陈行甲做事还特别有共情心,他和艾滋病患儿小航“结穷亲”,帮孩子找医院、找学校;还和艾滋病患者一起同桌吃饭,用自己的行动消除大家对这个群体的偏见。 他总说讨厌“戴着面具做人”的官场生态,这些事都是他用最真实的样子,实实在在为老百姓做事。 可就是这样一个想办实事的人,却成了官场里难以被同化的存在,自然也触发了系统的排异反应。 他在巴东的五年里,亲手把包括县长刘冰在内的八十七名贪官和不法商人送进了监狱,这下也彻底得罪了人。 之后死亡威胁就来了,县公安局政委居然在他车上装了简易爆炸装置,他父母家门口还被人放了带刀的包裹,想想都觉得危险。 除了这些明面上的威胁,精神上的压力更折磨人。同僚们不配合,他想推的政策根本走不动;巨大的压力让他患上了重度焦虑和抑郁症,天天失眠,人也瘦得不成样子。 2016年,任期到了之后,他干脆放弃了提拔的机会,选择“裸辞”,离开了巴东。 不过离开官场的陈行甲,也没闲着,转身去做了公益。他把自己写的《在峡江的转弯处》那本书的稿费拿出来,在十三个省市建了三十二间“病房学校”,成了孩子们口中亲切的“陈叔叔”。 在公益这个领域,他不用再面对官场的复杂规则,能完全按照自己的价值观做事,也找到了纯粹的快乐。 陈行甲的故事,其实挺让人感慨的。咱们社会当然需要像他这样清廉又肯干的官员,可现实的官场系统,却好像很难容下这种理想主义者的行事风格。他没被体制改变,最后选择了离开。 他的经历也留下了一个让人思考的问题:以后再出现下一个“陈行甲”,能不能有不一样的结局,不用再承受这么多压力,能安安稳稳地为老百姓做事呢?