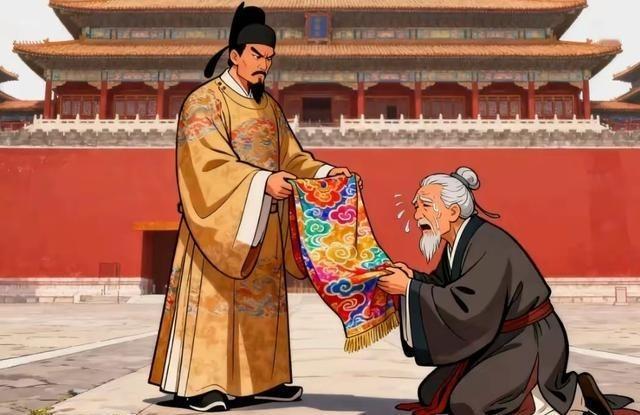

1388 年,63 岁的汤和跪在朱元璋跟前,把兵权交了出去,突然开口说:“陛下,我临走之前,还想跟您要点赏赐。”话音未落,朝堂一下子安静得吓人,都等着看朱元璋发火。没想到朱元璋却大笑起来,说:“好!朕赏你三百两黄金!”汤和却摇摇头,说:“不够。” “陛下,臣临走之前,还有一事相求。”当汤和在朝堂之上,弯下膝盖、低声说出这句话时,偌大的金殿仿佛瞬间失去了声音。 这个从贫寒少年一路跟随朱元璋打天下的老将,在功成身退的那一刻,没有求封地、没有求官爵,却突然向皇帝讨要赏赐,这让文武百官屏住了呼吸。 朱元璋是什么人?出身贫苦却心狠手辣,最忌功臣邀功、炫耀功劳,尤其对“权力”二字极为敏感。太多前车之鉴摆在那里,汤和这个时候开口要赏赐,换作任何人都可能以为他疯了。可当朱元璋真的赐下黄金三百两时,汤和却轻轻摇头:“不够。” 朝臣们惊得头皮发麻。这哪里是要赏赐,简直是拿脑袋玩火。然而汤和接下来的解释,让所有人都沉默了。他说:“臣这些年征战沙场,跟着臣的老兵兄弟们一个个老了、伤了,有的无家可归,有的子女无人照料。臣不是为自己求赏赐,是为这些兄弟。” 朱元璋听完后,沉默了片刻,没有发火,也没有拒绝,反而点头说:“你为他们求,朕便答应。”于是,上千担粮、大片良田、军属抚恤,全部批下,堂上一片哗然,却无人再敢质疑。 而退了之后的汤和,回到家乡,修桥铺路、开仓赈灾。他生活不奢侈,也不结党,凡事谨慎。朱元璋知道他不会再掀风浪,所以给他留下了体面和安稳。后来汤和去世,被厚葬,相比那些死于诏狱、抄家灭族的功臣,他算是走到了最后的“善终”。 为什么要讲这段故事?因为它不仅是权谋,更是智慧。有人说汤和懂得“急流勇退”,也有人说他是“卸甲归田”的典范。但细想,这世上最难的,不是勇敢冲锋,而是功成身退。多少人在权力的灯火下迷失方向,多少人走到山顶却跌落悬崖。 可以说汤和看透了人心,懂得底线,也懂得取舍。 试想如果他开口索要权力、城池,或者为儿孙谋私,那会是什么结局?也许史书上又多一个“谋反诛灭九族”。但他只求老兵吃饱穿暖,朱元璋再铁石心肠,也不能不软一次。因为这份情义,正是他打天下时最看重的东西。 今天回望这段历史,很多人感慨:会打仗的不一定会收兵,会成功的也未必会退出。而汤和,从贫民到侯爵,从将军到布衣,他清楚地知道,什么时候该拿起刀枪,什么时候该放下。 这不是懦弱,是大智慧。 信息来源: 百度百科丨汤和 文丨小王 编辑丨史叔