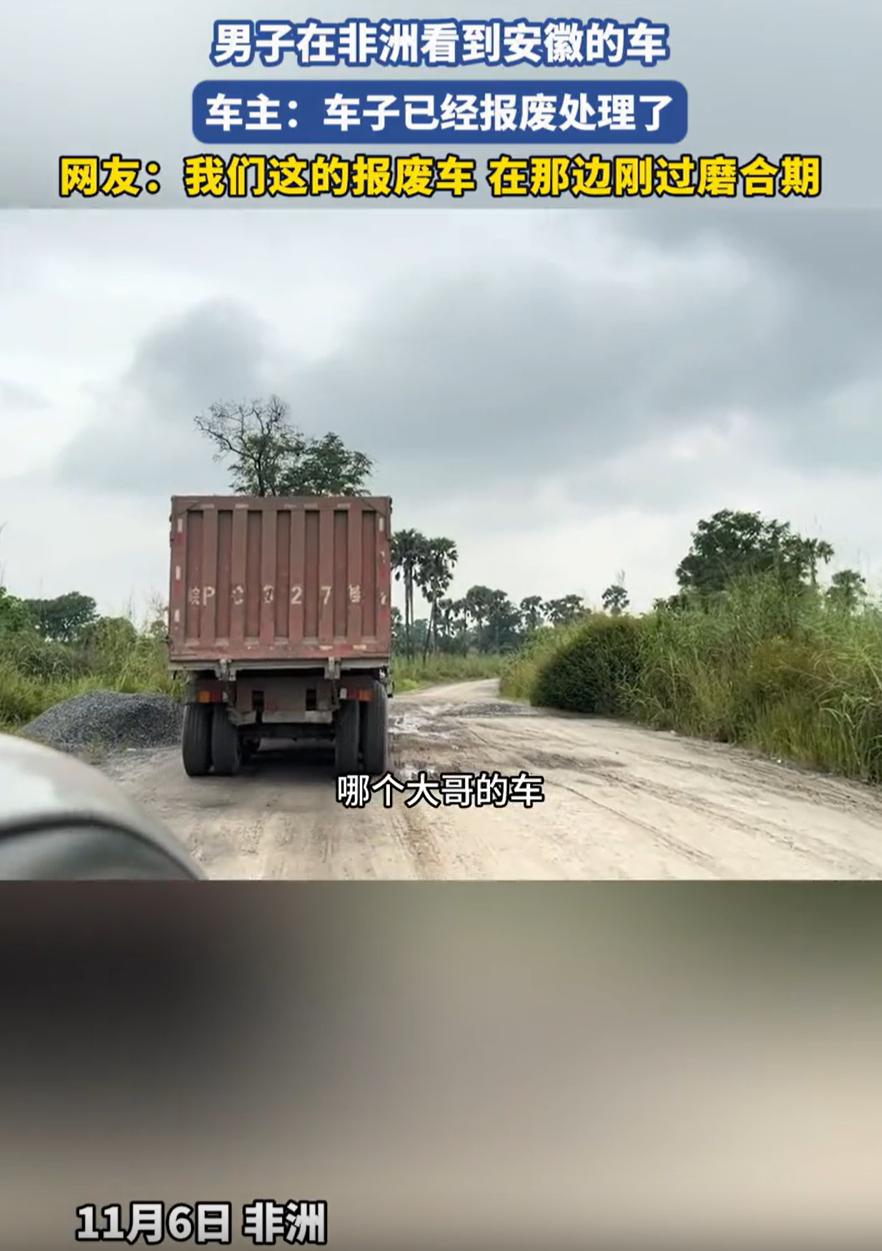

一中国男子在非洲开车时,突然看到一辆半挂车,结果他越看越眼熟,突然反应过来,我人在非洲,怎么会出现安徽车牌的车,事后了解到这是报废处理的车辆,但网友却质疑:这是怎么过去的? 这件事是被一段手机视频曝光的,画面里,一辆旧货车顶着“皖”字在尘土中缓慢行驶,画风太怪,直接引起网友疯狂围观。 拍摄这段视频的是一个在非洲工作的中国人,他开车经过时,只是随便瞟了一眼,没太在意。 但当视线掠过车尾那的“皖”字一下子让他愣住了,他停下来反复确认,越看越觉得熟悉,他甚至怀疑自己是不是太累了,出现错觉。 确认无误后,他忍不住拿出手机拍下这一幕,用调侃的方式发上网,说自己在非洲遇到了“安徽老乡的车”。 他本意只是分享一个离谱的小发现,但没想到一下子火了,评论区不断有人留言,许多人都说被这块车牌击中了乡愁。 很快,原车主出面回应,他说这辆车早在国内完成合法报废,只是当时太匆忙,旧车被处理时忘记清除,也就是说,无意间被留在了车身上,才会出现这种离谱的“跨洲漂流”。 随着讨论展开,人们才知道,这背后是一条已经成熟的跨国生意链,一部分在国内已经不能上路的车辆,经过合规流程后被卖到非洲,继续发挥剩余价值。 有的被整体出口,直接使用;有的被拆成零件,到当地后再组装,继续跑运输。 对非洲一些运输企业来说,预算有限、维修条件不足,这类车辆虽然旧,但价格低、结构简单、耐折腾,用几年完全没问题。 对中国商人来说,本来只能压价处理的车辆,在非洲能卖出不错的收益。 换个角度看,这也和两地的制度有关系,中国的车辆报废标准很严格,为了交通安全,车辆超过使用条件就必须退出道路。 而在非洲,地区广、道路条件一般,车辆使用时间普遍更长,制度也相对宽松,因此这些车来到非洲后,还能继续“上岗”。 再把视线拉远一点,这块从安徽跑到非洲的车牌,其实标记着中国在全球资源流动中的新位置。 几十年前,中国需要从外国进口大量装备和旧物资;而如今,中国的产品、设备、车辆正在被世界各地吸收和再利用。 这不仅说明中国制造的耐用性,也体现了经济角色的变化——从“接受者”变成了“输出者”,像这样被运往海外继续服役的车辆,在宏观层面上,是产业升级的一种副产物。 国内淘汰速度加快,也说明工业体系进入新的阶段,因此,这块车牌不只是意外,它展示了一个现实:全球化时代,哪怕是一辆普通老货车,也能跨越大洲继续发挥价值。