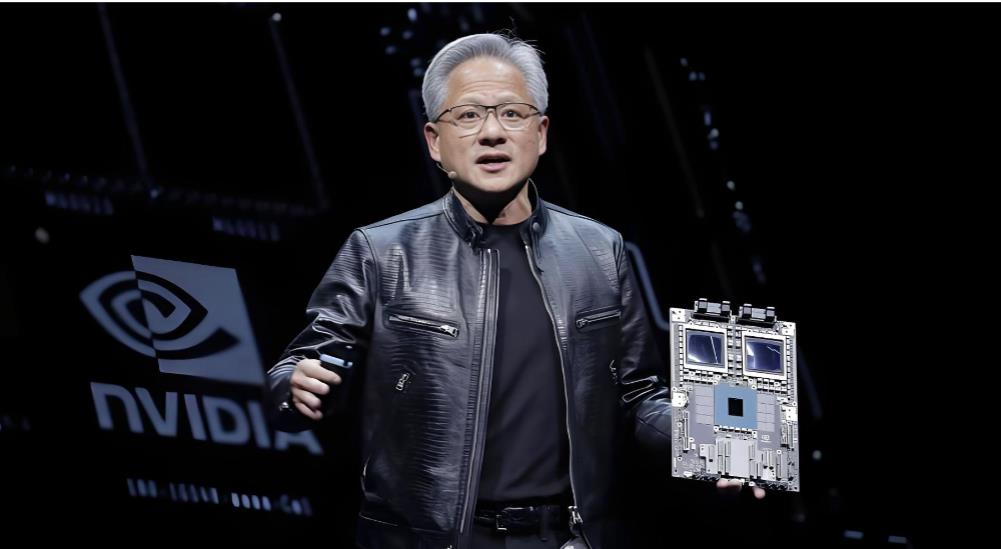

英伟达总裁黄仁勋竟然对着英媒:中国将会没有悬念地赢得人工智能的竞争!而老美3亿人的优越感瞬间掉入太平洋? 但这番话真就只是一个商人的市场判断吗?恐怕没那么简单。它更像一出双重奏,一边是商业版图缩水的哀叹,另一边则是对美国AI战略根子上出了问题的诊断。 黄仁勋的话,简直就是一面镜子,照出了中美在AI这条路上完全不同的玩法。 一个曾价值500亿美元的巨大市场,因为华盛顿的一纸禁令,从英伟达的财报上几乎抹去,换谁都得急。这也是他为什么一直对美国政府喊话,希望放松限制的根本原因。 他后来在另一个采访里补了一句,说中国只落后美国“几纳秒”。这话听着夸张,其实是在敲打一种根深蒂固的优越感。 美国觉得靠技术封锁就能稳坐钓鱼台,但黄仁勋看到的却是另一回事,这种死守高墙的冷战思维,非但困不住别人,反而正在扼杀自己赖以成功的开放创新体系。这已经不是公司层面的得失了,而是对国家战略逻辑的根本性质疑。 这场AI竞赛的真正看点,不在芯片多快,而在于两国驱动创新的“引擎”有什么不同。黄仁勋显然嗅到了美国引擎“熄火”的危险。 他担心的是美国内部的扯皮和内耗。如果每个州都搞一套自己的AI法规,企业就要面对可能多达50套的不同规则,光是应付合规就得耗费巨大精力,哪还有心思搞创新? 这种模式下,硅谷巨头们虽然凶猛,但驱动他们的终究是利润,而且很容易被内部摩擦拖慢脚步。 反观中国,AI被提到了“新质生产力”的高度,变成了国家工程。政策连贯,执行力强,企业有稳定的预期。从“东数西算”到各地智算中心的建设,都是系统性的顶层设计在推动。 这种“国家队”式的打法,效率高得吓人,还能把相对低廉的电价这类成本优势,最大化地转化为研发动力。这是一种完全不同的、系统级的加速模式。 最讽刺的地方就在这儿。美国本想通过一堵技术高墙来拖慢对手,结果这堵墙反而成了对手的“催化剂”。 从2022年开始,A100、H100这些顶级芯片被禁,中国的AI发展确实难受了一阵,但并没有停下来。相反,这把火彻底点燃了他们的自主研发之路。 依赖进口既然不靠谱,那就自己造。于是,昇腾、壁仞这些国产替代方案开始加速迭代。 美国亲手把一个巨大的客户,推向了自给自足,甚至未来可能成为自己的供应商和竞争者。 对英伟达来说,眼睁睁看着这一切发生,滋味肯定不好受。这不只是失去了一个市场,更是美国企业集体失去了一个全球最大的AI应用试验场。 当一个创新体系开始从主动进攻转向被动防守时,它其实就已经输掉了先机。 有网友认为“漂亮国封锁了一时,加快中国研发一步,为期不远,我国的芯片研发将弯道超越,不在受制于人”