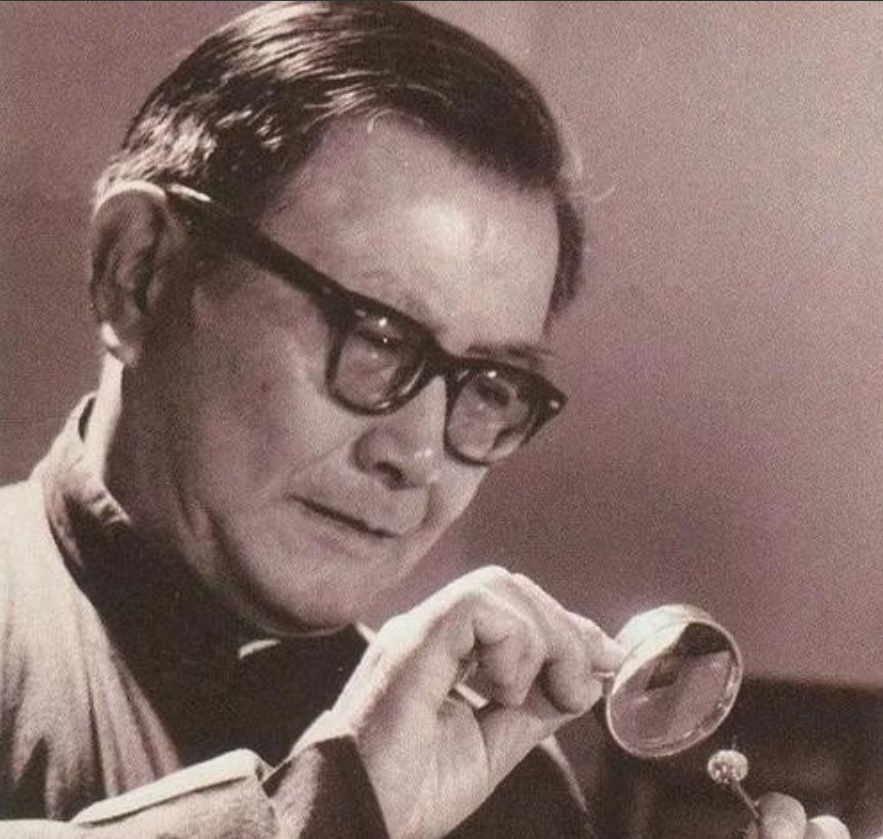

1973年,女科学家吴健雄回国,见到周总理后:我有句话不知道该不该说,周总理顿了一下,说:“随便说嘛,没有关系!” 她咬着唇,声音都有点颤:“我在美国这些年,父母先后去世,我连他们的坟在哪里都不知道,一直放心里难受……” 吴健雄,被誉为“核子物理女王”,是杨振宁与李政道提出宇称不守恒理论的关键实验证明者。 她离开祖国已有三十七年,那一次归来没有荣耀的排场,也没有喧哗的欢迎,只有一个萦绕内心多年的情结,终于在这顿饭局中悄然吐露。 1936年,吴健雄踏上赴美求学的轮船时,或许没想到这一别竟是四十年。 等到她回国的时候,不仅整个社会发生了翻天覆地的变化,就连亲人都没有了音信,甚至父母去世埋葬在哪里她都不知道。 吴健雄出生于江苏太仓,父亲吴仲裔是位具有开明思想的教育家,他鼓励女儿读书、求学、探求科学真理。 在那个女性尚被束缚于家庭的年代,她走上了一条极不寻常的道路。 她曾经就读于南京中央大学,在大学学习期间她是最为刻苦的一个,1936年她赴美,进入加州大学伯克利分校,在物理学家奥本海默门下深造。 彼时的中国,正陷入战火纷飞。而她,凭借一己之力,在陌生的国度闯出一片天。 20世纪50年代,她在哥伦比亚大学实验室中完成了震惊世界的实验证明,证实弱相互作用中宇称不守恒,为杨振宁、李政道的理论提供了关键支持。 那一年,她的名字与诺贝尔奖只差一步,可就在她站上学术巅峰时,另一种痛苦也悄然生根。 中美关系紧张,信息封锁,她无法回国奔父母丧礼,甚至无法得知他们最后的模样。直到1973年,中美破冰,周恩来总理向她发出正式邀请,她才终于踏上归程。 那年9月,吴健雄与丈夫袁家骝回到北京。时隔近四十年,故土熟悉又陌生。她走在长安街上,感慨万千,她的请求没有被忽视。 周恩来早已了解她的情况。那晚,他安静听她倾诉,然后轻声回应:“墓地因城市建设被迁,但我会协调上海方面,为你安排一个可以凭吊的地方。” 这番话不是空泛的安慰,而是一次政治之外的体贴,那一刻,她放下了多年的心结,只说了四个字:“一切向前看。” 这不只是她的姿态,更是一代科学家对时代的理解与包容。 吴健雄的这次归国,不只是个人的情感宣泄,也象征着一个时代的转折。1973年之后,大批海外华人科学家陆续回国讲学、合作、交流。 杨振宁、李政道、张光斗、林家翘……一个个名字,接连出现在祖国的讲台上、实验室里。 而这一切的起点,正是那场在人民大会堂安徽厅持续了六小时的会面。从晚餐到夜宵,席间不乏学术讨论,也有对时局的冷静分析。 钱学森、郭沫若、吴有训等人陆续发言,唯独吴健雄,一直安静。她不是沉默,只是太多话不知道从何说起。 她在美国的成就,世人皆知。但她更在乎的,是如何将这些经验、资源、理念带回中国,哪怕只是播下种子。 归国之后,吴健雄并未停下脚步。她先后数次回到中国,受聘为南京大学、北京大学等校的名誉教授,在高能物理、同步辐射研究等领域提供了关键建议。 她还捐资设立“吴仲裔奖学金”,以父亲之名支持青年学生追求科学梦想。她知道,教育是最长久的回馈。 她曾说:“科学没有国界,但科学家有自己的祖国。” 她的骨灰最终安葬在太仓明德学校,与丈夫袁家骝合葬于一棵紫薇树下。墓志铭写着:“卓越的世界公民,永远的中国人。” 这句话,是对她一生最深刻的注解。 吴健雄没有获得诺贝尔奖,在学界引发了广泛争议。有人认为,这是因为她是一名女性,也有人说,是因为她的身份尴尬。但她自己从未公开抱怨过这一切。 她的回答始终平静:“重要的不是奖,而是实验是否推进了科学。” 而那一晚,周恩来对她的那句“随便说嘛”,也不仅仅是一个政治家的温和姿态,更是那个特殊年代里,国家对知识分子的重新接纳与信任。 信息来源: 《这位南大校友,登上了永久邮票》——中国青年报