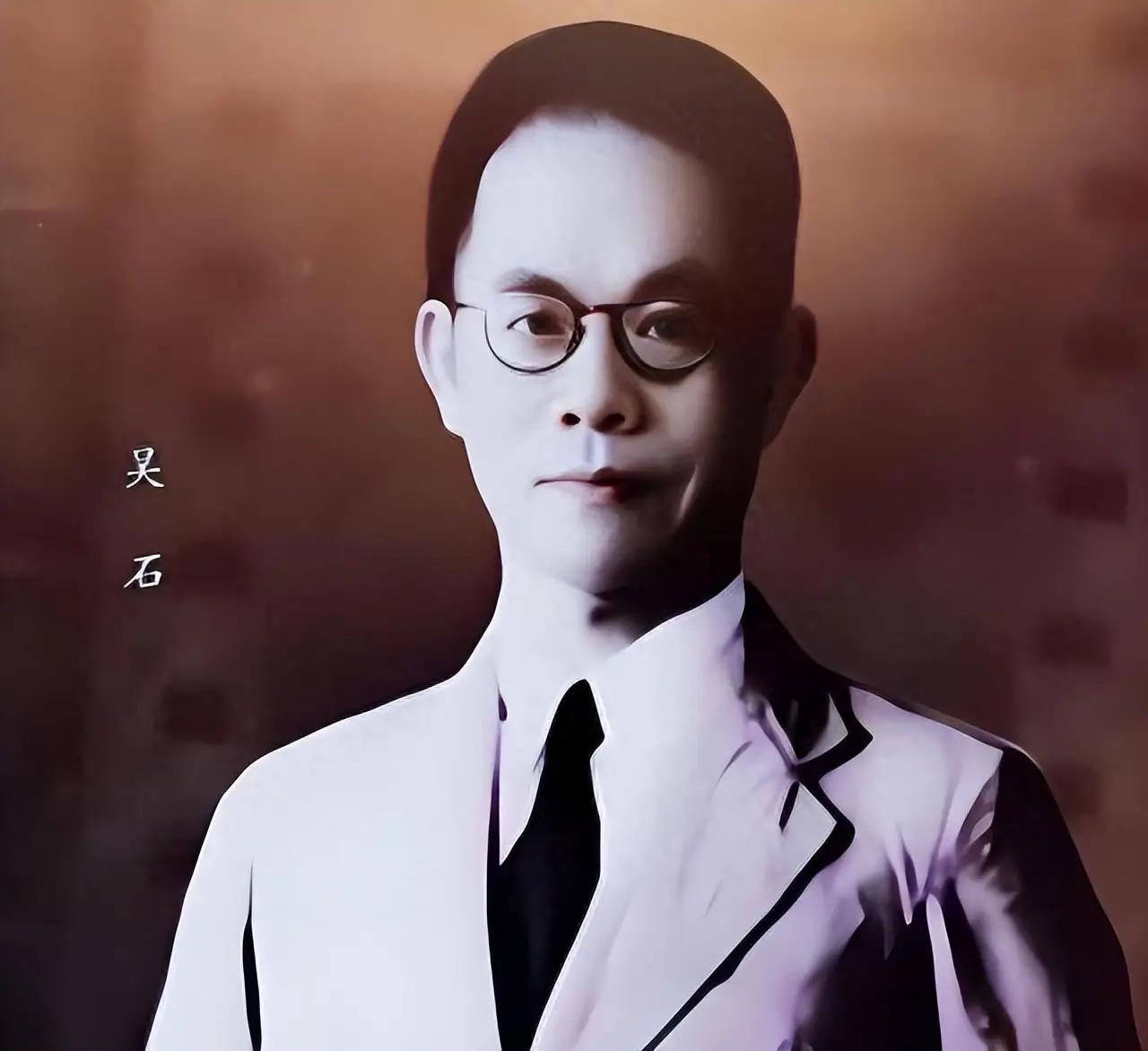

吴石将军的狱友刘建修,忆吴石将军:他在狱中的最后时光…… 回忆录其中一部分描述: 1950年3月10日,我因“邮电案”被关进台北保密局看守所“南所”,与一位沉默的老者同囚一室。直到看见他《中国文学史》封面上“吴石”二字的端正笔迹,才知道他竟是国防部参谋次长。 他总爱靠着墙角坐着,背挺得笔直,哪怕囚服沾满尘土、领口磨得发白,也难掩一身凛然气度。每天天不亮,铁窗刚透进一丝微光,他就会借着光亮翻看那本《中国文学史》,手指划过书页时格外轻柔,仿佛在触摸心底最珍视的信念。我起初不敢贸然搭话,只敢悄悄打量——这位曾位居军政核心的将军,没有丝毫阶下囚的颓唐,眼神平静得像深潭,只有偶尔读到某页诗文时,眉头才会轻轻舒展,闪过一丝光亮。 有次他审讯归来,肩头添了新的青紫伤痕,嘴角渗着未干的血迹,却依旧慢慢整理好衣襟,坐下继续读书。我实在忍不住,小声问他“您身居高位,为何要冒这般风险”,他合上书,目光望向铁窗外被切割得支离破碎的天空,声音低沉却坚定:“位越高,责任越重。国家分裂至此,总要有人为统一铺路。”他告诉我,这本《中国文学史》里夹着几张小字条,上面是加密的军政情报,审讯者翻来覆去检查了几十遍,也没发现破绽——那些关乎大陆防务部署、军队调动的核心机密,早已通过地下党组织送了出去。 那时的台北,白色恐怖笼罩全城。保密局的审讯室日夜传来惨叫声,狱友们大多惶惶不可终日,有人崩溃大哭,有人甚至选择自残。吴石将军却始终保持着从容,他会把配给的窝窝头分成两半,悄悄塞给饿得发抖的我;会用树枝在地上写字,给我讲屈原的“路漫漫其修远兮”,讲文天祥的“人生自古谁无死”,用千百年的民族气节勉励我挺过难关。他从不抱怨狱中的潮湿阴暗,也不提自己被牵连入狱的妻子和儿子,只偶尔在夜深人静时,对着《中国文学史》扉页上家人的小像,默默凝视许久。 我后来才知道,吴石将军早在抗日战争时期就胸怀救国之志,解放战争后期,他看透了独裁统治的黑暗,决心投身革命。作为国防部参谋次长,他手握军政核心机密,却甘愿舍弃高官厚禄、冒着灭门之险潜伏敌后。他曾多次利用职务之便,将重要军事情报传递给中共地下党组织,为解放大军渡江作战、解放沿海岛屿提供了关键支持。这样一位功勋卓著的潜伏者,却因叛徒出卖暴露身份,于1950年1月被捕。 4月的一天,保密局的人突然来提审他,这次他走得格外从容。临走前,他把《中国文学史》郑重地递给我:“留着吧,看看我们的祖先,如何坚守家国大义。”我攥着那本被他翻得卷边的书,看着他被押出牢房,背影挺拔如松,没有一丝回头。后来我从看守的闲谈中得知,他在法庭上拒绝认罪,慷慨陈词痛斥独裁统治的黑暗,即便遭受酷刑,也始终没有泄露任何同志的信息。 1950年6月10日,吴石将军与陈宝仓、聂曦、朱谌之等同志一起,在台北马场町英勇就义,时年56岁。行刑前,他整理好囚服,面向大陆的方向深深鞠躬,高呼“中国必统一”的口号,声音震彻云霄。那位看守说,他从未见过那样从容赴死的人,明明是走向刑场,却像奔赴一场光荣的使命。 一位堂堂国军参谋次长,为何甘愿舍弃一切投身革命?答案藏在他对家国的赤诚里,藏在对民族统一的执着追求中。在那个风雨如晦的年代,多少像吴石将军一样的仁人志士,把个人生死置之度外,用鲜血铺就民族复兴的道路。他们或许身处不同阵营,却有着共同的目标——让中国摆脱分裂,走向富强。 吴石将军的牺牲,不是结束,而是精神的传承。今天的我们,生活在统一稳定的中国,更应铭记那些为国家统一抛头颅、洒热血的先烈。他们用生命告诉我们,民族大义高于一切,家国统一是不可阻挡的历史潮流。唯有珍惜当下的和平稳定,坚守家国情怀,才能不负先烈们的牺牲与期盼。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

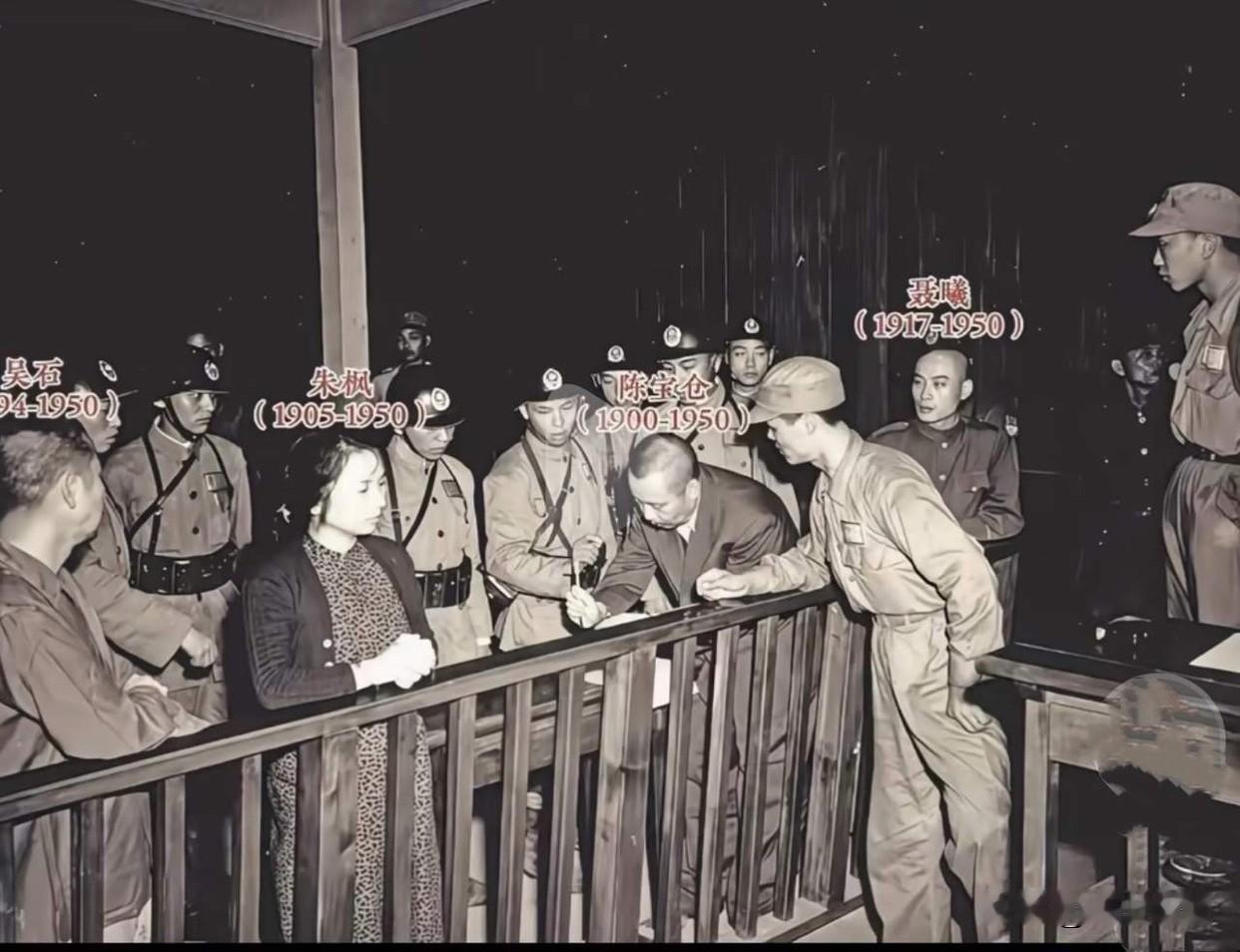

![[点赞]吴石将军案中,陈宝仓将军并没有暴露,而蔡孝乾也不知道陈将军是特工,陈](http://image.uczzd.cn/17945687487615648379.jpg?id=0)