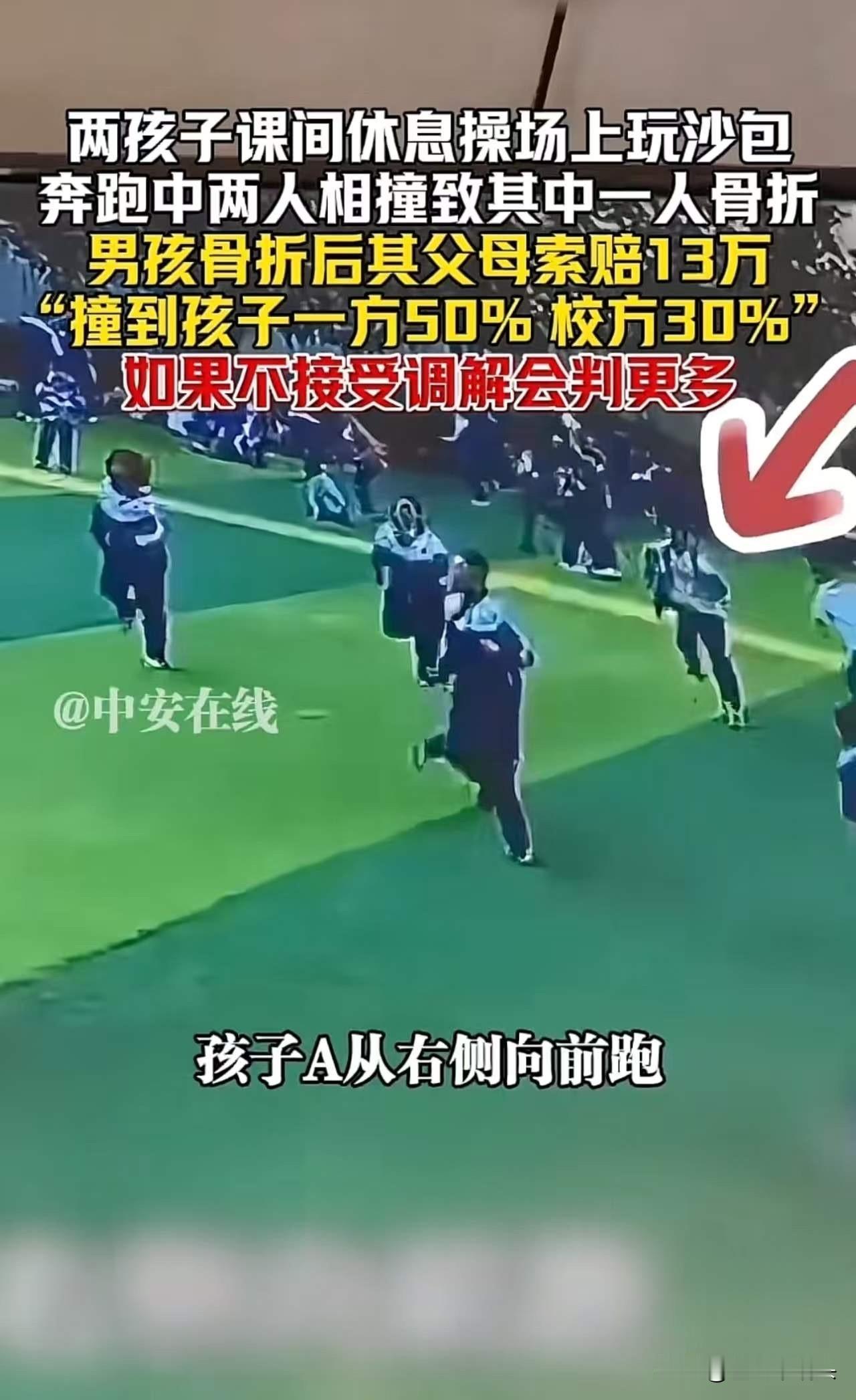

“他撞的我家孩子,凭什么让我赔钱?”吉林,两孩子课间休息,操场上玩耍,奔跑中两人相撞致其中一人骨折。骨折的男孩父母索赔13万,法官让另一方父母赔偿50%,校方赔偿30%,如果不接受调解会判更多? 这起看似普通的校园意外,却在社会舆论中引发了激烈的讨论。有人说:“孩子玩耍本就是无忧无虑的事,父母何必把责任推得这么重?”也有人觉得:“责任要分清,孩子受伤,谁该担责?难道就能只赔点钱了事?”这场纷争,折射出我们对“责任”、“权益”以及“教育”的深层次思考。 事情的起因很简单:两孩子在操场上奔跑,意外相撞,导致一方骨折。责任的归属瞬间成为焦点。父母们一边担心孩子的健康,一边又关心“赔偿金额”。而法院的判决——让一方父母赔偿50%,校方赔偿30%,留下一部分给双方调解——似乎在告诉我们:责任要分担,但也要考虑到现实的复杂。 然而,问题的本质远不止“赔多少钱”。它折射出的是我们对“责任”与“安全”的认知差异。许多家长在意的是“孩子的权益”,而忽略了“教育孩子的责任”。学校作为公共场所的管理者,是否应承担更多责任?父母在孩子玩耍时是否尽到应有的监管义务?这些问题,远比赔偿金额更值得深思。 更令人担忧的是,调解背后隐藏的“责任转嫁”。如果不接受调解,法院可能判得更重,这是否意味着责任的界限变得模糊?我们在追求“公平”的同时,是否也在无形中制造了“责任的逃避”?这样的“责任模糊”,反而可能让校园安全变得更加脆弱。 这场风波,也让我们看到:在这个快节奏的社会,人与人之间的信任正逐渐被责任和利益所稀释。我们是否还记得那份最纯粹的“责任感”?那份在孩子跌倒时,第一时间跑过去扶起的温暖?还是那份在学校里,老师细心看护每一个孩子的责任心? 或许,我们都应该反思:责任不是一句空话,而是一份沉甸甸的担当。每个父母、每个学校、每个社会成员,都应成为“责任”的守护者。只有这样,我们的孩子才能在一个更安全、更温暖的环境中成长。 这起事件,也许只是校园生活中的一幕,但它折射出的是我们整个社会的责任观。让我们不只是关注赔偿金额,更要关注如何从根本上守护孩子的安全,培养他们的责任感。因为,只有每个人都愿意为责任买单,这个社会才能变得更加美好。 被车撞了赔偿 意外事故赔偿