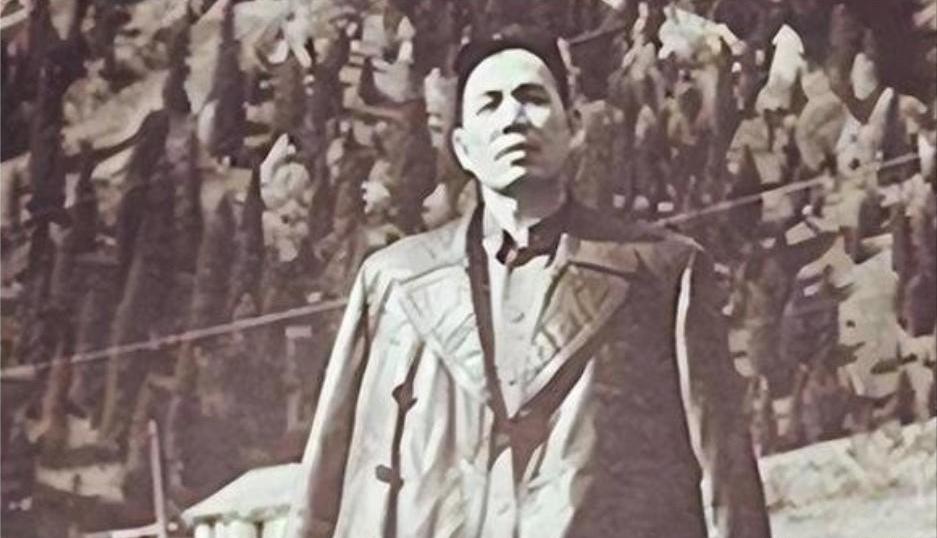

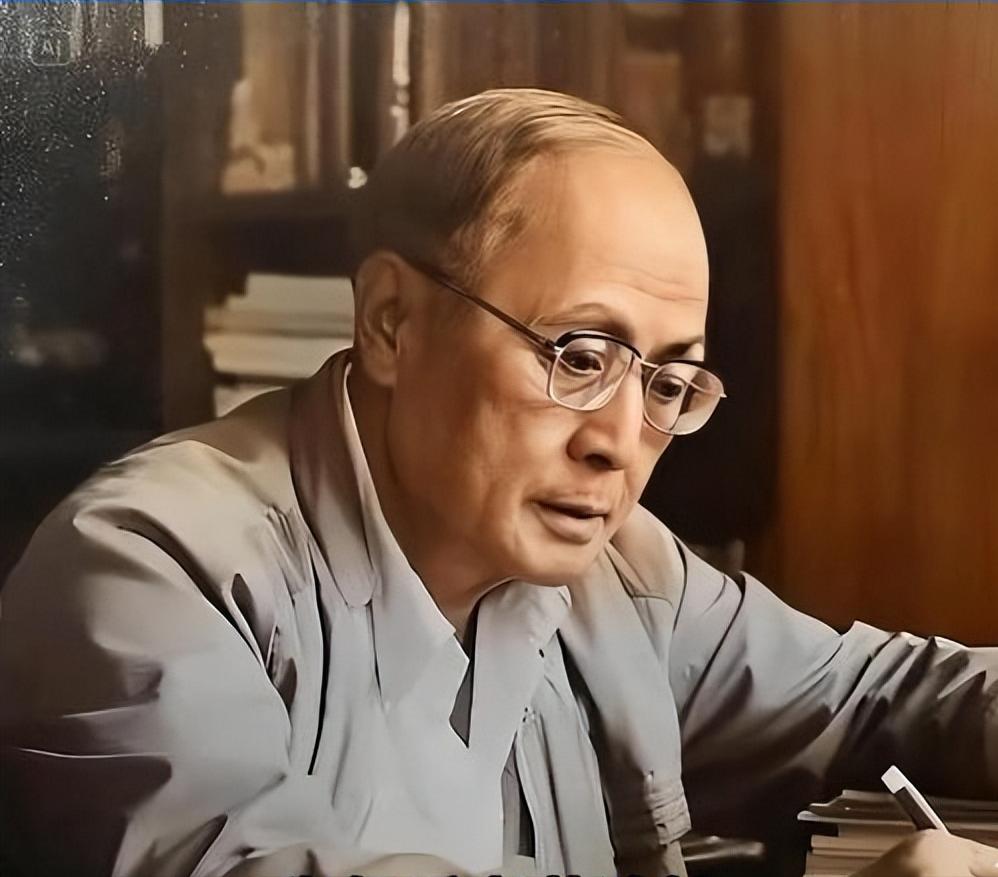

1999年,丁盛将军逝世,上级规定不准称呼他为“同志”“老红军”“老八路”。然而,当老战友和老部下前往追悼会时,抬头看到两个字大恸。 1999 年广州追悼会,老战友们盯着 “丁盛老人千古” 的横幅,突然抹起眼泪。 上级不准用 “同志”“老红军” 称呼,可这 “老人” 二字,藏着所有人对他的敬与疼。 没人忘了,这位坐着轮椅也要送最后一程的老人,曾在战场上扛着枪冲锋,晚年还在默默做事。 他的故事,藏在干休所的菜园里,藏在给年轻战士的回信里,藏在没说出口的遗憾里。 1985 年广州军区干休所,清晨的阳光刚洒进院子,丁盛就扛着锄头进了菜园。 他种的青菜、豆角长得旺盛,成熟了就分给邻居和站岗的小战士。 “丁老,您歇着,我们来种。” 战士们要帮忙,他却摆手:“动动手,心里踏实。” 有次战士问他当年打仗的事,他不说自己的功劳,只讲战友们怎么牺牲的:“我活着,替他们享太平。” 他还悄悄给老区学校寄钱,不留名字,只让汇款单上写 “一个老兵”。 1949 年衡宝战役,丁盛率部穿插到敌军后方,突然遭遇敌人主力。 通讯中断,他凭着经验判断战局,下令 “就地构筑工事,死守不退”。 战士们弹药用尽,就用刺刀拼,他带头冲上去,肩膀被刺刀划开一道大口子。 这场仗打胜后,他没去领功,反而先去清点牺牲战友的名单,在坟前站了一夜。 后来有人问他当时怕不怕,他说:“怕对不起牺牲的弟兄,怕守不住老百姓的好日子。” 1978 年南京五条巷,丁盛住着老房子,每月生活费不多,却总攒钱帮困难的老战友。 有位老部下生病没钱治,他揣着存折就去银行取钱,还说:“当年你救过我,这点钱算什么。” 邻居家孩子功课不好,他主动帮忙辅导,用自己的旧笔记本当作业本。 有人劝他 “别太辛苦”,他笑着说:“能帮人,比啥都强。” 那段日子,他没提过自己的委屈,只把精力放在帮别人上,日子过得简单却踏实。 1950 年剿匪作战,丁盛带着部队在山区奔波,山高路险,粮食送不进来。 他和战士们一起吃野菜、喝山泉水,还把自己的干粮分给受伤的战士。 有老乡担心他们迷路,主动当向导,他握着老乡的手说:“等剿完匪,让大家过上安稳日子。” 剿匪结束后,他没立刻离开,而是帮老乡修水渠、盖房子,直到春耕开始才归队。 当地老乡后来总说:“丁司令不像官,像自家兄弟。” 1990 年,丁盛的身体越来越差,却还坚持给军区写建议信。 信里没提自己的事,只说 “要关心老兵生活”“要加强年轻战士训练”,字迹歪歪扭扭却很认真。 军区领导来看他,他拉着对方的手说:“我没别的要求,就想看着部队越来越好。” 他还整理自己的战斗笔记,交给军事院校,说:“这些经验,或许能帮到年轻人。” 那些笔记里,记满了战术细节,却没一句提到自己的功劳。 1999 年,丁盛在广州病逝,享年 86 岁。 追悼会上,老战友、受他帮助过的人来了很多,有人抱着他种的青菜哭:“丁老再也不能给我们送菜了。” 他的遗物很简单:几件旧军装、一摞战斗笔记、还有没寄完的汇款单。 后来,干休所的战士们接着种他的菜园,把收获的蔬菜分给需要的人,还把他的故事讲给新兵听。 没人忘了这位默默奉献的老人,他没耀眼的头衔,却用一辈子的行动,诠释了 “战士” 的意义 ——不仅在战场上冲锋,更在生活里帮人,把对国家、对人民的爱,藏在每一件小事里。 这样的人,永远活在那些被他温暖过的人心里,永远是值得铭记的 “老英雄”。 主要信源:(爱思想——余汝信:为丁盛辩)