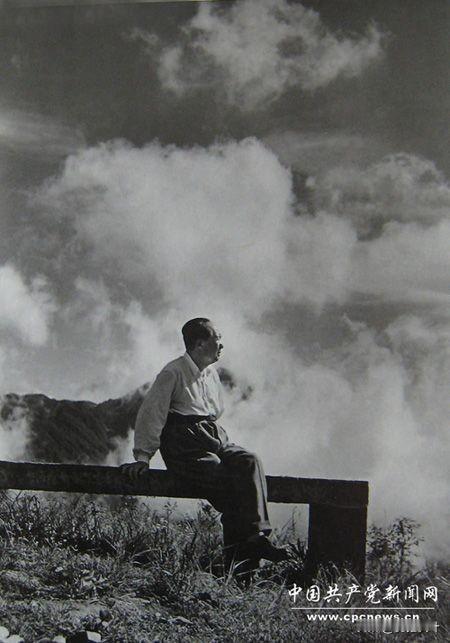

毛主席:被误解的犹豫者,三次退缩为何改写历史? 在大众印象里,毛主席是当机立断的代名词,四渡赤水出奇兵,挥手间扭转乾坤;一声令下志愿军出征,尽显领袖气魄。 但翻阅史料会发现,这位伟大领袖的一生中,竟有三次著名的“犹豫时刻”:开会被多数人否决、决策两度暂缓、带病反复权衡,可恰恰是这些不果断,藏着最深刻的战略清醒与民生敬畏。 苟坝之夜:一票反对的固执,是不拿红军赌命运的清醒 1935年的苟坝村,中央红军刚刚打了几场胜仗,士气正盛。红一军团发来万急电报,提议攻打打鼓新场,20多位参会领导人几乎一致赞同,唯有毛泽东投了反对票。他直言:“打鼓新场敌军工事坚固,援军就近集结,这仗打了就是全军覆没!” 争到最后,民主表决的结果是罢免毛泽东刚当了7天的前敌司令部政委职务,作战命令即将发出。换作常人,或许会碍于少数服从多数的规矩选择沉默,但毛主席没有,他心里装着的是瑞金出发以来牺牲的5万多红军将士,是革命的最后火种。深夜,他提着马灯,踩着泥泞的田埂路,步行两公里找到周恩来,用一夜长谈,力陈利害。次日凌晨,截获的敌军电报印证了他的判断:100个团的敌军正悄悄向打鼓新场合围。 这场一票否决的犹豫,不是固执己见,而是领袖对生命的敬畏。他宁肯丢了职务,也不愿拿红军的命运做赌注;看似退缩的坚持,恰恰避开了灭顶之灾,更促成了新“三人团”的成立,让红军真正走上正确的指挥轨道 。 抗美援朝:103天的长考,两度暂缓是不违民心的担当 1950年朝鲜战争爆发,美军直逼鸭绿江,斯大林来电求援,金日成紧急呼救。但毛主席没有立刻拍板,反而陷入了长达103天的“长考”,期间两度暂缓出兵决策,成为他一生中最难下决心的事之一。 彼时的中国,刚从战火中走出,百废待兴。1950年美国钢产量8772万吨,工农业总产值2800亿美元,而中国钢产量仅60万吨,连铁钉都要叫“洋钉”。中央书记处扩大会议上,多数人不赞成出兵,担心刚建国就卷入大战,民生难以为继。毛主席没有忽视这些担忧,他一边让东北边防军加紧备战,一边反复权衡,美军的飞机大炮固然凶猛,但如果让敌人压到鸭绿江边,国内反动气焰会抬头,新中国将永无宁日。 10月2日,他曾拟电同意出兵,却因多数同志反对暂缓;10月11日,因苏联不愿立即提供空军支援,他再次叫停出兵计划。直到10月18日,看清敌人已围攻平壤,再过几天就到鸭绿江的危急局势,又确认即使没有空军掩护,也必须参战的共识后,才最终下令渡江。这场“磨磨蹭蹭”的决策,不是畏惧强敌,而是不打无准备之仗的谨慎,他要算的不仅是军事账,更是民生账、国运账,那句“打得一拳开,免得百拳来”的背后,是对人民安宁的极致守护 。 长沙决策:114天的隐忍,是为国家托底的远见 1974年,毛主席已是81岁高龄,带病住进长沙省委九所。彼时“批林批孔”运动导致国民经济下滑,周恩来病重,“四人帮”伺机夺权,全国四届人大筹备工作陷入僵局。所有人都盼着领袖快刀斩乱麻,他却选择了慢处理,在长沙休养114天,反复召见邓小平、周恩来等同志深谈。 他没有立刻对“四人帮”采取强硬措施,而是先听李先念汇报财政情况,留下要把国民经济搞上去的指示;面对王洪文的告状,他没有当场发作,而是在与周恩来的长谈中明确提出“不要搞四人帮”,第一次给这个帮派定性;在自己的生日当天,他把王洪文派往韶山,却与周恩来促膝长谈至深夜,敲定四届人大人事安排,力挺邓小平担任要职。 这场“不急于表态”的“犹豫”,是晚年领袖的深谋远虑。他知道,此时的中国最需要的是安定团结,而非再起波澜。他用114天的隐忍和权衡,既阻击了“四人帮”的夺权阴谋,又为改革开放埋下了伏笔,用最后的力量稳住了国家航向 。 世人多赞毛主席的雄才大略,当机立断,却少见他决策时的犹豫与纠结。但正是这些看似不果断的时刻,彰显了他最珍贵的品质 不凭一时意气拍板,不拿人民利益冒险,始终坚持实事求是,始终把国家命运、民族前途放在首位。 这种犹豫,不是软弱,而是对历史的敬畏;不是退缩,而是对责任的担当。