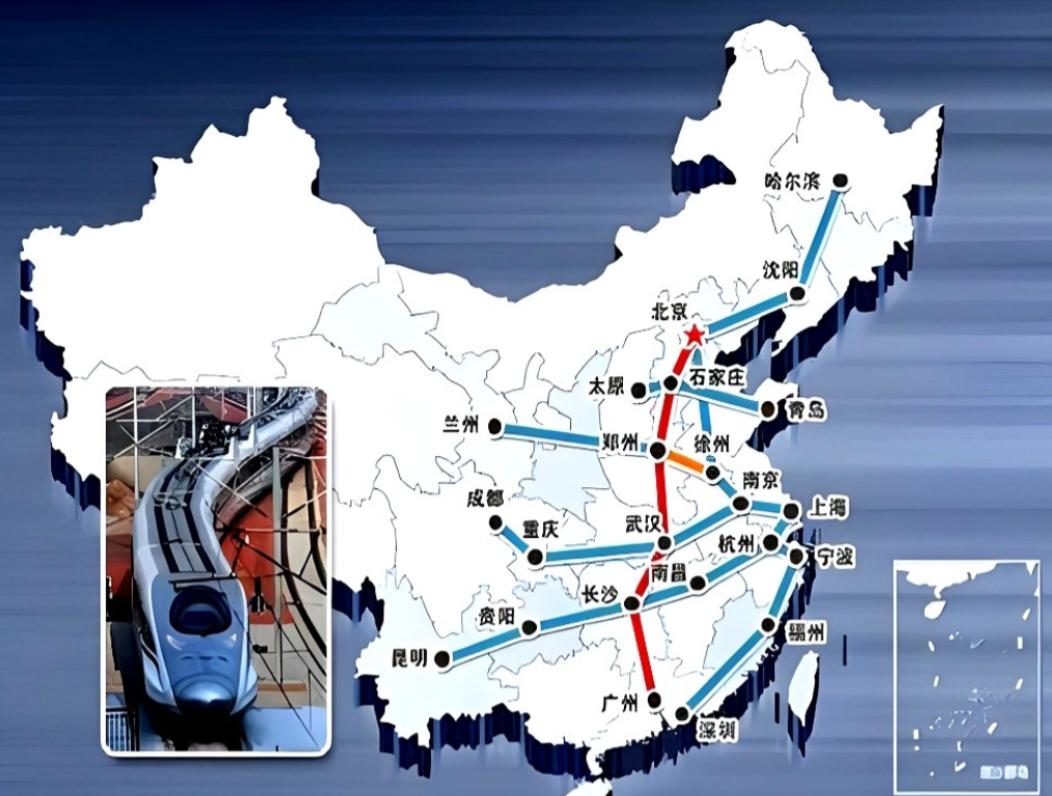

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国? 最根本的原因只有一个,那就是穷! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 二十一世纪初,欧洲和日本那些高铁工厂的灯光常常亮着,但机器却懒洋洋地不转,车间里弥漫着一股尘封的味道,图纸叠在角落里没人翻,技术人员围着咖啡机聊失业保险。 那时的西门子、阿尔斯通、川崎重工,技术都好得惊人,列车能跑、能稳、能省能耗,可问题是——没地儿跑。 欧洲的高铁网铺得差不多了,德国的 ICE、法国的 TGV 都成了成名老将,日本更是从东京到博多都能一口气坐新干线,可技术再牛,没线路、没订单,也就只能在账面上发光。 2003年,他们的交通部门亏了4.5亿欧元,生产线开工率不到一半,阿尔斯通也好不到哪儿去,法国政府不得不给他们“续命”资金,川崎重工的铁路部门更惨,产能利用率不到10%,工人都在等调岗。技术的账本在发热,现金流却在发抖。 就在这群巨头愁眉苦脸的时候,中国出牌了——要建世界上规模最大的高铁网。几千公里线路、上百列动车组,招标金额高达130多亿人民币。 这消息一传出去,整个行业像突然通了电,对于那些产线闲着的工厂来说,这不是订单,这是救命稻草,可中国的条件也够硬:核心技术必须转让,国产化要落地,还得用中国品牌。 按理说,谁舍得把压箱底的家伙交出去?可这回他们真没得选,西门子起初还端着架子,不肯交控制系统和轻量化设计,结果第一轮招标就被刷了下来。法国人和日本人倒是现实得多,阿尔斯通把TGV的牵引、制动技术全端上桌,还派了工程师来中国当“教练”。 日本川崎更是亲自把设备送到中国工厂,生怕中方进度慢,拿到合同那一年,阿尔斯通的铁路部门营收一下子涨了三成多,从亏损转盈。 中国的谈判团队也不是吃素的,他们把合同条款写得滴水不漏:一列原装进口,两列散件组装,其余全部国产。 最绝的,是那条质量对赌——国产车只要性能不达标,尾款一分不给,这下外方的专家们彻底坐不住了,天天守在工厂,手把手教装配,连焊接的角度、螺栓的扭矩都要亲自确认。那段时间,德国工程师在山东工厂的宿舍里,甚至开始学吃包子。 外方之间的竞争更是一出好戏,阿尔斯通刚签完合同,西门子就急了。第二年他们回到谈判桌,技术带得更全、价格降得更狠,连培训计划都主动加码。为了拿到中国的订单,他们比的不是谁高贵,而是谁“更听话”,等到最后,所有巨头都不得不松开拳头,掏出真本事。 技术进来之后,中国工程师的学习速度也吓了他们一跳,最开始,我们按原图造车,照搬每一条工艺流程;没多久,就能把日本的车宽从2.9米加到3.3米,座位多一排,春运再也不怕挤。 牵引系统和制动系统也被重新设计,适应更长线路和更高运行强度。外方原以为中国要学二十年,结果不到十年,咱的CRH380A就跑出了350公里的时速。 那时候的西门子、川崎、阿尔斯通可能没想到,他们教的学生后来成了竞争对手,中国高铁后来成了世界名片,出口到印尼、泰国、阿根廷,连当年那些“老师”都得来投标,技术不是单纯“买”来的,而是靠制度和学习能力硬生生“逼”出来的。 这场技术转移,说白了,是市场、合同和竞争三股力量拧成的绳,市场给了谈判底气,合同逼出了真技术,竞争让巨头们彼此掐着对方的喉咙,那几年,全球高铁行业看似风平浪静,实际上,游戏规则已经被重写。 今天再看这段故事,会发现真正赢的不是谁给了谁技术,而是谁把技术变成了自己的能力。 中国用市场打开缺口,又用工程实力填平差距,从“买技术”到“造标准”,只用了短短十几年。那些当年被迫低头的外国巨头,现在可能也不得不承认一句:世界高铁的速度,后来真得靠中国来定义。 对此,大家有什么看法呢?