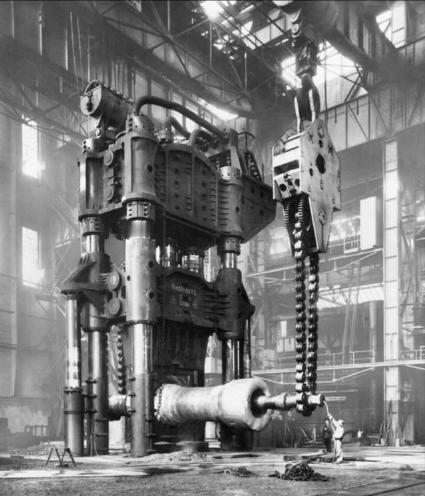

你以为改革开放之前的中国很弱?那是虚幻!实际上1978年以前,中国的重工业和军事工业很强大。大家30年饿着肚子,拼死拼活攒出来的轻重工业,都已经相当强大。 要知道1978年前的中国重工业和军事工业有多扎实,得先掂量掂量建国时那点家底有多薄。解放前全国钢产量最高一年才92万吨,这数放后来连个县级小钢铁厂都不够塞牙缝,像样的工厂全扎堆在沿海,内地别说造机器,能见过完整机床的人都算稀罕。 1952年更实在,人均钢产量才2公斤,世界平均是82公斤,人均储蓄1.5元,外汇储备只有1.08亿美元,说句“一穷二白”都算客气,简直是在工业的沙漠里起步。 但全国人就凭着一股“站不直腰杆就会挨打”的劲头,硬是把工业骨架搭了起来。1953年开始的一五计划直接瞄准重工业,国家砸了493亿元基建投资,盯着苏联援建的156项重点工程使劲,五年下来921个限额以上工矿项目落地,428个全负荷投产,新增固定资产是1952年的两倍还多。 这期间钢产量从1952年的135万吨冲到1957年的535万吨,是解放前最高值的5.8倍,原煤达到1.31亿吨,金属切削机床产量翻了一倍多,那些旧中国想都不敢想的飞机、汽车、无缝钢管工厂,挨个在东北、华北冒了出来。 1957年钢材自给率86%,机械设备自给率超60%,轻重工业占比彻底反转,重工业从35.5%爬到45%,这可不是纸上数字,是车床转出来、高炉炼出来的真家伙。 军事工业更是在牙缝里攒出来的硬实力。1949年时飞机坦克产量都是零,国民政府抗战八年造的枪炮还不如日本一年的量,可到了60年代,中国硬是靠自己搞出了氢弹。于敏院士独创的构型太神了,从原子弹到氢弹只用了2年零8个月,比美苏英法都快,而且构型小型化更好、养护成本更低,直到后来成为全球唯一保有氢弹的国家。 1964年开始的三线建设更夸张,贵州深山里的061基地一建就是3万多人的规模,专门造防空导弹,把厂房藏在山坳里,设备简陋得要命,却硬生生撑起了国防的空中盾牌。到1976年,汽车产量从1955年的100辆飙到13.52万辆,虽然民用的少,但军用车辆的产能早已能满足部队需求。 这种爆发式增长背后,是全国人勒紧裤腰带的积累。1954到1977年工业基本建设投资1183亿元,年均增长12.1%,比农业投资高3.6个百分点,比教育文化等第三产业高5.6个百分点,说白了就是把能省的钱全砸给了机床和高炉。 粮食供应常年紧张,1957年粮食产量3900亿斤,看着不少,但要养活几亿人还要支撑工业,每个人的口粮都得算计着来,可没人抱怨,因为大家都清楚,没有重工业就没有国防安全。 大庆油田开发时,王进喜们带着钻井机在荒原上扎营,喝泥浆水也要采出油,就是为了不再靠进口“洋油”,到1976年原油产量从12万吨冲到8716万吨,这数字背后是无数石油工人的日夜苦干。 工业布局更是下了一盘大棋。原来沿海工业占比畸高,一五计划直接把半数以上投资砸到内地,兰新线、成昆线这些铁路硬是在崇山峻岭里铺出来,把煤、电、钢铁基地连成片。 三线建设时,不仅061基地在贵州扎根,四川的军工企业造坦克,陕西的工厂产步枪,连青海的戈壁滩都建起了核工业基地,把工业火种撒到了大西南、大西北。 1975年中国钢产量超过英国,1978年达到3178万吨,发电量从1949年的43亿度涨到2031亿度,原煤4.83亿吨,这些数据不是靠买技术得来的,是工人三班倒、农民交公粮攒出来的。 那时候的工业实力还藏在细节里。061基地不光造导弹,后来转民用能立马造出“风华牌”电冰箱,一年卖几十万台,啤酒灌装机拿全国金奖,11米卫星天线服务亚运会,连汽车都能卖到上海广州客商带着现金排队提车。 “一五”时期的大中型项目平均三年半就能收回投资,工人劳动生产率提高52%,成本还降了29%,这说明不是傻大黑粗的蛮干,是有技术含量的深耕。 到1978年,中国已经有了冶金、汽车、机械、航空、核工业等完整门类,从采矿到制造再到维修,不用看别人脸色,这种独立工业体系的价值,比单纯的产量数字金贵多了。 30年里,工农业总产值年均增长9.5%,国民收入增长7.3%,这在人均收入极低的情况下简直是奇迹。当然有人说那时候日子苦,可正是这种“苦”换来了硬底气——1970年代面对复杂国际环境,中国能挺直腰杆说话,靠的就是深山里的导弹、高炉里的钢水、油田里的原油。 那些说“当年弱”的人,没见过鞍钢的高炉彻夜通红,没见过三线工人背着工具爬山路去上班,没见过于敏们在没有计算机的年代靠算盘算出氢弹数据,这些拼出来的工业家底,不是虚幻的泡沫,是中国能在改革开放后轻装上阵的根本底气。