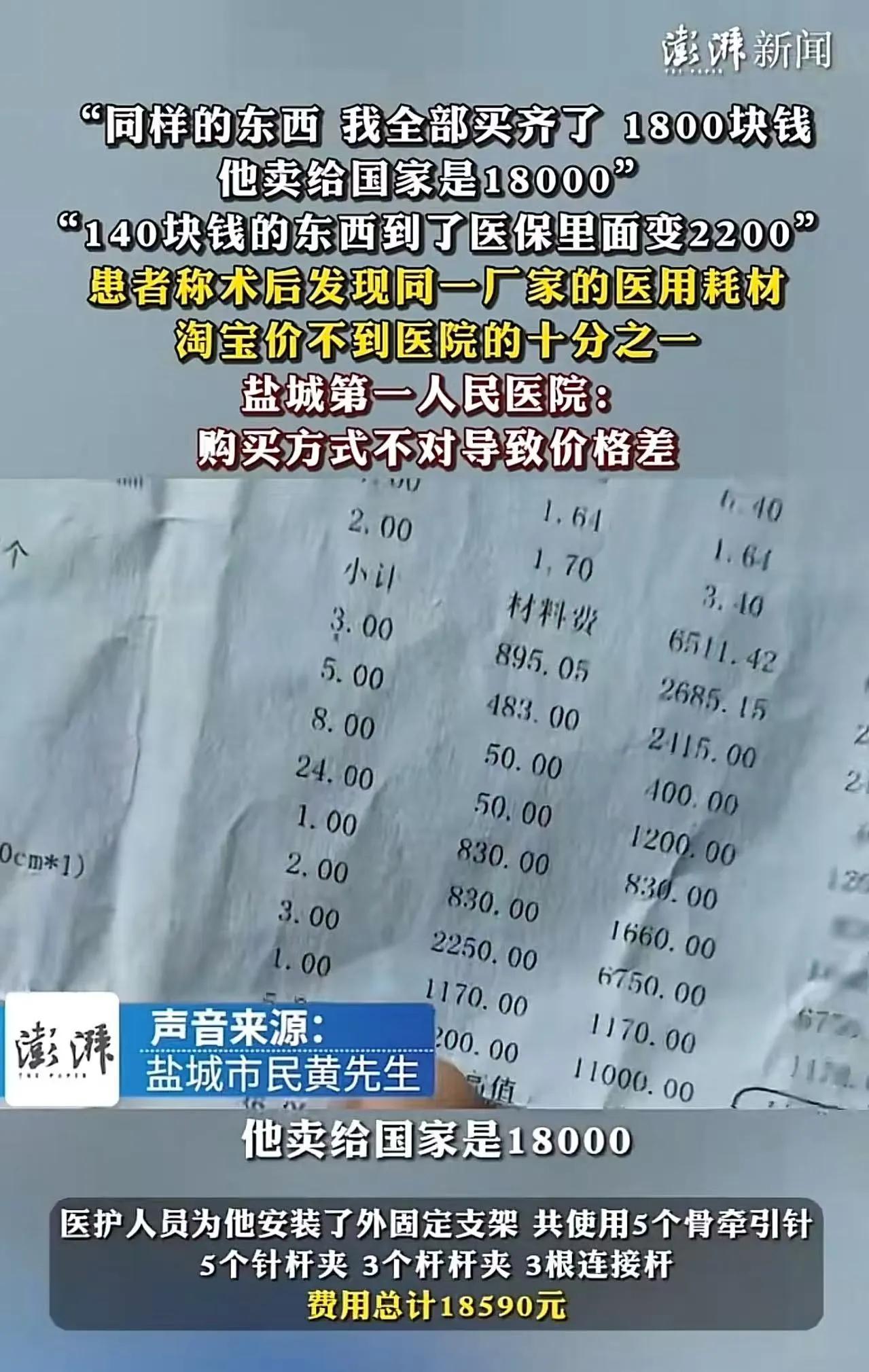

江苏盐城的黄先生骨折手术后,发现医院收费18590元的耗材,网上同款仅需1800元,差价高达10倍。即便医保报销80%,自己掏的钱仍和网购价差不多。面对质疑,医院称网购渠道违规且无定价权,却悄悄将价格调低至895元。这事撕开了医疗耗材定价的“遮羞布”,网友吵翻的同时,更暴露了监管与流通环节的深层问题。 一、患者亲历:10倍差价的“天价耗材”,医保报销成了“数字游戏” 不久前,黄先生因交通事故骨折,在盐城市第一人民医院做了骨科手术,总费用近8万元,光外固定支架、骨牵引针等耗材就占了18590元。出院后他随手在网上一搜,直接惊掉了下巴:同一个厂家、同一个型号、甚至连订货编码都一样的耗材,网上销售公司报价才1800元左右,医院的价格足足翻了10倍! 更让人心寒的是“医保陷阱”。有网友算了笔账:就算医保报销80%,黄先生自己要掏3700多元,比网上全款买还贵一倍。“合着医保报销后,自己花的钱还是那么多?那医保的意义何在?”这话戳中了无数人的心窝子。 黄先生赶紧找医院要说法,结果更离谱:医院没退钱,反倒悄悄把耗材价格改成了895元,这波“暗箱操作”让他更疑惑了——既然能调价,当初为啥卖那么贵? 二、法律拆解:医院的“免责说辞”,哪句站得住脚? 面对质疑,医院抛出两套说辞:“网购渠道不对”“医院没有定价权”。但从法律和政策层面扒一扒,这些话根本经不起推敲。 1. “网购渠道违规”:真的不能买,还是怕比价? 医院说“械字号耗材必须通过医院买”,依据是《医疗器械网络销售监督管理办法》——确实,第二类医疗器械有一定风险,批发企业只能卖给有资质的机构,但零售企业可向个人销售合规产品 。黄先生找的是有资质的销售公司,并非“三无渠道”,医院拿“渠道违规”当挡箭牌,更像怕消费者比价的借口。 退一步说,就算网购渠道有争议,也解释不了“同品同厂10倍差价”的核心问题。难道换个渠道,耗材的成本就凭空涨了10倍? 2. “医院无定价权”:阳光采购平台成了“背锅侠”? 医院强调“医保局挂多少钱就收多少钱”,但这不符合耗材采购的实际规则。按安徽省等多地政策,公立医疗机构能在医保局挂网限价的基础上自主议价,还能组成采购联盟压价,平台甚至会用“三色九段线”提示历史成交价,引导医院砍价 。 更关键的是,国家早就推行“医用耗材带量采购”,心脏支架都从1.3万元降到700元了,这类骨科耗材为啥还能维持“天价”?医院一边说“无定价权”,一边悄悄调价,本身就暴露了价格水分。 3. 关键法律底线:价格虚高可能涉嫌违法 《价格法》明确规定,经营者提供服务应明码标价,不得利用虚假价格诱骗消费者。医院前期高价收费,被质疑后又偷偷降价,已涉嫌价格不透明。如果中间存在供应商“返点”“二次议价”等情况,还可能触犯《反不正当竞争法》里的商业贿赂条款。 而医保资金属于“专款专用”,若因定价审核疏漏导致资金浪费,医保部门也需承担监管责任。毕竟老百姓的“救命钱”,不是用来填流通环节的“黑洞”的。 三、网友炸锅:比差价更刺眼的,是“习以为常”的无奈 这事一出,评论区直接吵翻了,三种声音最扎心: - 质疑派网友:“同一批次的东西,凭啥差价10倍?就算渠道有成本,钱到底流进了谁的口袋?医院调价的操作,不就是承认之前在乱收费吗?” - 过来人吐槽:“我爸肾结石手术自费8000多,隔壁大哥医保下来也是8000多,一样的手术。每年说和药厂谈判省了几毛钱,转头耗材就涨几十倍,这不是耍老百姓吗?” - 理性派追问:“医院说没定价权,医保局说按规则挂网,到底谁该管?带量采购都推行好几年了,为啥还有地方能搞‘暗箱操作’?” 这些疑问直指核心:从厂家到医院,耗材要经过代理商、经销商等多级流转,每级都加价10%-30%,最后全由患者买单。而“以耗养医”的旧模式,让医院靠耗材盈利,自然没动力压价。 结论:10倍差价的背后,是老百姓对医疗公信力的焦虑 黄先生的遭遇不是个例。从3元的纱布医院卖50元,到2000元的心脏支架医院报2万,类似的“天价耗材”吐槽从没断过。医院悄悄调价的动作,恰恰说明价格水分能挤、规则能变通,只是没人愿意主动为患者“让利”。 现在最该追问的是:阳光采购平台的“限价”是谁定的?为啥不联动全国最低价动态调整?医院议价的环节为啥不公开?医保资金的使用明细,能不能给老百姓一本“明白账”? 医疗不是生意,耗材不是“暴利商品”,医保更不是“任人宰割”的唐僧肉。你有没有遇到过类似的“看病贵”套路?你觉得这10倍差价的水分该怎么挤?来评论区聊聊,别让合理定价只停留在“热搜里”。