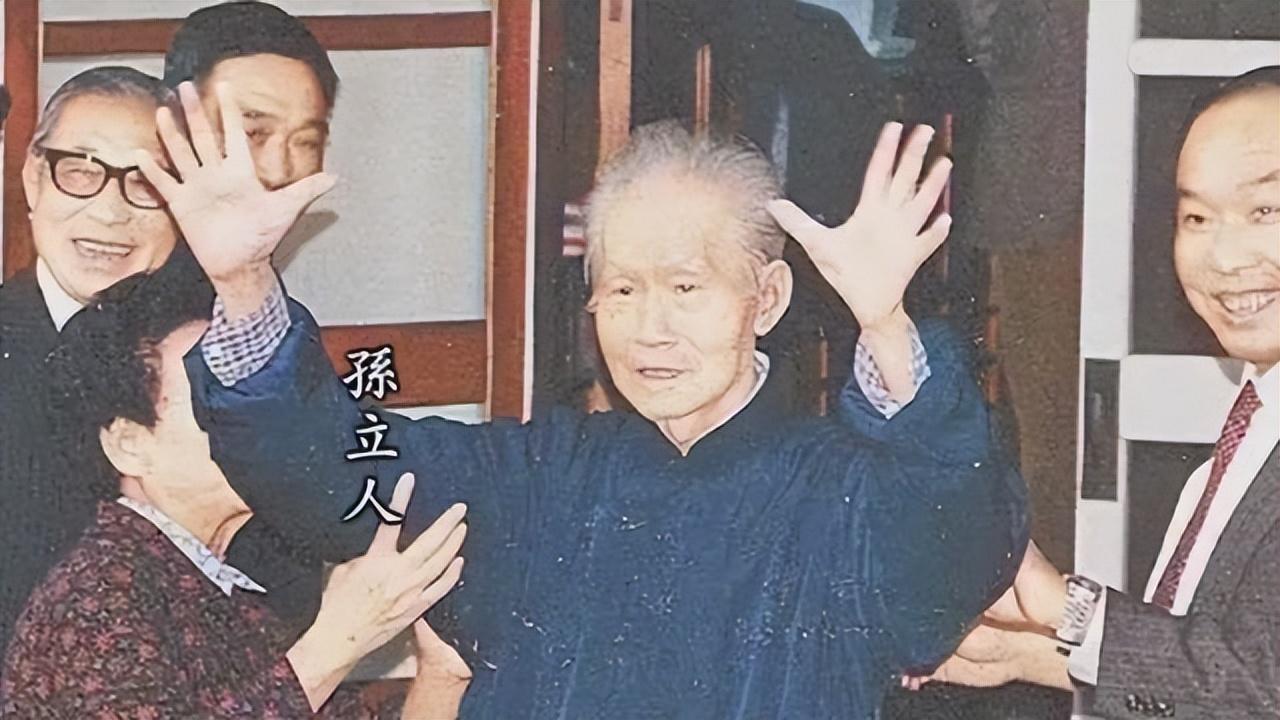

33年软禁,35年灵柩未能入土,90岁抗日名将孙立人临终前留下"不归故里,棺不入土"的遗言。 如今他的儿子孙天平正式向大陆提交申请,希望将父亲遗骨迁葬安徽老家。 孙立人将军的归乡之路,从1990年他闭上双眼留下“不归故里,棺不入土”的遗言开始,已经在台中东山墓园的地面平台上搁置了35年。 这块黑色大理石灵柩见证着岁月流转,即便墓园位置偏僻,三十多年来仍有络绎不绝的人前来献花,这份敬意无关立场,只源于他在缅甸战场上打出的赫赫威名。 作为先后毕业于清华、普渡大学和维吉尼亚军校的留美军官,他率领中国远征军在印缅战场创下军级单位歼敌最多的纪录,十余万侵缅日军被他的部队歼灭或驱逐,仁安羌一役中,他以少胜多解救出七千多名被围英军,“丛林之狐”“东方隆美尔”的称号绝非虚名,这份战功足以让他成为整个中华民族的抗日英雄。 谁能想到这样一位战功赫赫的将军,晚年竟在台湾度过了33年的软禁生涯。 1955年起,他的居所被高墙围住,门外道路被堵死,国防部派来的六名“保卫人员”日夜监视,连围墙外都有军事情报局的三层指挥中心居高临下盯着。 曾经的陆军总司令家境清贫到令人难以置信,家人背后把来客添菜的咸蛋、炒蛋、皮蛋戏称“三蛋轰炸”,四个孩子上学带的便当只能分三个鸡蛋。 为了维持生计,这位指挥过千军万马的将军拿起了锄头,养鸡养猪开辟果园,后来改种从美国亲戚那里寄来的玫瑰种子,悉心栽培出的漂亮玫瑰被菜市场冠以“将军玫瑰”出售,夫人张晶英骑着自行车把玫瑰换成青菜豆腐,这份落差放在任何时代都显得格外刺眼。 即便如此,他仍坚持让子女接受良好教育,四个孩子最终都考入名牌大学,这份坚韧或许正是他能熬过漫长软禁岁月的底气。 对故乡的思念是支撑孙立人走过黑暗岁月的精神支柱,晚年的他常跟子女念叨安徽庐江老宅门前的池塘,讲儿时抓鱼的趣事,每年除夕都要细细描述记忆中的家乡模样。 1989年,他委托部属潘德辉代自己回庐江扫墓,当89岁的老人得知祖坟完好无损时,当场泪流满面,这份对故土的眷恋跨越了海峡阻隔。 他的子女们从未忘记父亲的心愿,长子孙安平2016年首次回到安徽祭祖时,在祖父墓前长跪痛哭,那句“希望父亲能早日归葬故里”道出了家族两代人的期盼。 次子孙天平更是在2015年和2025年两度受邀赴京参加抗战胜利纪念活动,2025年9月的抗战胜利80周年大会上,他亲眼见证祖国的发展强大,这份亲历让他推动迁葬的决心更加坚定。 大陆方面对迁葬事宜始终持积极态度,安徽庐江的孙立人故居早已修缮为纪念馆,2010年还曾重新整修举办纪念活动。 广州则提出将他安葬在新一军公墓,与当年一同征战的2.7万多名阵亡将士长眠一处,这座由孙立人亲自选址设计的公墓,虽曾遭破坏,纪念碑被改成厕所、炮弹壳铸成的千斤铜鹰投入熔炉,但1993年被定为文物保护单位后,广州市政协已先后21次提案修复。 不过孙家似乎更倾向于魂归安徽,毕竟对中国人来说,“叶落归根”才是对故乡最深情的告白,迁葬之路并非坦途,台湾岛内的不同声音让事情变得复杂。 有人认为这只是孙家的私事应尊重家属意愿,也有人无端担忧会被用作政治宣传,这种分歧本质上是两岸历史记忆的差异。 在大陆,《中国远征军》等影视作品的热播让孙立人的抗日功绩广为人知,而在台湾,年轻一代对远征军历史知之甚少,就像2024年7月前往腾冲国殇墓园的台湾青年中,还有人坦言此前从未了解过滇西抗战这段历史。 这种认知断层让一件纯粹的归乡之事被附加了额外的解读,其实英雄的归宿本就该简单纯粹,就像台湾里长刘德文22年来背着300多位老兵骨灰跨越海峡返乡那样,不过是帮漂泊者完成“回家”的心愿。 孙立人的一生太过传奇,从清华学子到留美军官,从抗日名将到“玫瑰将军”,他的个人命运始终跟着时代浪潮起伏,而他的归乡之路,实则是两岸共同回望历史、凝聚情感的过程。 2025年孙天平的正式申请让这件事有了新进展,此时距离孙立人去世已过去35年,子女们为完成父亲遗愿也努力了十年。 刘德文背着老兵骨灰坐高铁返乡的案例证明,如今两岸交通与交流早已今非昔比,当年三天三夜不敢合眼的跨境之路,现在几小时就能抵达。 或许两岸之间确实存在认知差异,但对英雄的敬意本就该跨越这些隔阂。 孙立人将军用一生守护民族尊严,他的灵柩不该再在异乡的地面上等待,这份跨越海峡的归乡心愿,既是一个家族的期盼,也是两岸同胞对历史的共同回望。 当英雄真正“回家”的那天,不仅是对他个人一生的圆满,更是两岸情感进一步拉近的见证,毕竟无论时代如何变迁,英雄都该有一个属于自己的归宿,而这份归宿,理应由他和他的家人来选择。