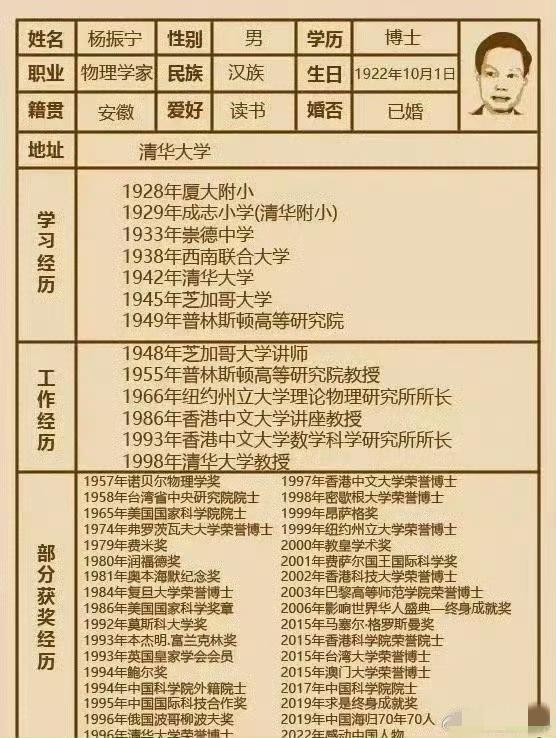

杨振宁办公室的保险柜,打开,里面不是什么机密文件,是四百万美元的存单 在清华园那间朴素的办公室里,最让人震撼的不是墙上与顶尖科学家的合影,也不是书架上密密麻麻的学术著作,而是角落那个不起眼的保险柜。 当柜门缓缓打开时,所有人都愣住了,里面没有关乎物理界终极奥秘的机密手稿,没有价值连城的 Nobel 奖章复刻品,只有一张四百万美元的存单。 上世纪九十年代,杨振宁卖掉了自己在美国纽约的房产,那是他在海外多年积攒的家当,换算成当时的汇率,整整四百万美元。 没有丝毫犹豫,他把这张存单完整交到了清华大学手里。 要知道,那时候国内科研经费并不充裕,这笔钱足够在北京买下几十套四合院,却是他给祖国科研事业的“第一笔定投”。 它没有变成个人待遇的提升,而是实打实砸在了科研刚需上,从国外引进了当时国内稀缺的尖端科研设备,支撑起清华大学高等研究中心的起步。 而这位捐出巨款的科学家,1999年起在清华任教,每年一百万元的年薪分文未取,全部捐给研究院做经费。 就连1957年拿到的诺贝尔奖金,也攒了几十年连本带利捐出,一部分盖实验室,一部分建了两所希望小学。 在见过太多名利场的浮华后,杨振宁的保险柜像一面镜子,照出了真正学者的底色。 四百万美元,对任何一个人都是天文数字,更何况是靠学术积累换来的合法财产,但他眼里只有“祖国需要”四个字。 多少人把海外资产当作炫耀的资本,他却把安身立命的房产变成科研经费;多少人拿着高薪还在计较待遇,他却把百万年薪变成青年学者的“成长基金”。 82岁那年,他还坚持每周两次给大一新生上基础物理课,课间5分钟都在解答学生问题,连外校老师都挤着看直播学习。 更难得的是,他的捐赠从不是“撒胡椒面”,既盯着尖端物理的实验室,也想着山里娃的课桌,这种兼顾顶天立地的格局,才是真正的大家风范。 很少有人能做到“捐得彻底,活得简朴”。 他住的是学校老宿舍,穿的是十几年的旧皮鞋,出门常坐公交,可在培养人才上却格外“大方”,不仅自己讲学,还力邀姚期智回国,亲手促成了“姚班”的诞生,填补了国内理论计算机领域的空白。 这张存单里装的哪里是钱,分明是“把根留住”的执念,是让中国科研站得更高的底气。 杨振宁的保险柜里,藏着比物理公式更珍贵的真理:真正的伟大从不是占有多少,而是奉献多少。 那张四百万美元的存单,早已变成了实验室里运转的仪器,变成了青年学者手中的试剂瓶,变成了山里娃书包里的课本。 当我们谈论科学巨匠时,不该只记得“宇称不守恒”的公式,更该记得这张存单背后的赤诚。 这位把一生所得都变成铺路石的老者,用行动告诉我们:热爱祖国从不是空洞的口号。 你觉得,这样的“财富观”,是不是该被更多人记住?