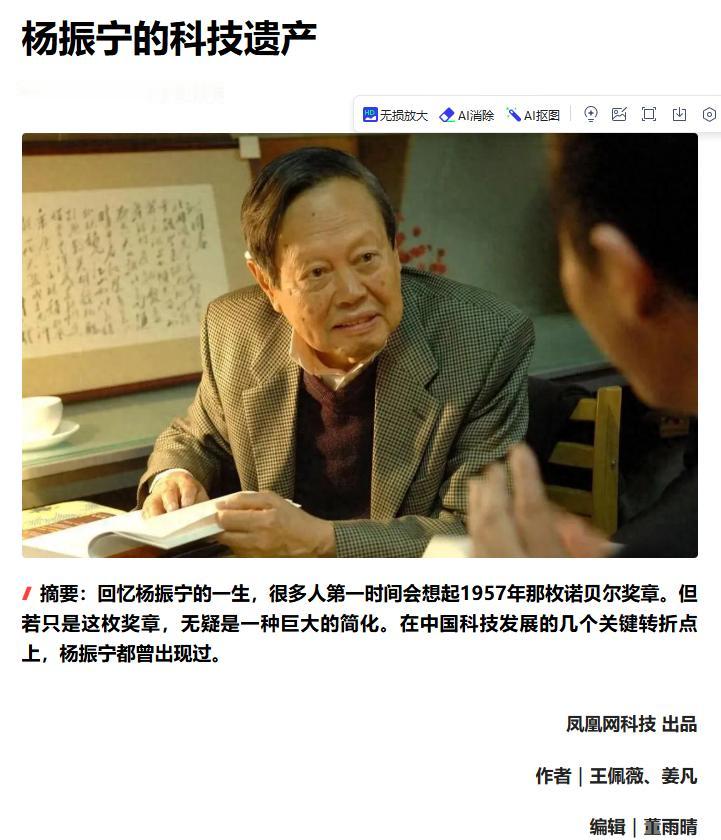

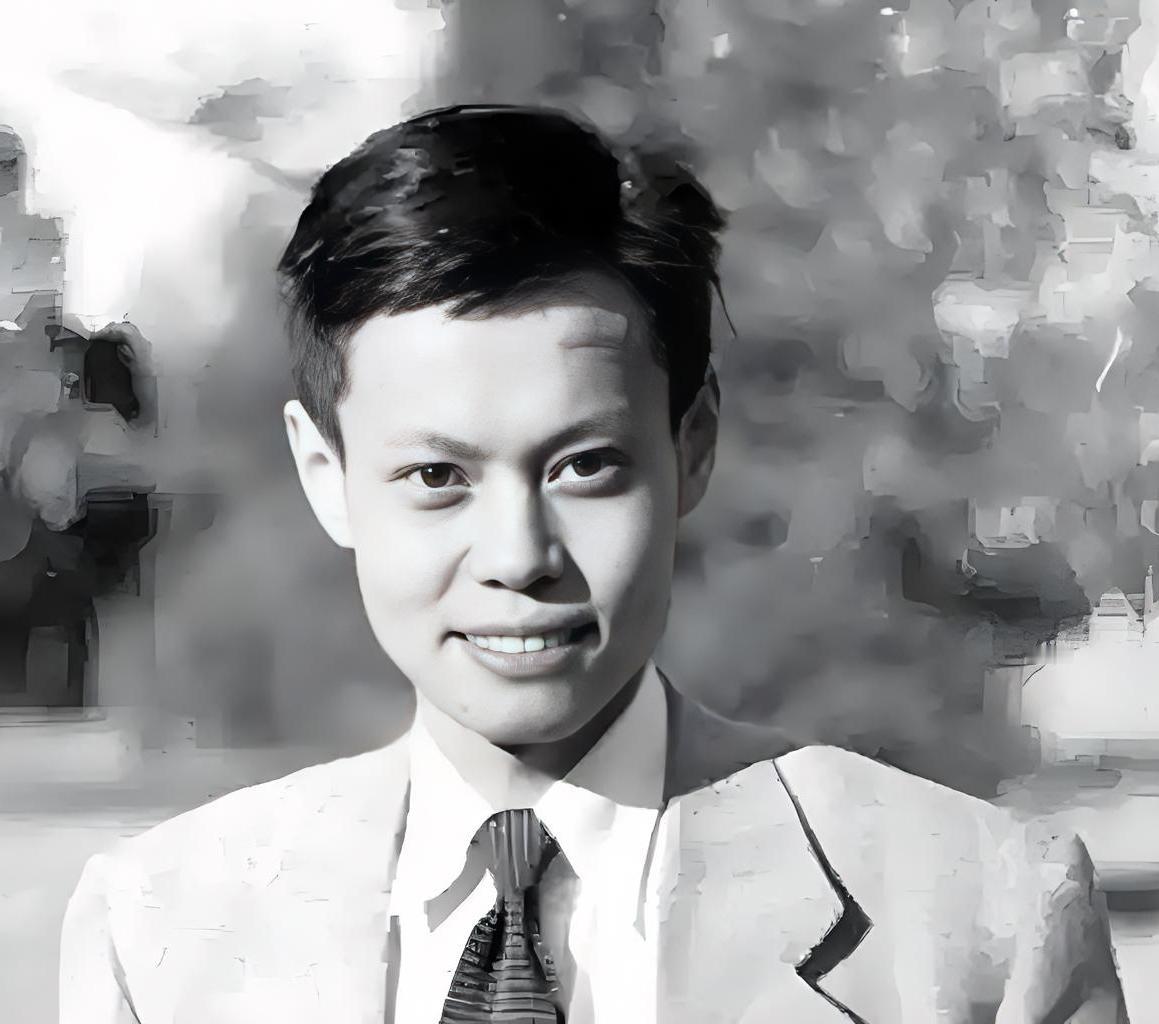

杨振宁将清华薪资,诺贝尔奖金捐献出来,看到金额,才知道多伟大。 杨振宁7岁就住进清华园,父亲杨武之当时就在清华任教,科学馆的书香早就刻进了他心里,后来他拿着庚子赔款的资助留美深造,35岁拿下诺贝尔物理学奖,成了享誉世界的科学家,但心里始终装着故土。 早在上世纪80年代,他还在美国的时候就开始为祖国做事,那会儿国内科研刚从沉寂中缓过来,缺人才缺门路,他干脆当起了“摆渡人”。复旦大学的忻元龙教授至今记得,1979年正是杨振宁一封推荐信,让他成了改革开放后首批赴美访学的学者,连初到美国的购物难题都是杨振宁安排人帮忙解决的。 1981年去中科大讲学,听到教师徐克尊关于“反常切伦科夫辐射实验”的汇报,他当场提笔写推荐信,把成果推到了欧洲《物理通讯》,还撂下句实在话:“希望科大每年都能出项这样的成果,科研就能站住脚了”。 甚至给少年班学子带的礼物都是魔方,手把手教的时候不忘叮嘱:“要选那些‘遍地黄金’的新学科”,这份细腻劲儿可不是装出来的。 没人想到这位拿过顶级荣誉的科学家,对钱看得比普通人还淡。 1957年拿诺贝尔奖金时,那会儿单项奖金也就20万瑞典克朗左右,按当时购买力连斯德哥尔摩半套公寓都买不到,但他转头就分了部分捐给清华基金,那会儿学校战后重建正缺钱,这笔钱帮着添了不少实验设备。 2004年清华给的100万年薪,在当年高校里绝对是“天花板”级别,换别人早用来改善生活了,他签合同当天就跟校长说分文不取,全捐给高等研究院,这一捐就是十年,光薪资就堆出了1000万。 更狠的是2003年退休回国前,他直接卖掉纽约的大房子,把400万美元房款也捐了出去,这笔钱成了研究院的“启动金”,引进人才、买精密仪器全靠它打底。 这些钱没打水漂,每一分都花在了刀刃上。 他用年薪设的“振宁物理奖学金”,每年挑十来个本科生,奖金从1万到5万不等,还亲自改学生的学习报告,比老师还较真。 卖房的400万美元更关键,2004年就是靠这笔钱的诚意,他把图灵奖得主姚期智从普林斯顿“挖”了回来,姚期智后来建的“姚班”,成了中国AI界的“黄埔军校”,旷视科技的印奇、小马智行的楼天城全是从这儿走出来的。 清华高等研究院更从最初几个人的小团队,变成了百余人的科研重镇,成果频频登国际顶刊,这背后全是真金白银堆出来的底气。 他还琢磨着把“冷门”学科扶起来,在中山大学发起的基金会特意强调要支持数学、古文字学这些没人抢的领域;南开大学的理论物理研究室缺设备,他直接捐计算机、打印机,谁的研究卡壳了,就把国际顶尖专家请过来讲课,学生论文答辩都安排在国际会议期间,规格直接拉满。 2009年东莞建散裂中子源,老百姓不懂这装置有啥用,87岁的他专门跑去开科普讲座,把深奥原理讲得明明白白,还提醒校方“要建匹配的研究型大学”,这眼光可不是一般人能有的。 有人说他傻,放着优渥生活不过非要“苦行”,但懂的人都知道,他捐的从来不是钱,是给中国科研铺的路。 上世纪50年代他拿诺奖,让世界第一次正视中国科学家的实力;80年代搭桥铺路,让中国学者能跟上国际节奏;晚年捐出全部薪资房产,帮中国在基础物理领域扎下根。 他自己说过,一生最重要的贡献是帮中国人改变了觉得不如人的心理,这些捐献背后,正是这份想让祖国变强的赤诚。 那些钱或许能让他住更好的房子、过更安逸的生活,但比起看着姚班学子搞出顶 尖AI技术,看着研究院出的成果震惊世界,这点享受在他眼里根本不值一提。 这种把个人荣誉和财富全化作祖国底气的格局,才是真正的伟大。