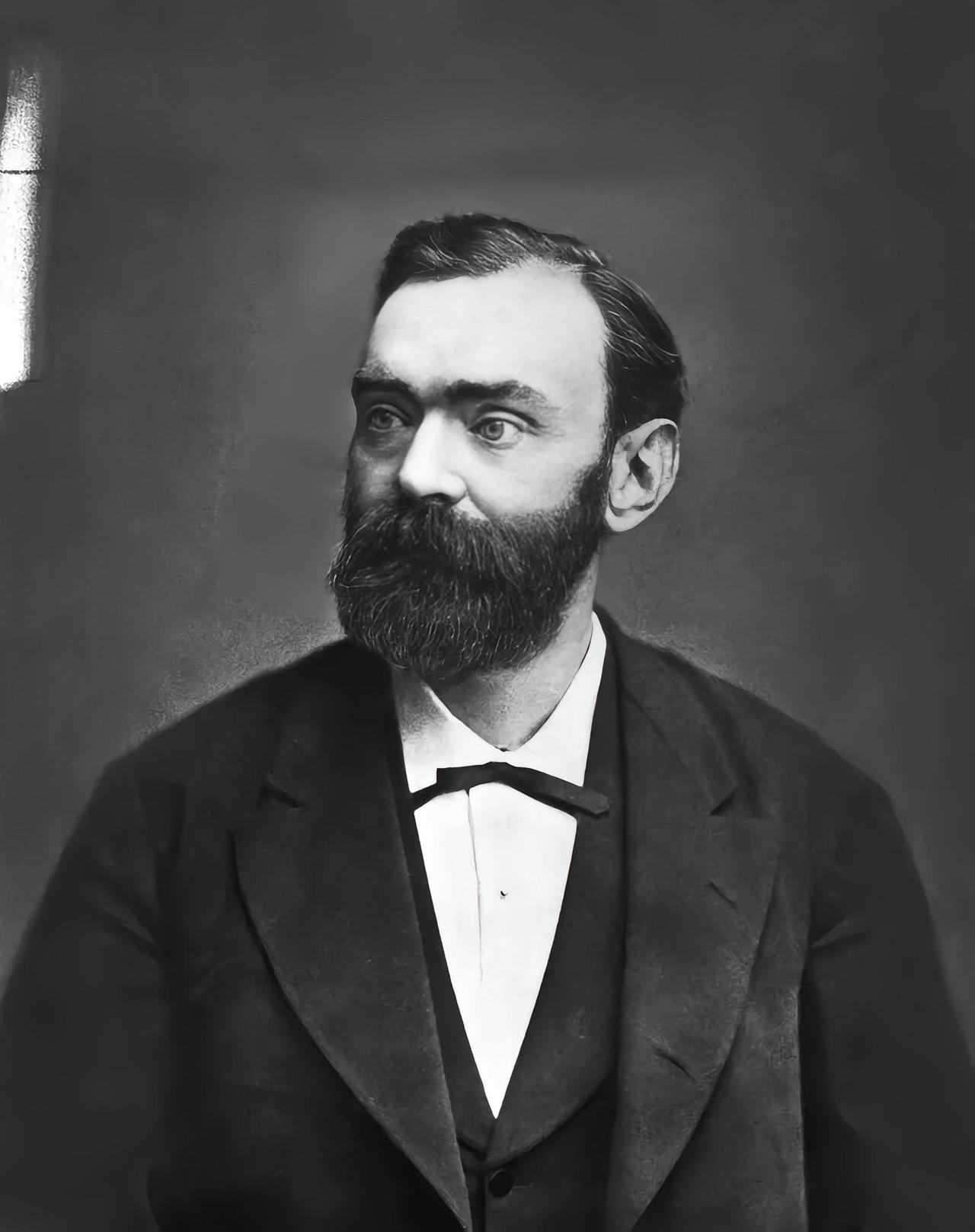

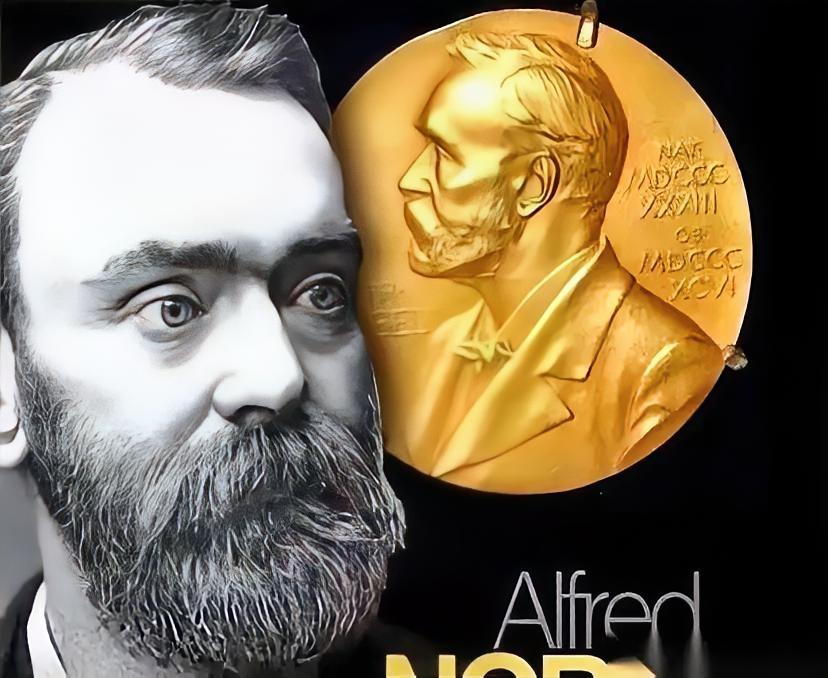

1896年,诺贝尔去世,留下了高达14亿的遗产,被用于设立诺贝尔奖。然而,120年过去了,14亿不但没有减少,反而越来越多…… 2025 年瑞典斯德哥尔摩诺贝尔博物馆的展厅里,游客们围着玻璃展柜里的泛黄文件低声惊叹。 那是 1958 年诺贝尔基金会的投资决议书,纸上 “50% 投入欧美股市、30% 布局商业地产、20% 留存稳健资产” 的字迹虽已褪色,却藏着让诺奖基金 “起死回生” 的密码。 1953 年时,这笔 1896 年诺贝尔留下的 14 亿遗产(按当时币值)已缩水至 300 万美元,连奖金都快发不起;而如今,基金规模暴涨至 61 亿,120 年未断供,还成了全球 “财富永续” 的典范。 鲜少有人知道,这份方案的核心设计者,是曾经历二战通胀危机的犹太投资顾问卡尔・施特劳斯,他的 “逆周期” 思路,才是基金逆袭的关键。 1956 年瑞士苏黎世的咖啡馆里,卡尔・施特劳斯对着诺奖基金会董事们展开图表。 “现在全球都在战后复苏,银行利率跑不赢通胀,再守着国债,本金只会越缩越小!” 他用红笔圈出欧美股市的涨幅曲线,“你看,美国通用汽车、德国西门子的股价,两年涨了 40%,这才是能让钱‘生钱’的地方。” 那时的基金会还陷在 “安全焦虑” 里,有董事质疑:“万一股市崩盘,诺贝尔的名声怎么办?” 卡尔却拿出自己的经历:“我在二战时见过通胀让货币变成废纸,比起‘坐吃山空’,合理冒险才是保护遗产的办法。” 他还提出 “分散风险”:在瑞典斯德哥尔摩买商业写字楼,在瑞士日内瓦布局公寓,这些地产既能收租金,又能抗通胀 —— 这套组合拳,后来成了 1958 年投资决议的核心。 1896 年瑞典斯德哥尔摩的实验室里,诺贝尔看着桌上的炸药样品,写下遗嘱的最后一句:“奖金不分国籍、种族,只看对人类的贡献。” 那时他刚把 14 亿瑞典克朗(约合现在 20 亿美元)的遗产托付给基金会,却没料到,后世管理者会因 “过度保守” 差点毁了这份初心。 20 世纪初,基金会把钱全存进银行、买低息国债,赶上 1929 年大萧条,利息骤降,到 1953 年,基金本金只剩 300 万美元,当年奖金仅 17.5 万克朗,连瑞典普通家庭的年度开支都不够。 有记者调侃:“再这样下去,诺奖要变成‘安慰奖’了。” 瑞典民众也不满:“诺贝尔留下的钱,怎么越用越少?”正是这份压力,让基金会终于下定决心,请卡尔来重构投资策略。 1965 年美国纽约的股市交易所里,诺贝尔基金会的投资经理盯着屏幕上的数字微笑。 “卡尔先生的眼光没错,通用汽车的股价又涨了!” 他对着电话那头的董事汇报,“今年光股票收益,就够发 10 次奖金。” 那时欧美战后经济腾飞,卡尔推荐的股票年均涨幅超 12%,斯德哥尔摩的写字楼租金每年涨 5%,基金资产以 “滚雪球” 的速度增长:1970 年突破 1 亿,1980 年达 5 亿,1990 年飙到 10 亿,彻底摆脱 “断供” 危机。 卡尔晚年接受采访时说:“我没做什么神奇的事,只是让钱跟着经济规律走,而不是困在‘安全’的牢笼里。” 他还留下一个 “规矩”:基金每年拿出收益的 40% 发奖,60% 再投资,确保本金永远不动 —— 这个 “永续循环”,让诺奖能一直传承。 2025 年诺贝尔博物馆的留言簿上,一位中国投资者写下:“从 300 万到 61 亿,诺奖基金教会我们,真正的财富不是守出来的,是‘懂规律、敢布局’赚出来的。” 如今,卡尔・施特劳斯的照片被挂在博物馆的 “贡献者墙” 上,旁边是他当年的投资笔记,上面写着:“财富的意义,不是数字,而是能持续为人类创造价值。” 诺奖基金还在继续增长,2025 年资产突破 61 亿后,管理者计划把奖金提高到 1200 万克朗,让更多研究者能专注于 “改变世界” 的事业。 这场跨越 120 年的 “财富神话”,早已超越金钱本身 —— 它证明,当智慧、善意和长远眼光结合,一笔遗产能变成照亮人类进步的永恒火种,而这,才是诺贝尔留给世界最珍贵的礼物。 信源:诺贝尔到底留下了多少钱,为何发了120年奖还没发完? 2021-10-05 15:08·极目新闻