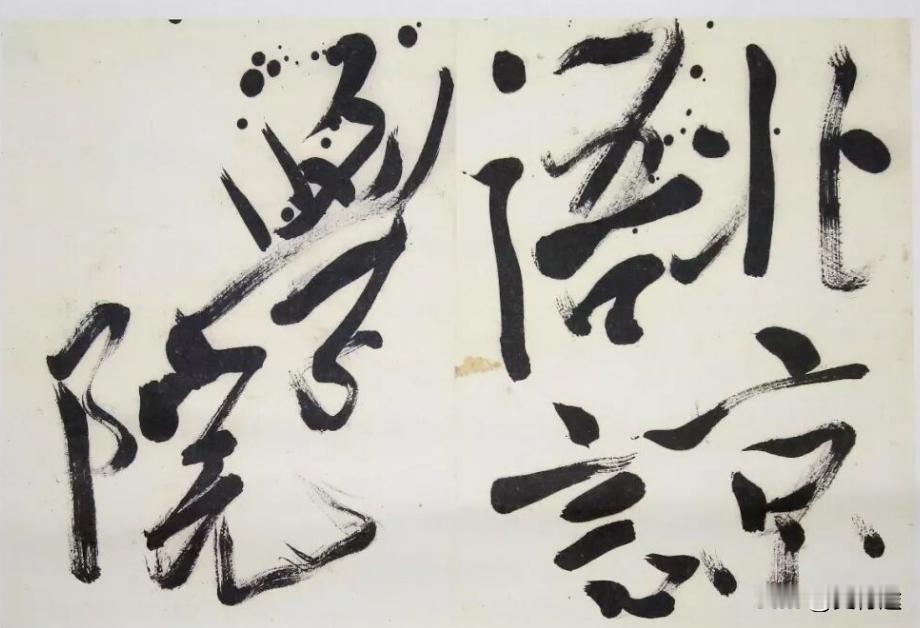

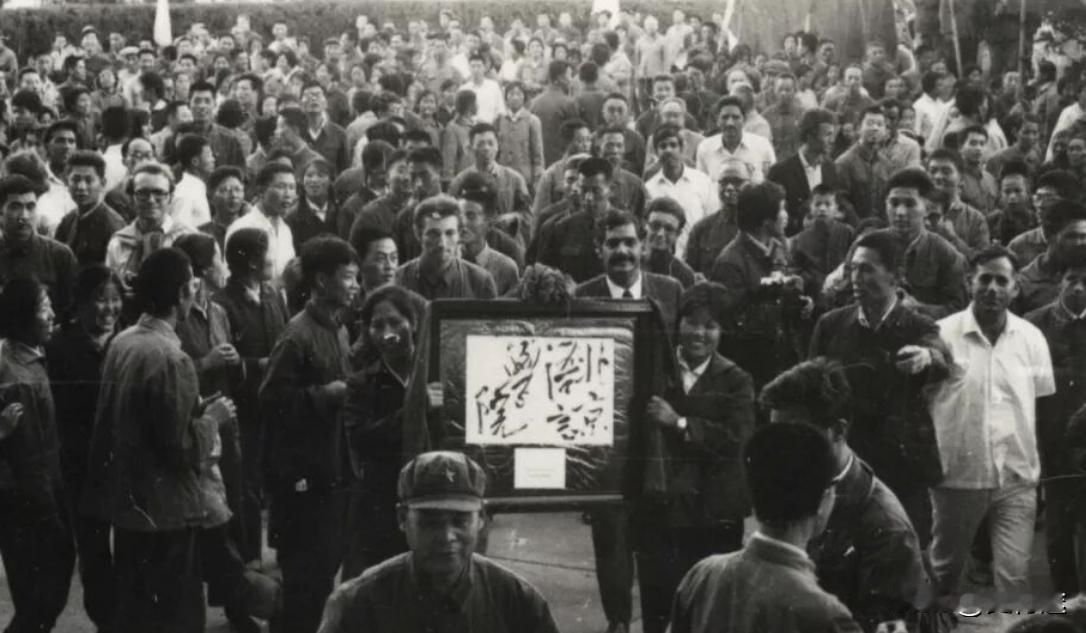

1974年9月8日毛主席为北京语言学院题写校名。 九月的北京,说不清是热还是凉。 风一阵一阵吹过教学楼,地上落叶打着圈儿蹦跶,谁也没当回事。 可1974年那个九月,北京语言学院,一所谁提都得解释半天的学校,忽然成了风头浪尖的地方,成了“有墨宝的单位”。 这事,说来也怪。 当年啊,北京语言学院在国际上算是有点名气的。光是外国学生,一拨接一拨地往学校里涌。可在国内,说穿了,知道的人真不多。 校门口那块牌子,挂得也挺不起眼,一般人路过都当是个附中。 领导们心里清楚,咱们是给外国人教汉语的,这事光靠干还不行,还得有人知道你干了。 后来,就有人提了个主意。说咱要不……请毛主席给学校题个名?这话一出,屋子里的人都噤了声。有的看窗户,有的低头喝茶。 没人敢直接接,谁都知道,这事儿不是小打小闹。 毛主席提字,那可不是随便画一笔,是真章,往哪儿一挂,就是个说法。 可再一琢磨,还真不是没道理。 语言学院跟别的学校不一样,它既教书又出国接人,身子是学校,影子是外交部。那时候国际形势正走上坡路,外国人来得多,说到底是国家的脸面。 既然干的是这个活儿,那就得让国家也看见你。 最后,校领导拍板了,信得写。那谁写?挑来挑去,挑中了李延祜。 中文系的老师,人稳当,话不多。最关键,写得一手好文章,六十年代还写过给毛主席的电报。那时的人啊,信文字,信笔力。写信不是任务,是责任,是托付。 任务下来的时候,是八月底,天还热着,宿舍楼道里都是凉席味儿。 李延祜那天晚上接到通知,十点多了,还被叫到院办开会。 领导开门见山:“延祜同志,这次请主席题字,信由你来执笔。”他没多说什么,只是点了点头。当时谁都明白,这不是一封普通的信,是给国家最高领袖写的,每一个字都得掂量。 他回家后连夜开工。屋里热得不行,扇子哗啦哗啦响,灯泡一闪一闪的。 他摊开稿纸,第一句就卡住了。写“敬爱的毛主席”?不够新鲜;写“伟大的领袖毛主席”?又怕太空。他一边写一边琢磨,写一句划一句,茶水泡了三壶,人都坐得直不起腰。 整封信写得不长,大概两三百字,但写了两夜。 里面写了学校的事:说咱是中国唯一一所专门教外国人学汉语的学校,说咱复校以后,外国学生越来越多,在国际上影响力也越来越大,说咱在对外友好中承担着特殊作用。 字句不夸张,也不扭捏,就是实话实说。 信写好后交上去了,是9月2号。 送上去的路也没多远,可大家都觉着那信走得忒慢。校里谁都不说话,脸上写着“等等看吧”。等得那几天,学校的广播也显得特别响,学生上课心不在焉,连老师批作业都一边看一边走神。 谁也没想到,9月9号,消息来了——毛主席题了字。 那天上午,天气有点阴,校园里风也大。 院里先是来了电话,说主席看了信,提笔写下了“北京语言学院”六个字。横着写,写得不高不低,左轻右重。 那会儿,没人真看见墨宝,可光听说这六个字是主席写的,大家就坐不住了。 食堂排队的丢下饭碗往外跑,教学楼里全是人往下冲。有人喊“主席给咱们写字啦!”,有人边跑边哭,还有人不信,让人念一遍文件才算数。 整个校园乱哄哄的,可没人闹,就是激动。真激动。 题字的原件过了几天才到。学校专门派了两个代表去“敬请”回来,一个是干部,一个是工农兵学员,选得讲究。题字一进东门,鞭炮就炸开了,锣鼓跟着响,学生自发排起长龙,一直排到办公楼下。 那几个字一揭开布,所有人都仰着脖子看,谁也不说话,只听见风吹树叶沙沙响。 那天晚上,学校像过年一样。楼上楼下灯全亮着,教工食堂加了两道菜,学生宿舍贴了红条幅。第二天一早,校党委开会,决定——9月9日定为北京语言学院的校庆日。 再过两天,全校开大会庆祝。礼堂坐不下,学生站在窗外听。 李延祜又被请去写致敬电,还写了首诗歌,名字叫《主席题词暖心怀》。不长,几段顺口溜似的句子,学生排着队朗读,有的还哭了。不是因为那诗写得多好,而是因为大家真觉得,这事太光荣了,是真正的“大事”。 这些材料都留档了。致敬信、题字、诗稿,每一样都有档号,有封皮。 现在翻出来还能看到墨痕,纸张虽旧,字迹依然清楚。档案馆的老师都说,那一摞是“镇馆之宝”。 几十年过去,校名改过,东门重修过,老楼也推了。 可那张题字的影印件,始终挂在档案馆墙上。每年九月,学生们会站在那儿合影,也有人看一眼就走。再问起那年,有的老师还记得那天风是从东边吹过来的,还记得院办的玻璃窗哆嗦一整天。